А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Название:Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЗлатоуст5d8c7913-a6fa-11e4-aa7e-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-86547-908-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке краткое содержание

Международный характер образования, развитие академической мобильности в современном мире сделали особенно актуальной проблему обучения иностранных студентов, то есть проблему обучения на неродном для учащихся языке в неродной социокультурной среде. Российская высшая школа обладает в этой области уникальным опытом, в наиболее концентрированной форме накопленном на подготовительных факультетах для иностранных студентов. Монография представляет собой попытку обобщения этого опыта с точки зрения общих закономерностей и вытекающих из них требований к эффективности обучения иностранных учащихся.

Цель работы – дать систематическое изложение основ теории обучения на неродном языке на примере педагогической системы предвузовской подготовки иностранных студентов. Есть также надежда, что монография послужит катализатором для плодотворной дискуссии и для дальнейших исследований.

Работа адресована преподавателям, профессиональная деятельность которых связана с обучением иностранных учащихся, всем интересующимся теоретическими и практическими основами обучения на неродном языке в неродной социокультурной среде, а также тем, кто проходит курс повышения квалификации по методике обучения иностранных студентов. Книга будет полезна преподавателям, начинающим работать в иноязычной аудитории.

Основы теории обучения на неродном для учащихся языке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С третьего параграфа начинается изложение собственно курса математики и стиль изложения меняется. С лингвометодической точки зрения характерной чертой этих текстов является предельно адаптированный язык, употребление относительно небольшого числа систематически повторяемых упрощенных синтаксических конструкций типа «… – это…», «если…, то…», «при… нужно…» и т. п. Отступления от собственно математического изложения вроде «читают…» становятся эпизодическими, в учебном тексте никак не выделенными и иногда просто неудачными. Например (Математика, 1987, с. 11): « Пропорция – это равенство двух отношений: a: b = c: d , где a, b, c, d – любые числа, но b № 0, d № 0. a, d – крайние члены пропорции; b, c , – средние члены пропорции. Читают [53]: «а» так относится к «бэ», как «цэ» относится к «дэ»». Что так читают?

Вообще говоря, в обсуждаемом учебнике сделана попытка различной лингвометодической организации текста соответственно этапу изучения русского языка. Если в параграфах 1 и 2 это, по сути дела, ввод и семантизация новой лексики (соответствует задачам начального курса), то каждый из параграфов 3–80 снабжен списком слов и словосочетаний с проставленными ударениями. Эти лексические единицы прежде всего должен усвоить иностранный учащийся. И лишь в параграфах 81–122, соответствующих третьему этапу изучения русского языка, элементы лингвометодического аппарата вообще в явном виде не присутствуют.

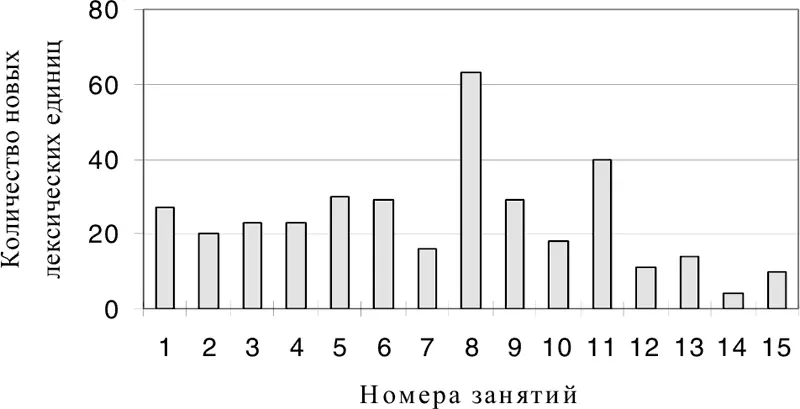

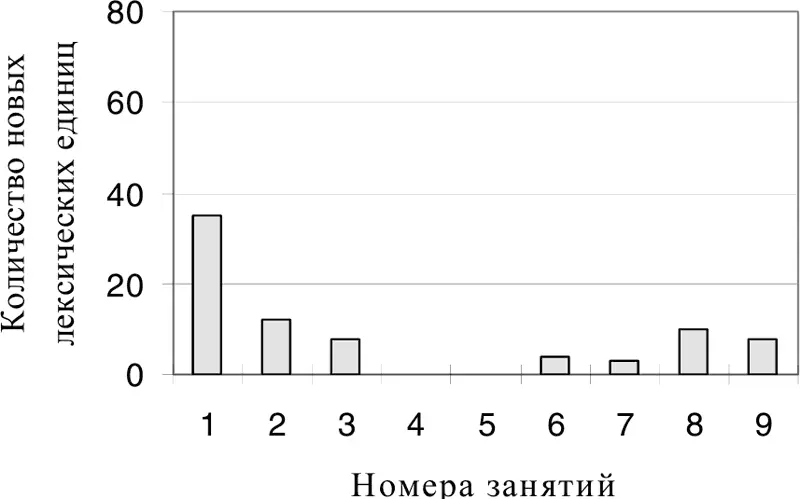

Рис. 24. Зависимость количества новых лексических единиц, вводимых на первых занятиях курса математики на неродном языке (по: Начальный…, 1988), от номера занятия

Хотя авторов данного учебника при всем желании никак нельзя упрекнуть в чрезмерном использовании лингвометодических средств, приведенный выше пример все-таки положительный. Гораздо легче найти примеры отрицательные, то есть фрагменты учебных текстов, в которых уровень владения учащимися языком обучения вообще не принимается во внимание. Разберем некоторые из них. На рис. 24 приведена гистограмма количества новых лексических единиц, вводимых на занятиях начального курса математики (Начальный…, 1988). Видно, что на восьмом занятии вводится почти в 3 раза больше новых слов и словосочетаний, чем в среднем по начальному курсу. Даже не вникая в детали, можно сделать вывод о том, что занятие составлено с нарушением принципа учета уровня владения языком обучения: учащиеся на 8–10-й неделе изучения русского языка не готовы воспринять такое количество новых лексических единиц за одно занятие. Вообще говоря, следует отметить, что в пособии (Начальный…, 1988) по крайней мере занятия 1–6, 8, 9, 11 (9 занятий из 15) составлены с явным нарушением рекомендаций психологов, утверждающих, что взрослый учащийся при изучении иностранного языка в состоянии активно усвоить за одно занятие не более 12–15 новых лексических единиц. Но это в условиях изучения языка, а не обучения на изучаемом языке. Последняя ситуация целенаправленно вообще не изучалась, но, во всяком случае, при обучении на неродном языке максимальное число новых лексических единиц на одно занятие должно быть заметно меньше 12–15.

На рис. 25 приведена гистограмма зависимости количества вводимых новых лексических единиц от номера занятия, построенная для более удачного в рассматриваемом отношении «Введения в математику на русском языке как иностранном» (Левина, Сурыгин, 1995). Для удобства сравнения гистограмма построена в тех же осях, что и гистограмма на рис. 24. Из гистограммы видно, что во «Введении в математику…» только одно, первое, занятие не удовлетворяет рекомендациям психологов по количеству вводимой лексики. Но такое распределение нового лексического материала обоснованно, так как именно на первом занятии формируется основа информационного канала и лексика этого занятия постоянно активизируется в ходе последующих занятий.

Рис. 25. Зависимость количества новых лексических единиц, вводимых на первых занятиях курса математики на неродном языке (по: Левина, Сурыгин, 1995), от номера занятия

Рассмотрим примеры использования недостаточно адаптированного языка. «Определение. Числа, записываемые [54]в виде…» (Шишкин, Евсин, Корнева, 1984, с. 24). И это практически в начале курса, когда иностранные студенты еще почти не владеют русским языком! Это предложение в учебнике для иностранцев надо строить, например, так: числа, которые можно записатьв виде … или числа, которые записываютв виде …

Приведем более тонкий пример. В «Основы…» (ч. 3, 1993, с. 4) читаем: «Определение. Равносильные уравнения – это уравнения, у которых области определения равныи множества решений совпадают [55]». В учебной книге для российских студентов такая формулировка может быть приемлема с точки зрения литературного стиля, но не с точки зрения математики: понятие „ совпадение множеств“ не определено. Тем не менее, российскому студенту понятно, что слова равны и совпадают в данном контексте употреблены как синонимы. Но как догадаться об этом иностранному студенту, которому такая формулировка создает дополнительные трудности? Этот пример является хорошей иллюстрацией к тезису о том, что использование различных лексических единиц, грамматических конструкций для обозначения одного и того же понятия затрудняет понимание и усвоение учебного материала учащимися. По-видимому, данное определение желательно сформулировать так: «Определение. Равносильные уравнения – это уравнения, у которых равныобласти определения и равнымножества решений».

Рассмотрим особо проблему определений в учебной книге на неродном для студента языке. На самом деле эта проблема гораздо шире, она затрагивает не только определения, но и формулировки теорем, и вообще язык учебных текстов, причем не только на неродном для учащихся языке (Гомоюнов, 1993, 1996; Кесаманлы, Кесаманлы, Коликова, 1999; Кузнецова, 1997). При анализе проблемы определений будем исходить из методологического положения о том, что форма содержательна и использование различных грамматических форм для обозначения однородных предметов мысли методически необоснованно (Гомоюнов, Кесаманлы, Коликова, 1997).

Известно, что в вузовских учебниках по математике определения дают в совершенно различной форме. Это создает дополнительные трудности даже для российских студентов, у которых вследствие различного языкового оформления однотипных математических утверждений может происходить смещение центра трудности при изучении математики. Это совершенно недопустимо в учебных книгах на неродном для учащегося языке, особенно в пособиях для начального этапа обучения. Если и ставить задачу подготовки иностранного студента к чтению недостаточно лингвистически проработанной учебной литературы, то делать это надо очень постепенно и, конечно, по возможности на более поздних этапах изучения языка как средства обмена учебной и научной информацией. А что мы видим, например, в уже цитированном учебнике (Математика, 1987)?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: