Коллектив авторов - Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности

- Название:Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прометей»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2507-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности краткое содержание

Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Степень полноты и адекватности проявления социальной позиции зависит от готовности личности осуществлять деятельность в заданном контексте конкретной социальной ситуации , активизируя именно те личностные качества и способности, которые позволяют эффективно и экономично решать частную интеллектуальную задачу , совершать обдуманные интеллектуально опосредованные коммуникативные и иные действия, отражающиеся в поступках подростка. Как утверждал А. Н. Леонтьев, «первые активные сознательные поступки – вот начало личности. Становление ее проходит в напряженной внутренней работе, когда человек как бы постоянно решает задачу – “чему во мне быть?”» [19] Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 2. С. 218.

.

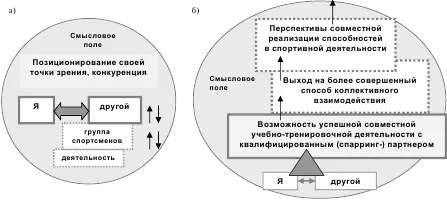

Анализ тенденций развития смыслового контекста переживаемых психологических ситуаций, после завершения которых у субъектов деятельности преобразуется точка зрения на вопрос «Роль моего поведения в совершенствовании социальных взаимодействий», выявляет определенную динамику. Исследование смысловых полей младших подростков-спортсменов позволяет констатировать наличие самостоятельных позиций: «особенности деятельности», «другие», «социальная среда». Осознание трудностей в разрешении ситуации в данном возрасте дистанцировано от личного поведения и характера самореализации, смещено во внешнюю среду: «Со мной все в порядке, но чрезвычайно трудны условия». В старшем подростковом возрасте на фоне развития рефлексивной культуры становятся актуальными иные смысловые трудности, содержательно объединяющие проблемные зоны среды и субъекта(-ов) взаимодействия : «Я-концепция – деятельность», «Я – требования деятельности», «Я – моя самореализация», «Я – другой». Сложность разрешения психологической ситуации для младшего подростка-спортсмена заключается в искусственном самоограничении смысловых полей сотрудничества у противодействующих субъектов «Я – другой» и выражается в позиционировании собственной точки зрения на фоне конкурентного противодействия (рис. 1).

Рис. 1.Развитие смыслового поля социального взаимодействия субъектов спортивной деятельности:

а) в условиях противодействия двух смыслов; б) в условиях гармонизации противодействующих смыслов партнеров общим смыслом деятельности

При выявлении общего смысла для каждого из субъектов формируется общее смысловое поле взаимодействия . Данное поле сглаживает линейное противодействие в ранее представленных позициях (в контексте высказывания Жюля Ренара: «Будьте терпимы к моей нетерпимости» ). Направленные на противодействие психологические позиции претерпевают переосмысление , принятие и последующую реализацию новой конструктивной цели взаимодействия , наполненной вновь приобретенными более глубокими смыслами. Среди них: возможность осуществления успешной совместной учебно-тренировочной деятельности с квалифицированным (спарринг-)партнером; выход на более совершенный способ коллективного взаимодействия; перспективы совместной реализации способностей в спортивной деятельности.

Пережитая критическая ситуация является рубежом той или иной психологической позиции, поскольку при разрешении проблемной ситуации меняется мировоззрение подростка и, как следствие, корректируется: заявленная цель; содержание деятельности и/или поведения; характер дальнейших отношений с оппонентом(-ами) и другие.

Взросление и развитие личности подростка обусловлено соотношением преодоленных и непреодоленных жизненных психологических ситуаций в пользу первых: на начальных этапах – непосильных, в процессе деятельности – трудных, в ее результате – успешно свершенных, закрепляющих мотивацию достижения – «движения вперед как осознанной необходимости», что отражается в стихотворении-миниатюре И. Губермана:

Творчеству полезны тупики:

боли и бессилия ожог

разуму и страху вопреки

душу вынуждает на прыжок.

Адекватное прохождение ситуации кризиса должно завершаться, по Н. В. Воротыло, «дифференцированным этапом, когда семантические области “Я” и “кризис” в пространстве субъективного опыта дистанцируются» [20] Воротыло Н. В. Особенности субъективного опыта переживания личностного кризиса старшими подростками: Автореф. дис. … к-та псих. наук. М., 2009. С. 27.

. На данном этапе у подростка (1) рождается обновленная психологическая позиция, развивающая мировоззрение и совершенствующая процесс социального и профессионального взаимодействия в спорте и жизнедеятельности в целом . При этом ситуация кризиса может развиваться и другими неконструктивными путями:

(2) подросток приспосабливается к жизненным реалиям, вступая в компромисс с личным мнением, внешне принимая позицию силы (большинства) значимого субъекта деятельности, смысловое понимание отодвинуто во времени и требует рефлексивного анализа происходящего;

(3) значимость кризиса уходит на второй план, подросток достигает дифференцированного этапа, разводящего семантические области «Я» и «кризис» совершенно с другим социальным окружением, меняя тренера, партнеров по команде, спортивную, общеобразовательную школу, то есть применяет стратегию миграции .

В социальной психологии ситуации рассматриваются в аспекте их субъективного восприятия и самооценки: субъективно значимые и субъективно незначимые ситуации. Очевидно, что развитие интеллектуальных и личностных способностей подростка в условиях спортивной и учебной деятельности в подавляющем большинстве случаев осуществляется на фоне субъективно значимой ситуации.

Внутриличностная психологическая ситуация , требующая своего разрешения, активизирует проявление вербального интеллекта в части формулирования адекватной установки деятельности, обеспечения аргументированной психологической позиции на преодоление трудностей, связанных с решением ее задач. К внутри-личностным источникам конфликтности личности можно отнести эмоциональную неустойчивость и тревожность подростка-спортсмена, наличие у него страхов, связанных со спортивной карьерой. Внутриличностный конфликт подростка-спортсмена связан с потерей уверенности в своих силах, формированием устойчивого комплекса неполноценности, а иногда и с потерей смысла жизни.

Э. Г. Исаева (2007) проследила стадии стресса, аналогичные выделенным Г. Селье в адаптивном синдроме: резистенция (изменение), шок (поворот) и разрушение. Степень резонанса конфликта, по мнению автора, проецируется в формировании негатива или позитива в фонде личности, ее дезадаптации, распаде, раздвоении, неврозах. Более частным блоком можно считать угнетение личности, ее дискомфорт, разочарование, психическую напряженность, агрессивность, подавленность [21] Исаева Э. Г. Внутриличностные конфликты и их коррекция. Махачкала: Изд-во ДНЦ РАН, 2002.

. Автор обратила внимание на причины возникновения внутриличностных конфликтов и на рассмотрение механизма их гармонизации:

Интервал:

Закладка: