Сергей Поляков - Современная подготовка юристов: бакалавров, специалистов и магистров в вузах России (опыт проектирования и реализации). Монография

- Название:Современная подготовка юристов: бакалавров, специалистов и магистров в вузах России (опыт проектирования и реализации). Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Проспект (без drm)

- Год:2015

- ISBN:9785392187799

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Поляков - Современная подготовка юристов: бакалавров, специалистов и магистров в вузах России (опыт проектирования и реализации). Монография краткое содержание

Современная подготовка юристов: бакалавров, специалистов и магистров в вузах России (опыт проектирования и реализации). Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии: смысл жизни; профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка, владение иностранным языком.

Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы:

– компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;

– компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; педагогическое общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента.

Компетенции, относящиеся к деятельности человека:

– компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность;

– компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности;

– компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, Интернет-технологией.

Эти компетенции, проявляясь в деятельности человека, становятся, как отмечалось нами выше, его личностными и профессиональными качествами. Соответственно они становятся компетентностями, которые характеризуются и мотивационными, и смысловыми, и отношенческими, и регуляторными составляющими, наряду с когнитивными (знанием) и опытом.

Проведенный анализ различных подходов к определению компетенций (компетентностей) позволил сделать несколько выводов.

Во-первых, исследователи отмечают деятельностную, актуальную сущность компетентности, подчеркивая, что это отличие от знаниевой характеристики.

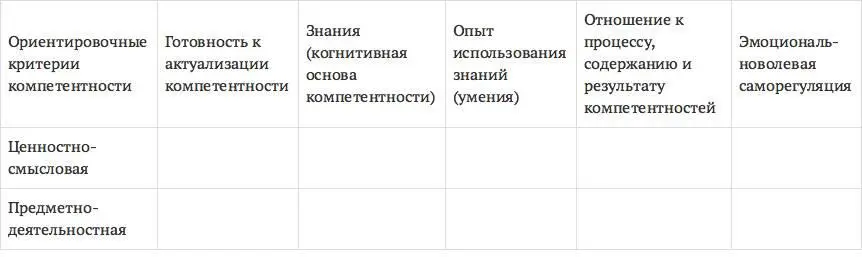

Во-вторых, большинство исследователей отмечают личностную, в частности мотивационную характеристику компетентности. Следовательно, сами компетентности будут включать такие элементы (И.А. Зимняя) как:

а) готовность к проявлению компетентности (т. е. мотивационный аспект);

б) владение знанием содержания компетентности (т. е. когнитивный аспект);

в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (т. е. поведенческий аспект);

г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект);

д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности.

Приведенная трактовка компетентностей в совокупности их характеристик (компонентов) представлена И.А. Зимней схематически (табл. 1), где последние рассматриваются в качестве общих ориентировочных критериев оценки содержания компетентности.

Разрабатываемая в мире и с 90-х годов в России концепция компетентностного подхода в образовании направлена на формирование человека, который сможет адаптироваться к жизненным ситуациям на основе своих компетенций. При этом необходимо подчеркнуть, что при разработке социальных ключевых компетенций акцент ставится на следующих позициях:

– компетенции социального бытия и взаимодействия человека в социуме рассматриваются в самом широком смысле понятия «социальный». Профессиональные компетенции входят в понятие «социальные», являясь объектом социально-направленного профессионального обучения и точной квалификационной оценки;

– компетенции в свое понятийное содержание включают знание того «ЧТО» и того «КАК», т. е. средства и способы взаимодействия;

– социальные компетенции имеют компонентный состав;

– социальные компетенции имеют возрастную динамику и возрастную специфику.

Если вернуться к намеченной И.А. Зимней номенклатуре ключевых компетентностей: здоровьесбережения, саморазвития, интеграции знаний, социального взаимодействия, общения, решения задач, предметно-деятельностной, информационно-технологической, то на основе приведенных выше характеристик собственно социальных компетентностей (в узком смысле слова) из этих десяти автор выделяет следующие ключевые социальные компетентности:

– компетентность здоровьесбережения как основу бытия человека как социального, а не только биологического существа, где основным является осознание важности здоровья, здорового образа жизни для всей жизнедеятельности человека;

– компетентность гражданственности как основу социальной, общественной сущности человека как члена социальной общности, государства;

– информационно-технологическая компетентность как способность пользоваться, воспроизводить, совершенствовать средства и способы получения и воспроизведения информации в печатном и электронном виде;

– компетентность социального взаимодействия как способность адекватного ситуациям установления взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия;

– компетентность общения как способность адекватного ситуациям взаимодействия нахождения вербальных и невербальных средств и способов формирования, формулирования мысли при ее порождении и восприятии на родном и неродных языках.

Таблица 1.

Ключевые компетентности в совокупности их компонентов.

Таким образом, И.А Зимняя выделяет пять собственно социальных компетентностей: компетентности здоровьесбережения, гражданственности, социального взаимодействия, общения, информационно-технологическая. Соответственно эти пять определенных нами ключевых социальных компетентностей, также, как и все другие ключевые компетентности, характеризуются теми же пятью компонентами, а именно:

а) готовностью к проявлению личностного свойства в деятельности, поведении человека;

б) знанием средств, способов, программ выполнения действий, решения социальных и профессиональных задач, осуществления правил и норм поведения, что составляет содержание компетенций;

в) опытом реализации знаний, умений;

г) ценностно-смысловым отношением к содержанию компетенции, его личностной значимостью и

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: