Журнал «Техника и вооружение» - Техника и вооружение 2017 02

- Название:Техника и вооружение 2017 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Техника и вооружение» - Техника и вооружение 2017 02 краткое содержание

Техника и вооружение 2017 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

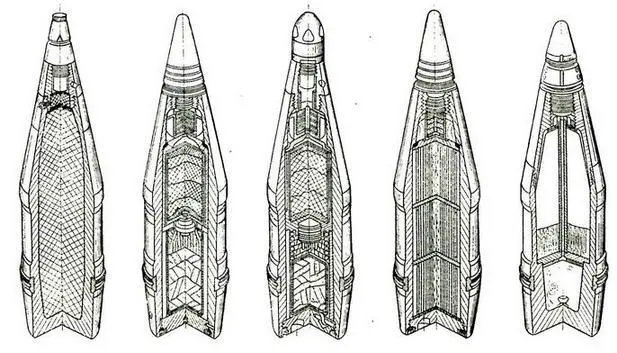

Снаряды к 122-мм гаубице Д-30 (слева-направо): осколочно-фугасный ОФ24, осветительный парашютный С-463, осветительный С4, агитационный А1, со стреловидными элементами Ш1.

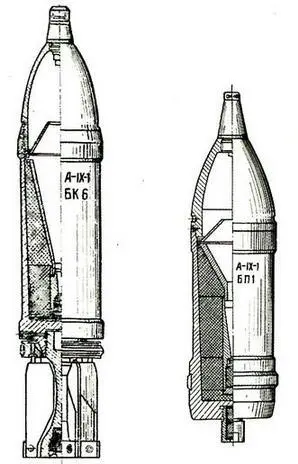

Невращающийся кумулятивный снаряд БК6 и кумулятивный снаряд БП1.

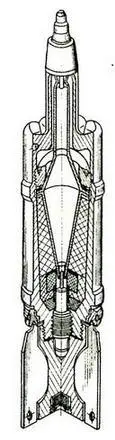

Кумулятивный невращающийся снаряд БК13.

Следующий шаг в этом направлении сделали в 1982 г., когда были запущены в производство снаряды семейства ОФ56, разработанные по теме «Лещ». В них массу разрывного заряда (его материал не изменился) увеличили еще на 400 г. В результате использование A-IX-2, при взрывчатом превращении которого выделяется в 1,5 раза больше энергии, чем у равной массы тротила, позволило сделать 122-миллиметровые ОФ24 и ОФ56 практически эквивалентными по фугасному действию 152-мм боеприпасу ОФ-540, снаряженному тротилом.

С учетом постоянного усиления броневой защиты танков вероятного противника проводилось непрерывное совершенствование кумулятивных снарядов для 122-мм гаубиц. Принятый на вооружение в конце 1950-х гг. вращающийся боеприпас БП1 пробивал по нормали плиту толщиной около 180 мм, что уже тогда было недостаточно для поражения перспективной техники США и Великобритании в лобовую проекцию (приведенная толщина брони у танков М60, М103, «Конкэрор» превышала эту величину). Выход подсказали исследования по физике кумулятивного эффекта - применение невращающихся снарядов с аэродинамической стабилизацией их полета, так как быстрое осевое вращение существенным образом снижало пробивную способность струи из-за действия центробежных сил при ее формировании.

Для разрабатываемых в то время танковых и противотанковых гладкоствольных пушек это было естественным шагом, а для уже существующих нарезных орудий пришлось внедрить в производство довольно сложную схему, использующую «плавающее» кольцо с обтюрирующим пояском. Этот элемент может проворачиваться вокруг корпуса боеприпаса, что при выстреле приводит к существенному снижению вращения снаряда. Поэтому термин «невращающийся» является не совсем точным: после вылета из ствола в кинематике снаряда все же имеется вращательная компонента, нужная для раскрытия лопастей стабилизатора. В свою очередь, за счет их одностороннего скоса, они не только исключают кувыркание снаряда, но и поддерживают его проворот вокруг продольной оси. Таким образом, стабилизация на полете является комбинированной, использующей и гироскопический, и аэродинамический принципы. Как следствие, у «невращающихся» кумулятивных снарядов для нарезных орудий есть деривация, но ее величина настолько мала, что не играет роли на дистанциях до 2 км и не учитывается в таблицах стрельбы.

Для 122-мм гаубицы Д-30 первым невращающимся кумулятивным снарядом стал БК6, разработанный в 1968 г. Его корпус имел «традиционную» форму, разрывной заряд выполнялся из вещества A-IX-1, а угол раскрыва воронки был существенно меньше по сравнению с вращающимся боеприпасом предыдущего поколения БП1. БК6 комплектовался головным взрывателем ГПВ-2, капсюлем-детонатором и детонатором в хвостовой части снаряда у вершины воронки. Последние требовались для надежной передачи детонационного импульса на весь объем разрывного заряда. В итоге бронепробиваемость по нормали составила 400 мм, что было вполне достаточным для уверенного перфорирования брони в лобовой проекции любых существовавших тогда боевых машин.

Однако конструкторы бронетанковой техники ответили целым комплексом мер, направленных на повышение стойкости танков при попадании в них кумулятивных боеприпасов. В 1970-х гг. в массовом порядке стали реализовывать принципы комбинированного и многослойного бронирования, динамической защиты, а также устанавливать резинотканевые или сетчатые экраны для прикрытия бортов и кормы машин с небольшой толщиной броневых плит. Как следствие, боеприпас БК6 стал неэффективным против перспективных и модернизированных образцов танков стран НАТО. Это привело к появлению в 1981 г. нового 122-мм невращающегося кумулятивного снаряда БК13. В отличие от БП1 и БК6, его корпус имеет бутылкообразную форму (подобно снарядам танковых гладкоствольных пушек) с головодонным взрывателем В-15. Бронепробиваемость БК13 по нормали возросла до 460 мм.

Все кумулятивные снаряды для Д-30 оснащаются трассерами для облегчения командиру орудия и наводчику корректирования огня. Их взрыватели типов ГПВ-2, ГПВ-3, В-15 являются пьезоэлектрическими, что позволяет достичь избирательного действия по бронецелям: они срабатывают при встрече с броней, позволяя тем самым избежать преждевременного разрыва при пробитии сетчатого или резинотканевого экрана.

Опыт боевых действий во Вьетнаме и инцидент на Даманском в 1960-х гг. наглядно показали, что многочисленная и надлежащим образом мотивированная (вплоть до фанатизма, без страха смерти) живая сила противника является весьма грозным фактором в военном противостоянии. Это стимулировало развитие ряда новых образцов вооружений (например, автоматических гранатометов) и еще раз напомнило про важность станковых пулеметов, особенно крупнокалиберных. Применительно к артиллерии необходимость поиска средства эффективного противодействия массированным атакам вражеской пехоты «воскресила» идею снарядов с готовыми поражающими элементами на новом уровне.

Установщик подготавливает осколочно- фугасный снаряд со взрывателем АР-5 к стрельбе.

Корректируемый осколочно-фугасный снаряд «Китолов-2М».

В прошлом картечь и шрапнель хорошо решали боевые задачи такого рода еще с эпохи наполеоновских войн, если не ранее. Однако переход к позиционному характеру боевых действий в Первой мировой войне и введение стальных шлемов привели к резкому падению эффективности шрапнели, что с учетом дороговизны ее производства стало причиной отказа от нее в ряде стран.

В СССР межвоенного периода так не считали, и шрапнель сохранялась в производстве для 122-мм гаубицы обр. 1910/30 гг. и 152-мм гаубицы обр. 1909/30 гг. Но для новых орудий конца 1930-х гг., например М-30, шрапнель уже не предусматривалась и к началу 1960-х гг. она полностью вышла из употребления. Впрочем, для противотанковых пушек из-за слабости действия осколочных снарядов картечь осталась, и опыт боев Второй мировой войны подтвердил правильность такого решения. Даже малокалиберные пушки с картечным выстрелом, вроде 37-мм американской М3, оказались хорошим средством против масс японской пехоты. Советские артиллеристы столкнулись с этим в ходе боев в Берлине, когда лишившийся техники противник предпринимал попытки прорыва большим количеством живой силы. Был случай, когда с помощью картечи батарея 57-мм противотанковых пушек ЗИС-2 истребила около 400 вражеских солдат, принудив остальных к сдаче.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: