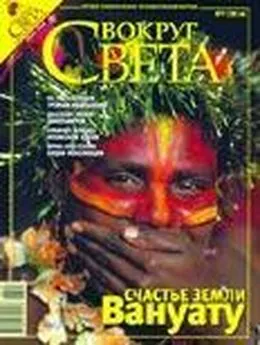

Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №07 за 2008 год

- Название:Журнал «Вокруг Света» №07 за 2008 год

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №07 за 2008 год краткое содержание

Журнал «Вокруг Света» №07 за 2008 год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вотчины смерти

Гипотезу о том, что возбудитель чумы в промежутках между эпидемиями может сохраняться в популяциях различных грызунов, высказал еще в 1899 году русский врач (и тоже участник борьбы с третьей пандемией) Даниил Заболотный. Впоследствии она, обретя многочисленные подтверждения, стала основой теории природных очагов инфекционных заболеваний, окончательно сформулированной и развитой знаменитым советским эпидемиологом Евгением Павловским . Микроорганизмы, известные нам как возбудители опасных болезней, на самом деле являются стабильными элементами определенных природных сообществ. За время долгой совместной эволюции они «притерлись» к своим постоянным хозяевам, минимизировав причиняемый им вред, а часто и вовсе сводя его к нулю. Одновременно у них выработались специфические жизненные циклы и эффективные механизмы заражения, обеспечивающие их передачу от одного поколения хозяев к другому. Но когда в эту сбалансированную систему вторгается несвойственный ей вид, например человек, безвредные для своих «законных» хозяев возбудители атакуют его со всей яростью прирожденных убийц. Результатом становятся тяжелейшие инфекционные болезни, характерные для строго определенных местностей — природных очагов. При этом невозможно надеяться когда-либо полностью ликвидировать эти болезни в этих местах, по крайней мере без полного разрушения занимающих их экосистем.

«Черная смерть» в средневековом городе. Мортусы (специальные служащие, набранные из тех, кто выжил, переболев чумой, или из осужденных преступников) катят тележку, на которую свалены тела умерших. На улицах горят жаровни. Считалось, что огонь и дым очищают зараженный воздух. Фото: SPL/EAST NEWS

Во всех учебниках и руководствах, где излагается эта теория, первой и главной иллюстрацией к ней служит именно чума. В самом деле, сегодня в мире насчитывается много десятков природных очагов чумы, где ее возбудитель стабильно и долговременно циркулирует в природных популяциях грызунов. Его переносчиком служат блохи — активные кровососы, во множестве обитающие в норах грызунов и легко меняющие хозяев. Блохи же обеспечивают передачу возбудителя от диких грызунов человеку — либо непосредственно (как правило, при вторжении человека в природный очаг чумы), либо путем периодического заражения чумой синантропных (связанных с человеком) грызунов — мышей и особенно крыс. Есть и другие, более экзотические пути передачи инфекции человеку (например, через мясо заболевших домашних животных, чаще всего верблюдов), но сути дела это не меняет: человек — лишь случайная жертва возбудителя, эволюционно приспособленного к взаимодействию совсем с другими видами млекопитающих.

Правда, как раз для третьей пандемии чумы (в ходе которой был открыт ее возбудитель, выяснены механизмы заражения и заложены основы природно-очаговой теории) были характерны явления, не вполне укладывавшиеся в эту схему. Особенностью этой пандемии, начавшейся в 1894 году и постепенно угасшей в первой половине 1920-х, было то, что она оказалась чисто «портовой» — всемирное распространение инфекции обеспечили корабельные крысы и их блохи. Вспышки чумы наблюдались исключительно в крупных портовых городах и по соседству с ними. Чума не закрепилась среди крысиного населения самих портов, но в прилегающих к ним районах возникли устойчивые очаги инфекции, основой для которых стали местные грызуны. Именно во время третьей пандемии чума проникла в Северную и Южную Америки , закрепилась на западном и восточном побережьях Африки, образовала устойчивые очаги в прибрежных районах Южной и Юго-Восточной Азии . Это мгновенное (в течение двух-трех десятилетий) возникновение очагов в любом климате и на базе множества разных, незнакомых прежде с чумной палочкой видов как-то очень мало походило на «длительную совместную эволюцию» возбудителя, переносчика и хозяина.

Впрочем, странным представлялось уже само видовое обилие хозяев и переносчиков чумы. Конечно, упомянутая выше цифра — 235 видов — включает множество случайных жертв вроде человека. Но даже после самого строгого отбора в списке «штатных» хозяев чумного микроба остаются многие десятки видов грызунов, представляющих все три основные ветви этой группы, а также пищухи из близкого к грызунам отряда зайцеобразных. Циркуляцию микроба среди всего этого разномастного и разнокалиберного зверья обеспечивают более 120 видов блох. При этом чумная палочка «хватается» за любые доступные пути заражения, что тоже непохоже на результат длительной эволюции, в ходе которой вид обычно сосредотачивается на шлифовке и совершенствовании наиболее эффективных схем. Даже ее уникальная технология — блокирование пищеварительного тракта кровососа — выглядит скорее жульнической уловкой, дающей тактический выигрыш за счет стратегического проигрыша: ведь тем самым она снижает численность собственных переносчиков! Можно было бы предположить, что, сдерживая численность блох, она тем самым оказывается полезной для своих теплокровных хозяев, если бы на деле она не была столь же беспощадной и к ним. Среди грызунов, хозяев возбудителя чумы, нет такого вида, в котором он не вызывал бы регулярных эпизоотий. И хотя они не столь опустошительны, как эпидемии чумы среди людей, популяции грызунов явно терпят от них больший урон, чем от любого количества блох.

Все это наводит на мысль о том, что взаимоотношения чумной палочки с ее природными хозяевами и переносчиками находятся на самой начальной стадии совместной эволюции. И что, вероятно, этот микроб с его безоглядноэгоистическим способом существования в эволюционном смысле отчаянно молод. Откуда же он такой взялся?

Как бактерия очумела

В последние десятилетия минувшего века микробиология, вооружившись методами молекулярной генетики, выяснила много нового об эволюционном родстве болезнетворных микроорганизмов. Близкая родня отыскалась и у чумной палочки. Ею оказалась Yersinia pseudotuberculosis — возбудитель псевдотуберкулеза. Причем особо тесное родство с чумным микробом обнаруживает так называемый серотип 1 — самый молодой, самый способный к заражению и самый географически северный подвид Y. pseudotuberculosis. Его генетическое сходство с возбудителем чумы даже выше, чем с некоторыми серотипами собственного вида. Это позволяет предположить, что он не просто близкий родич чумной палочки, а ее прямой эволюционный предок.

Насколько сходны эти две бактерии генетически, настолько же они различаются экологически. Несмотря на грозное название, Y. pseudotuberculosis выступает в роли возбудителя болезни лишь «по случаю». По своей основной «специальности» это сапрофит — потребитель мертвой органики. Он охотно размножается в экскрементах, вокруг захороненных в земле трупов и т. д., умеет сам делать все необходимые аминокислоты (в отличие от чумной палочки, которая должна получать целый ряд аминокислот в готовом виде из окружающей среды). Правда, он не прочь попаразитировать в кишечнике теплокровных и даже имеет для этого «запасной» набор ферментов, активизирующихся только при температуре около 37 градусов. Но в кровь не выходит — там его немедленно сожрут макрофаги, а главное — он не умеет передаваться от зараженного животного здоровому. Чтобы обрести способность к заражению, микробу псевдотуберкулеза надо некоторое время пожить на почвенной органике. Последнюю, правда, может заменить содержимое кишечника живой блохи, но только если температура тела насекомого не превышает 10 градусов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: