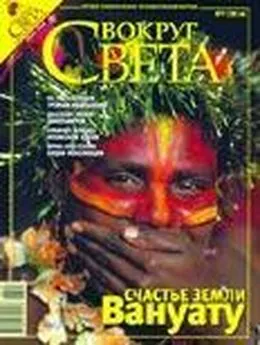

Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №07 за 2008 год

- Название:Журнал «Вокруг Света» №07 за 2008 год

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №07 за 2008 год краткое содержание

Журнал «Вокруг Света» №07 за 2008 год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Финал или антракт?

Гипотеза Сунцовых наилучшим образом объясняет всю известную на сегодня совокупность фактов, относящихся к возникновению чумного микроба и его взаимоотношениям с природными хозяевами и переносчиками. Тем не менее она остается лишь гипотезой и вряд ли когда-нибудь может быть строго доказана. Впрочем, даже если считать происхождение чумы разгаданным, у грозной болезни остается еще немало загадок.

Как принято считать, естественным резервуаром чумы служат дикие грызуны. Присутствие в них микроба проявляется в виде регулярных эпизоотий с гибелью зверьков. В одних очагах (Центрально-Кавказском, Тувинском, Горно-Алтайском) они происходят практически каждый год, в других — реже. Есть очаги, в которых эпизоотий не бывает и по нескольку лет. Может быть, микроб уже научился существовать в организме хозяина, не причиняя ему вреда? Но результаты микробиологического мониторинга (постоянно проводимого во всех известных очагах) показывают: в крови грызунов чумной палочки нет. Нет год, два, три... А потом она откуда-то вновь появляется. В 1990-е годы возбудитель чумы был обнаружен в крови грызунов, обитающих в районе станицы Курской (Ставропольский край), где перед этим его не находили 58 лет. В 2003 году после полувекового перерыва ожил очаг в районе алжирского города Оран. Где же скрывается микроб в те годы, когда его не находят в грызунах?

Во время третьей пандемии в Пастеровском институте для вскрытия чумных трупов были разработаны специальные инструменты, необычайная длина которых должна была предотвратить контакт рук патанатома с зараженным материалом. А для переноски тел использовались специальные клещи. Халаты и маски защищали от воздушной инфекции, но не от вездесущих блох. Фото: ROGER VIOLLET/EAST NEWS

Еще в 1960-е годы иранские исследователи выдвинули гипотезу так называемой «теллурической» чумы, согласно которой чумной микроб может десятки лет существовать в скопившихся в норах грызунов органических остатках или даже просто в обогащенной органикой почве. Эта гипотеза вновь обрела популярность после открытия близкого родства чумной палочки с заведомым сапрофитом Y. pseudotuberculosis: может быть, возбудитель чумы способен возвращаться к своей прежней «профессии»? Косвенных доводов в пользу этой гипотезы можно привести немало, однако никому до сих пор не удалось доказать возможность размножения чумного микроба вне тела млекопитающего или насекомого. Правда, из почвы чумную палочку выделяли неоднократно, начиная еще с Йерсена, но эти штаммы оказывались невирулентными (неспособными к заражению), и не было никаких доказательств их длительного существования в почве.

Сегодня в мире ежегодно регистрируется немногим более 2000 случаев заболевания чумой. Абсолютное большинство (более 90%) приходится на две страны — Демократическую Республику Конго и Мадагаскар (в обоих случаях речь идет о вторичных, «крысиных» очагах, возникших в ходе третьей пандемии).

Причины ясны: крайняя бедность, политическая нестабильность и как следствие — отсутствие сколько-нибудь эффективного общественного здравоохранения. Оно абсолютно необходимо для выявления первых случаев страшной болезни и организации отпора ей. Сегодня медикам есть чем встретить чуму: ее возбудитель весьма чувствителен к антибиотикам; несколько дней регулярных инъекций стрептомицина или тетрациклина приводят к полному выздоровлению. Интенсивное лечение, поддержанное реанимационными мерами, спасает даже тех больных, у которых начался общий сепсис. Имеется и арсенал профилактических средств: еще в 1897 году Владимир (Зеев) Хавкин — российский врач, возглавлявший борьбу с чумой в Бомбее, создал первую в мире вакцину от этой болезни. За век с лишним таких вакцин было разработано довольно много, и хотя ни одна из них не дает 100-процентной гарантии от заражения, их эффективность вполне достаточна, чтобы предотвратить перерастание вспышки в эпидемию. Все это вместе дает возможность даже небогатым и технологически не очень развитым странам успешно противостоять чуме. Примером этого может служить Вьетнам: в 1960-е годы, во время войны и американской интервенции, на эту страну приходилось больше половины всех случаев чумы в мире. Но начиная с 1990-х годов там отмечались лишь все более редкие отдельные вспышки, хотя на юге страны еще сохраняются активные вторичные очаги.

Что касается Европы, то в ней чумы нет уже около 300 лет (не считая единичных случаев в портовых городах), и это понятно: современный европеец почти не имеет шансов быть укушенным блохами диких грызунов. Сложнее понять, почему с 1979 года не было ни одного случая заболевания чумой на территории России, где расположены 11 природных очагов болезни, цепь которых охватывает с запада и севера Каспий и по южноуральским и южносибирским степям уходит к Забайкалью. В них есть и возбудитель, и его резервуар, и переносчик. Некоторые очаги довольно густо заселены людьми, а местами грызуны — хозяева чумной палочки (сурки, суслики) служат объектами промысла. А случаев чумы нет уже почти 30 лет, хотя, например, в США ею ежегодно заражаются около десяти человек. Только в одном очаге на севере штата Аризона в 1977—2000 годах отмечено 48 таких случаев, в том числе 8 — со смертельным исходом. Конечно, Противочумный центр Минздрава России — одна из самых высокопрофессиональных и эффективных организаций такого рода в мире, однако трудно поверить, что он настолько превосходит Центр контроля и профилактики заболеваний США.

Приятно, конечно, думать, что «царица болезней» побеждена навсегда. Но, возможно, она просто взяла паузу и готовится к следующему походу.

Борис Жуков

Скандал по имени Генри

Его наследие удивительно жизнестойко, несмотря на все мытарства писателя и долгое непризнание. Прозванный полвека назад апологетом сексуальной свободы, Генри Миллер и сегодня переиздается большими тиражами, он словно продолжает поддразнивать, провоцировать, а местами откровенно шокировать публику своими романами. Одни видят в них грязные похождения озабоченного американца, другие — переигранный плутовской роман с физиологическими зарисовками и так далее, в зависимости от воспринятого контекста. Фото вверху BETTMANN/CORBIS/RPG

Земное и вечное. Ровно по этим двум полюсам было разделено содержание нашумевших миллеровских романов «Тропик Рака» и «Тропик Козерога», ходивших среди студенчества на Воробьевых горах четверть века назад. Разделено чьей-то твердой рукой — простой карандаш ровно и жирно подчеркнул все остросюжетные подробности амурных сцен героев (в большей части — главного героя) этих книг. И по-своему он сделал очень полезное дело: при вечной нехватке времени у студентов читать нужно только квинтэссенцию. Остальное — о Парижах, Нью-Йорках, Матисcах и Достоевских — по желанию, там, где не подчеркнуто. Комизм этой ситуации в том, что разделение полюсов и читателей непроизвольно делал и сам писатель — бунтарь по духу, анархист по сути, авангардист по форме. В общепринятом смысле — человек-скандал, который стал таковым сразу после первых опубликованных в Париже романов. Сам же он запомнился, в том числе и многим женщинам, приятнейшим и отнюдь не конфликтным человеком. Рядом с ним всегда била жизнь: люди всех сортов и возрастов, богачи и бедняки доверяли ему свои кошельки и сокровенные мысли. Друзья говорили, что он был «лучшим в мире собеседником» и непревзойденным рассказчиком. Альфред Перле писал, что от Генри «исходила какая-то животворящая сила: он при любых обстоятельствах умудрялся что-то давать людям, а то что он был беден, как церковная мышь, — это уже дело десятое», что он «был тощим, как жердь, и его единственным хобби была жизнь». Ну а одна из самых близких его подруг — Анаис Нин, оставив после себя откровенные дневники, познакомила читающую публику с Миллером-мужчиной. Хотя, признаться, он и без нее говорил на эту тему много и не стесняясь. Возвращаясь к публике… Она и тогда и сейчас сама расходилась по двум берегам одной большой реки под названием «что есть жизнь?» в представлении Генри. Один берег принимал авторскую концепцию бытия без купюр, увиденную «сверху», в масштабе, не эпизодами, со всеми красотами и уродством, благонравием и непристойностями. А другой — остолбеневший от прочитанного — клеймил Миллера за все, что тот вынимал со дна людских страстей, из глубин потаенной жизни, употребляя в одном ряду с удивительными по благозвучию описаниями шокирующую лексику. И, конечно же, его обвиняли в том, что «сочными эпизодами» он пытается привлечь публику. Сам же Генри ответил на все претензии в эссе «Размышление о писательстве», определяя писательство, как саму жизнь, как странствие с целью что-то постичь, как метафизическое приключение: «способ косвенного познания реальности, позволяющий обрести целостный, а не ограниченный взгляд на Вселенную». Писатель, говорил Генри, существует между верхним слоем бытия и нижним и ступает на тропу, связывающую их, с тем чтобы в конце концов самому стать этой тропой. Он пояснял, что разница между ним и его собратьями по перу состоит в том, что «они всячески стараются исходить из того, что оформилось у них в голове. Я же всячески стараюсь извлечь на поверхность то, что скопилось ниже, в области солнечного сплетения, в подсознании». И как человек откровенничал: «Иногда мне хочется побездельничать, чтобы ничего не делать и чтобы время тяжелым грузом легло мне на плечи. Но я проклятый, может быть, блаженный, одним словом, человек с вечным двигателем в голове… Мой мозг постоянно работает. В известном смысле я живу в непрестанном противоречии с самим собой. Хотя и не слишком, я бы сказал, для меня обременительном. Я живу в противоречии, когда говорю, что все эти вещи не имеют значения, — и все же придаю им значимость. Все, что я намереваюсь сделать, должно быть выполнено. (Это во мне говорят немецкие гены, которые я ненавижу.)»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: