М. Коломиец - Советские супертанки

- Название:Советские супертанки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Коломиец - Советские супертанки краткое содержание

Развитие конструкций танков на рубеже 20-х —30-х годов, при фактически полном отсутствии эффективных средств противотанковой обороны, привело к созданию супертанков — тяжелых многобашенных боевых машин. Действительно, при почти одинаковой толщине брони тяжелый танк логично должен был отличаться от легкого более мощным вооружением. Поэтому английский (а англичане тогда были законодателями моды в танкостроении) тяжелый танк «Индепендент», послуживший прототипом для советского тяжелого танка Т-35, в качестве основного вооружения нес 47-мм пушку, такую же, как и легкий «Виккерс 6-тонный», но вооружался еще четырьмя пулеметами во вращающихся башнях.

Советские конструкторы пошли дальше: в главной башне танка Т-35 устанавливалась 76-мм пушка, предназначенная для действий по полевым укреплениям в основном фугасными снарядами. Борьба с танками возлагалась на две средние башни с 45-мм пушками, по пехоте должны были «работать» пулеметы в двух малых башнях. В те годы супертанк виделся именно таким — ощетинившимся стволами пушек и пулеметов «сухопутным броненосцем». Однако, в отличие от корабля-броненосца, командир такой боевой машины просто физически не мог справиться с его управлением. Находясь в главной башне, имея ограниченный сектор обзора, командир должен был держать в уме сектора обстрела средних башен, которых он не видел, да еще и давать команды механику-водителю на остановку для выстрела, не зная, можно ли в данный момент вести огонь из нужной башни, и если можно, то куда.

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Советские супертанки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Создание нового танка взамен Т-35 представляло собой довольно сложную проблему. Вооружение из трех пушек (2 —45 мм и 1—76 мм) при противоснарядном бронировании и ограничении массы до 55 т делало невозможным изготовление такой машины на базе Т-35, даже при условии сохранения на нем только трех башен. Снятие пулеметных башен не давало ощутимой экономии массы для наращивания толщины брони.

Чтобы уложиться в заданный вес, необходимо было уменьшить геометрические размеры танка, перейдя к новой компоновке. Выбор же решений оказался невелик. Можно было, например, уменьшить длину корпуса, разместив две башни с 45-мм пушками рядом спереди, а большую башню возвышенно над ними. Но, к сожалению, ширины корпуса для этого не хватало. Расширить корпус было нельзя, так как при сокращении длины танка, для того, чтобы не возросло удельное давление на грунт, пришлось бы расширять и гусеницы, а общая ширина машины ограничивалась железнодорожным габаритом. (Использование сменных гусениц, как на "Тигре", нашими конструкторами даже не рассматривалось.)

КБ Кировского завода решило использовать схему, как на Т-35 (с диагональным расположением орудийных башен), но постараться сделать компоновку более плотной.

Для этого малые башни как можно больше сдвигались к бортам танка, на надгусеничные полки. Двигатель также сдвигался к борту и соединялся с КП специальной передачей (гитарой). При этом задняя орудийная башня и ее боевое отделение размещались с левой стороны задней части корпуса, а мотор — с правой. Правда, совсем не оставалось места для радиаторов системы охлаждения двигателя, которые в отечественных танках того времени обычно ставились по бокам. Поэтому и их, и вентилятор обдува разместили перед двигателем, а отверстие для выброса воздуха сделали в борту корпуса, под башенной коробкой главной башни.

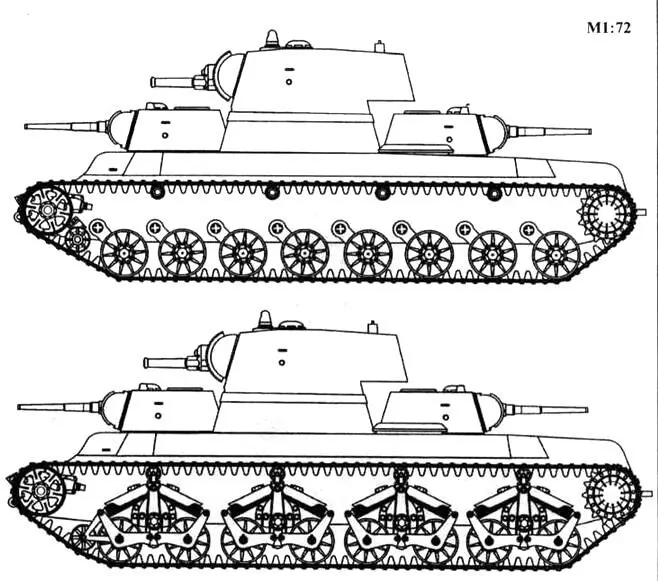

Такая компоновка позволила сократить объем корпуса и соответственно снизить массу. Подвеска предполагалась по типу Т-35 или опытная торсионная, над которой на Кировском заводе уже работали.

Башни танка задумывались коническими. Причем главная очень напоминала главную башню Т-28, с размещением пулеметных установок в нише и у места командира. Но несмотря на все принятые меры, полностью защитить весь танк 60-мм броней не удалось. Чтобы вписаться в требуемые 55 т, кое- где пришлось поставить броню 50 мм.

Завод № 185 пошел другим путем. Рассудив, что если ширины корпуса не хватает для установки двух малых башен рядом, то ширина танка сделать это вполне позволяет. Поэтому они применили компоновку, обратную Т-28. Главную башню разместили в передней части корпуса, а за ней возвышенно, на подбашенной коробке — две 45-мм башни. Правда, ни одна из башен не имела кругового обстрела, но в широком носовом секторе, в отличие от СМК, могли стрелять все три.

Деревянные макеты в натуральную величину и чертежи боевых машин рассматривались специальной макетной комиссией под председательством помощника начальника АБТУ КА военинженера 1-го ранга Коробкова 10 и 11 октября 1938 года.

Трехбашенные варианты танка СМК: вверху — с торсионной подвеской, внизу — с балансирной подвеской по типу Т-35

Оба проекта произвели на членов комиссии неоднозначное впечатление. С одной стороны, и по массе, и по броне, и по вооружению все требования были выполнены. Но какой ценой?

У СМК боевое отделение задней малой башни постоянно бы нагревалось от расположенного рядом двигателя, а в случае плохой герметизации его экипаж мог еще и угореть. Так же и у Т-100: боевое отделение главной башни нагревалось бы от радиаторов.

Смущало также, что 76-мм пушка имела ограниченный сектор обстрела, а командир танка, находящийся в главной башне, — ограниченный обзор. Но при этом стало ясно, что конструкторы сделали все возможное в пределах предложенного техзадания, поэтому последнее необходимо было менять, уменьшив количество башен с трех до двух.

Уже позже, с легкой руки Котина, родилась легенда о том, как на заседании Комитета обороны, состоявшемся в Кремле 9 декабря 1938 года, Сталин экспромтом снял одну башню с макета СМК, а затем — и с Т-100, и оба танка превратились в двухбашенные. На самом же деле все экспромты вождя были почти всегда очень хорошо подготовлены и основывались на заблаговременных консультациях с признанными специалистами.

На том же заседании представители Кировского завода получили разрешение изготовить и однобашенный вариант танка прорыва, "аналогичный по своим характеристикам танку СМК". Чуть позже он получил обозначение КВ.

Естественно, что простым снятием одной башни дело не обошлось, и обоим заводам пришлось в корне переработать свои проекты, мало что оставив от прежних вариантов.

В январе 1939 года чертежи всех танков были переданы в производство. К первомайским праздникам Кировский завод сумел "выкатить" СМК. Изготовление Т-100 и КВ затянулось примерно на два месяца. 25 июля, после обкатки и устранения мелких недостатков, СМК и Т-100 передали на полигонные испытания.

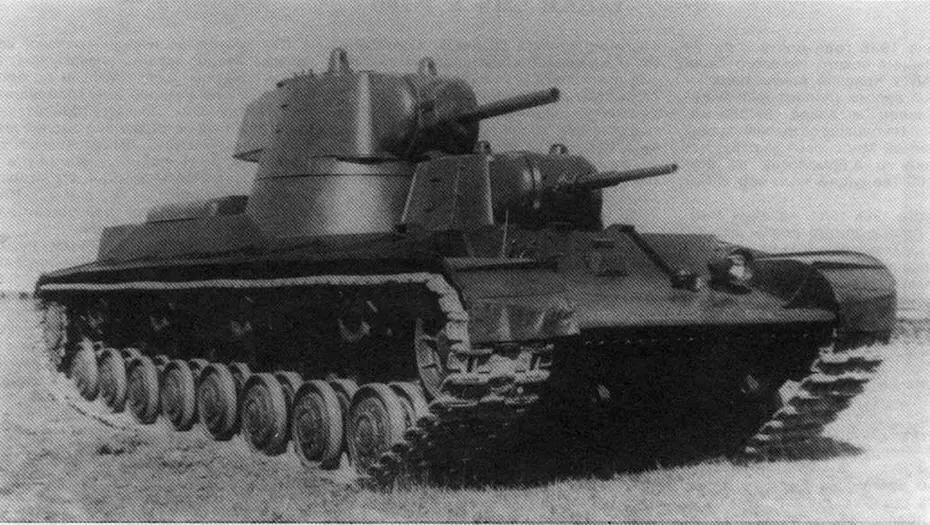

Компоновочные схемы танков отличались от классической размещением вооружения в двух диаметрально-возвышенных башнях. При этом у Т-100 обе башни были установлены строго по продольной оси танка, а у СМК малая башня — немного смещена влево. Большие башни на обоих танках устанавливались на высоких подбашенных коробках. Одинаковым было и размещение членов экипажа: в отделении управления по оси машины располагался механик- водитель, справа от него — радист (в СМК — стрелок-радист); в малой башне — наводчик (командир башни) и заряжающий, в большой — командир танка, наводчик и заряжающий. Кроме того, в каждой машине было предусмотрено место для техника.

В большой башне танка Т-100 устанавливались 76-мм пушка Л-10 и спаренный с нею пулемет ДТ. Углы наведения пушки находились в пределах от — 5,5° до +26° в вертикальной плоскости.

Танк СМК на полигонных испытаниях. Август 1939 года. Хорошо видны форма траков, установка курсового пулемета, антенный ввод, фара и звуковой сигнал.

На крыше главной башни размещалось то, что иногда называют пулеметной, а иногда командирской башенкой. На самом же деле это была закрытая зенитная турель.

Командир танка на Т-100 сидел так же, как на СМК и Т-35, то есть справа от пушки, и вел наблюдение за полем боя в перископ. А стрелял из зенитного пулемета заряжающий, стоя на своем сиденье и пользуясь специальным перископическим прицелом. Пулемет занимал все пространство башенки, и всунуть туда голову можно было, только задрав его ствол вверх на 90°. В таком положении можно было воспользоваться смотровыми щелями, прорезанными по периметру башенки уже после изготовления танка, поскольку поле зрения перископического прицела было мало и стрелок мог потерять ориентировку. Теоретически из башенки можно было стрелять и по наземным целям, правда, очень удаленным, так как пулемет не имел угла снижения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: