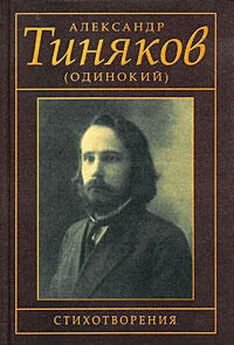

Александр Тиняков (Одинокий) - Стихотворения

- Название:Стихотворения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Водолей

- Год:2002

- Город:Томск-Москва

- ISBN:5-7137-0216-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Тиняков (Одинокий) - Стихотворения краткое содержание

Александр Иванович Тиняков (Одинокий) — одна из наиболее парадоксальных фигур в поэзии Серебряного века. Оставшийся в воспоминаниях современников если не Федором Павловичем Карамазовым от литературы, то, по крайней мере, одним из «неудачников», Тиняков, по словам Н.А.Богомолова, «воспринявший все соблазны и искушения своей эпохи как неукоснительное руководство к действию, тем самым становится не просто «одним из», но и тем образцом, по которому можно изучать сами каноны, принципы и неписаные законы символизма».

Стихотворения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Скоро ты, старая ведьма, угомонишься? Перестань ворочаться, дьяволица, не мешай!

Он пробовал заняться литературной работой — из этого ничего не вышло. Меж тем нужны были деньги. Перед самым моим отъездом из Петербурга я встретил его на Полицейском мосту. Он был в новых штиблетах и сильно пьян. Оказалось — поступил на службу в Чека.

— Вы только не думайте ничего плохого, — прибавил он. — Я у них разбираю архив. Им очень нужны культурные работники.

И, подняв верхнюю губу, он захихикал. Больше я его не видел.

А. Тиняков

ОТРЫВКИ ИЗ МОЕЙ БИОГРАФИИ

Я родился 13 ноября 1886 года в с<���еле> Богородицком, Мценского уезда, Орловской губ.

Мои предки со стороны отца — государственные крестьяне.

прадеде моем — Александре Дмитриевиче — я написал стихотворение, напечатанное в «Нов<���ом> Журн<���але> для всех» (1913 г., № 10).

Дед мой — Максим Александрович, умерший в 1903 г., был человеком поистине замечательным. Он выбился из крестьянского положения и уже в 1868 г. купил имение при с. Вишневце Орл<���овской> губ. (300 дес<���ятин> земли). Когда мой отец подрос, дед и для него купил в 1879 г имение (600 дес<���ятин> земли). Незадолго до смерти он приобрел еще два больших, благоустроенных имения. — Всех своих многочисленных сыновей и замужних дочерей, а также и внуков, он держал в полном у себя подчинении. Помню, как в 1897 г. по его настоянию его старшая внучка, моя кузина, вышла замуж за нелюбимого человека. Таких слез, какие проливала она,— да и почти все ее близкие, — перед этой свадьбой, я не видал и на похоронах. Эта самая кузина была моей первой страстной любовью: у меня до сих пор цела ее карточка с надписью от 1893 г. (мне шел тогда 7-й год).

На мою жизнь дед пытался повлиять только однажды — в 1897 г., когда отец решил отдать меня в гимназию. Дед решительно воспротивился. Но и отец, во всем ему подчинявшийся, на этот раз настоял на своем.

Теперь я думаю, что дедушка был по существу прав. О моих психических особенностях, в частности о моих литературных способностях он, конечно, тогда знать не мог, а среднего ребенка из такой патриархальной крестьянско-кулацкой среды отдавать в гимназию безусловно не следовало, так как для того, чтобы вести хозяйство и торговлю и выжимать из крестьян пот, вовсе не нужно знать ни Цезаря, ни Овидия, ни геометрию, ни русскую литературу. Дедушка был мудро последователен, а отец проявил здесь очень нездоровый уклон, разросшийся впоследствии до того, что он даже и дочерей не только отдал в гимназию, но и отпустил их потом на высшие женские курсы, правда, – не без борьбы. Это я считаю явным признаком разложения праведной патриархальной жизни.

Предки моей матери происходили из мещан г. Орла. Дед с материнской стороны — Лука Федорович Позднеев (+ 1895 г.) также был человеком выдающимся. Не получив никакого образования, он играл видную общественную роль в городе, в 1881 г. был в числе депутатов, поздравлявших императора Александра III с восшествием на престол, принимал у себя на дому архиереев и губернаторов. С семейными он также обращался деспотически. Его старший сын отравился, потому что дед мой не позволил ему жениться на любимой девушке. Хотя этого моего деда я не люблю, но в данном случае считаю его правым, а к памяти моего дяди-самоубийцы отношусь с величайшим отвращением, хотя я и никогда не видал его, т.к. в год его самоубийства мне не было еще года от роду.

Отец мой — Иван Максимович (+ 1921 г.) унаследовал от деда его коммерческие способности и до значительной степени его властный, крутой характер. Но дедовской силы в нем все же не было. Надо, впрочем, сознаться, что и внутренние жизненные условия, выпавшие на его долю, оказались значительно тяжелее, чем те, среди которых жил дед.

Дед был женат на крестьянке из родного села; она нарожала ему здоровых, грубоватых ребят и до глубокой старости (+1906 г.) хлопотала по хозяйству, следила за каждой тряпкой и щепкой, за каждым куриным яйцом и грошом.

Отец же мой женился на горожанке, взятой из семьи состоятельной и на вид почтенной, но уже тронутой вырождением. Выше я упоминал о том, что старший брат моей матери проявил свою гнилую натуру, покончив жизнь самоубийством из-за любовного вздора.

Мать моя — Мария Лукинична (+ 1919 г.) также не была психически здоровой женщиной. Ей бы надо было уйти в монастырь, сидеть за пяльцами, вышивать алые розы на белом шелку, мечтать и молиться. Там бы она была обезврежена. Но ее выдали замуж за грубого, земного, напористого человека, соединили огонь и лед, и — в результате — еще одна патриархальная русская семья оказалась подточенной изнутри.

Я до сих пор ненавижу мою мать, хотя я знаю, что никто в жизни не любил меня так глубоко, так мучительно и беззаветно, как любила меня она. Но я знаю также, что если бы мой отец женился на здоровой деревенской девке, я не был бы литератором-неудачником, издыхающим от голода и еще больше от всевозможных унижений, а заведовал бы теперь где-нибудь Откомхозом, и была бы у меня смачная, мясистая баба, крепыши-ребята, а в кармане хрустели б червонцы и позвякивали полтинники…

Было бы долго рассказывать здесь о моих семейных отношениях, о моей борьбе с отцом, закончившейся только с его смертью, о моих детских и юношеских впечатлениях. Это – тема для целого романа, и, если б я выбился когда-нибудь из невероятной нищеты, я написал бы его.

Сейчас же перейду к изложению моей литературной жизни.

Писать прозой я начал еще до поступления в гимназию; на 15-м году жизни написал первые стихи, а на 17-м напечатал первую мою вещь в «Орловском Вестнике» (14-го сентября 1903 г. стих<���отворение> в прозе «Последняя песня» за подписью — Одинокий).

Еще до этого я добровольно покинул Орловскую гимназию и завязал письменные сношения с издателем «Грифа» С.А.Соколовым. В альманахе «Гриф» 1904 г. были напечатаны две мои вещи, написанные прозою.

В декабре 1903 г. я был в Москве, где познакомился с А.Серафимовичем, Леонидом Андреевым и В.Я.Брюсовым. Знакомство с первыми двумя мне не дало почти ничего, но зато Брюсов на долгое время стал моим литературным учителем и предметом моего поклонения.

С 1903 по 1912 г. я проводил часть времени в Москве и Орле, часть в имении своего отца или в имении дяди Михаила Максимовича (+1917 г.) (когда отношения с отцом особенно обострялись и он переставал высылать мне деньги). Стихи мои изредка печатались в «Весах», «Золотом Руне», «Перевале» и нек<���оторых> других изданиях.

В 1912 г. в Москве в изд. «Гриф» вышел в свет первый сборник моих стихов «Navis Nigra», и тогда же я переехал на житье в Петербург.

Писатели старшего поколения отозвались о моей книге очень одобрительно. К.Д.Бальмонт посвятил ей целый фельетон в «Утре России» (24 авг<���уста> 1913 г.), под названием «Молодой талант». Очень сочувственно отозвался о моих стихах и Иер<���оним> Иер<���онимович> Ясинский (М.Чуносов) в «Новом Слове» (1912 г., № 12). Зато сверстники мои меня не пощадили: С.Городецкий лягнул меня в «Речи» (1912 г., 5 ноября), Н.Гумилев — в «Аполлоне» (1912 г., № 10). Но даже и эти хулители отметили мою талантливость. Гумилев начал свою рецензию словами: «Хорошие стихи таkантливого Александра Тинякова», а Городецкий называл меня даже «отменно талантливым» и писал, что «ни одного моего стихотворения нельзя назвать бездарным». Единственный, кто выругал меня безусловно, это — бездарный и завистливый московский стихотворец Н.Мешков (журн. «Путь», 1913 г., № 1), Брюсов совсем промолчал, хотя при свидании со мной в Петербурге в ноябре 1912 г. обещал дать отзыв в печати…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александра Плен - Одинокий мир [СИ]](/books/1101300/aleksandra-plen-odinokij-mir-si.webp)