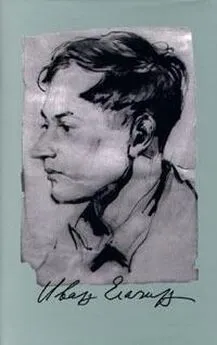

Игорь Чиннов - Собрание сочинений: В 2 т. Т.1: Стихотворения

- Название:Собрание сочинений: В 2 т. Т.1: Стихотворения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО Согласие

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-86884-102-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Чиннов - Собрание сочинений: В 2 т. Т.1: Стихотворения краткое содержание

В 1930-е годы в парижском журнале "Числа" были впервые опубликованы стихи Игоря Чиннова. И тогда, по словам Ирины Одоевцевой, двадцатилетний Чиннов начал "свое блестящее восхождение к славе", чтобы спустя четверть века унаследовать принадлежавшее Георгию Иванову "кресло первого поэта эмиграции". Последние свои стихи Игорь Чиннов написал в 1990-е годы в России, которую он увидел впервые после революции...

За шестьдесят лет в Европе и в США у Игоря Чиннова вышло восемь книг стихов: "Монолог", "Линии", "Метафоры", "Партитура", "Композиция", "Пасторали", "Антитеза", "Автограф". Все они включены в этот том.

Собрание сочинений: В 2 т. Т.1: Стихотворения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вообще надо сказать, что некоторое звучание «парижской ноты» слышится и в более поздних стихах Чиннова. Просто в них появилось и другое — красивость, пышность, гротескность, веселость, язвительность, яркость.

Вот что об этом сам поэт пишет Адамовичу в связи с выходом своей третьей книги (которую сначала хотел назвать «Мелодия»): «…Книжка будет еще более, чем "Линии" (и гораздо больше, чем "Монолог"), – о "сияющих пустяках" "накануне беды и тоски", накануне смерти, накануне "ничего". О "сияющих пустяках” (цитата из “Линий”). И не знаю, простите ли мне, что по бессилию сделать поэзию из простейших, обыденнейших вещей, из "стола и стула" (см. «Невозможность поэзии» [13] «Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из "да" и "нет", из "белого" и "черного", из "стола" и "стула", без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии!» — писал Г.Адамович (глава «Невозможность поэзии» в кн. «Комментарии». Вашингтон, 1967).

) — я занялся украшательством, вместо того, чтобы сказать с Вами, что лучше "не надо никакой" (поэзии). <���…>

"Сияющие пустяки" в моих стихах гораздо ближе к "парижской ноте", чем на первый взгляд кажется. Например, пусть мелочей, деталей у меня стало больше: все-таки разговор всегда "о самом главном", мелочи относятся к главному, словарь по-прежнему строгий. И не это одно от "парижской ноты". В "Монологе" мир часто объявлялся иллюзией. В "Линиях" этого нет вовсе, но с "Монологом" есть связь. В третьей книжке будет связь и с "Монологом", и с "Линиями" — и с парижской нотой, точнее с мыслями Адамовича. <���…>

Кстати: смешное дело. Мы в таком страхе перед "joliesses" [14] Красивостями (фр).

, что даже не решаемся сказать “c’est beau" [15] Это хорошо (фр ).

. Принято говорить "c'est tres fort" [16] Это сильно (фр ).

, точно об ударе боксера в морду.

И вот, представьте: я-то, простачок, издаю, как ни в чем не бывало, книжку стихов "Мелодия"! Это в 1966 году! Когда в современной музыке-то и следа мелодии не отыскать, один ритм (а то и ритма нет, ха! Додекафония, знай наших!)! И (вот уж Аким-простота!) издаю книжку с красотами, всю в словесных украшеньях и благозвучиях! Прямо с луны свалился, и смех и грех! Это в наше время, когда!.. Что скажет К.Померанцев?» [17] ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф. 614, архив И.В.Чиннова.

В конце концов книга вышла все же под названием «Метафоры». Хотя «словесные украшенья и благозвучия» в ней все остались, что, как видим, Чиннов считал одним из своих завоеваний на пути от «парижской ноты».

* * *

В КНИГЕ «Партитура», вышедшей в 1970 году, появляются стихи-гротески. Чиннов с удовольствием и очень успешно использует прием сочетания «низа» и «верха» – «трактира, собора и безветрия», нежнейших поэтических строк – с бытовыми, разговорными фразами, просторечными присказками, поговорками, самые горькие, отчаянные слова соседствуют с шутками-прибаутками. Не успеешь заплакать – уже смеешься.

Да, утомило, надоело,

Осточертеловсе к чертям.

Душа, хватай под мышки тело,

Бежим в Эдем, бежим в Сезам!

В книге много русских фольклорных образов («Мели Емеля, твоя неделя — ай да люли, разлюли малина!»). Стихи блещут неожиданными находками. Именно здесь напечатано ставшее классическим примером модернизма стихотворение «Лошади впадают в Каспийское море…», здесь пронзительное коротенькое стихотворение без рифм: «Так и живу, жуком опрокинутым на спину…». Появляется в этой книге и еще одно новшество — придуманные поэтом неологизмы («В Похоронию, Харонию, в Погребалию плыву…»).

Постепенно «новый Чиннов», который «заговорил так громко», что поначалу испугал, даже ужаснул своих парижских критиковдрузей, был принят. Да и невозможно было не принять эти стихи. Они ни чуть не меньше задевали за живое, проникая в душу, чем ранние парижские. Вот уж действительно «в сердце прыгнула игла», о которой написал Адамович в «Комментариях», размышляя, какие должны быть стихи: «Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле и вдруг взлетали <���…> если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а всё вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы “ах!”, чтобы “зачем ты меня оставил?”, и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, “последний ключ”, от которого он уже не оторвется». [18] Адамович Г. Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 6-7.

Отойдя от «парижской ноты», Чиннов продолжал свои новаторские поиски. Они вовсе не были самоцелью. Поэт искал наилучший язык для разговора с читателем, который с годами очень изменился. На смену романтике шестидесятых пришли ироничность, скептицизм, подчеркнутое опрощение, снижение тона. Чиннов как-то написал, что «на двадцатый век тебе в стихах не удается отозваться». И все же удалось. Со страниц чинновских книг с нами говорит человек конца XX века, для которого космонавты, галактики, думающие машины, переселение душ, нейтронная бомба, поиск веры, наркотики, предсказания судеб — будничная реальность, переплетенная самым причудливым образом в то, что можно назвать менталитетом землянина накануне третьего тысячелетия.

В 1972 году, через два года после выхода «Партитуры», появляется пятая книга — «Композиция». Это «композиция» из ранних и поздних стихов поэта — в книгу включены стихи «Монолога», расположенные вперемежку с новыми. Иллюзорность мира, которая была в «Монологе», опять занимает поэта. Но теперь это мир галлюцинаций, созданный его фантазией и приобретающий гротескные черты. Там мы встречаем общество «кентавров, минотавров, реакторов, министров, минометов». А «Таракан Тараканий Великий, властелин пауков и лемуров» идет войной «на лангуста Лангуста, властелина мокриц и мандрилов».

Ирония, помогающая людям двадцатого века выжить, имеет и свою оборотную сторону. Автор замечает, что «смертельное ранение иронией» не проходит даром. Ирония часто граничит с цинизмом. И тогда уже все дозволено, и «нежатся с акулами святые, грешники сыграли с Богом в мяч». А вместо трогательного «прощай, уезжай, не жалей» можно сказать и так: «Ушла коза от козла. Ушла».

Но все же и эта книга – «композиция света и тени». Далеко не все галлюцинации поэта сумрачны. Например, он допускает: может случиться, что «после смерти мы будем жить где-то на окраине Альдебарана», где даже смерть «в платье из розовой антиматерии» скучает от безделья.

Продолжая начатые поиски путей соединения несоединимого, автор приходит к мысли, что «царство грязи и царство сирени» – как раз и есть «гармонический мир».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: