Аполлоний Родосский - Аргонавтика

- Название:Аргонавтика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научно-издательский центр «Ладомир» «Наука»

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-86218-288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аполлоний Родосский - Аргонавтика краткое содержание

Знаменитая эпическая поэма Аполлония Родосского «Аргонавтика», рассказывающая о полном необычайных приключений походе 55 греческих мореходов на корабле «Арго» за золотым руном к царю колхов Эету, предлагается читателю в новом переводе, выполненном с учетом всех известных рукописей и новонайденных фрагментов поэмы.

Аргонавтика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Cm233 сл. По прорицанью, Борея сыны… — Согласно прорицанию, Финей ожидает помощи от Бореадов, родных братьев его первой жены.

Ст. 245 сл. Не оскорбил ли богов… — На преступление Финея, совершенное по недомыслию (άφραδίη), намекает Зет, опасаясь, что боги накажут Бореадов за нечестие. А выше Аполлоний уже сказал, что они понесут наказание и будут убиты Гераклом, но за другой свой поступок (I, 1292 сл.).

Ст. 288. Так сказав, водою… — Ирида клянется водами Стикса, т. е. величайшей клятвой богов, которую в «Илиаде» произносит Гера, а в «Одиссее» Калипсо (XV, 96 и V, 185).

Cm295 сл. Раньше «Плевтами» их… — Плавучие острова впоследствии получили название Строфад, т. е. «Поворотных», так как, оставив по воле богов на этом месте Гарпий, Бореады полетели обратно. Эти острова Гесиод отождествляет с Эхинадами, расположенными возле Кефаллении (фр. 150–154 Меркельбах — Вест). Схолиаст «Аргонавтики», ссылаясь на другие источники, считает их какими-то островами возле Сицилии, и с ним согласен Страбон (Аполлоний Родосский, Схолии к ст. И, 271, 285, 296–297; Страбон, География, II, 5, 20). Так, в устных легендах с ними отождествляли также вулканические Липарские острова в Тирренском море. Схолиаст, стремясь сгладить противоречия, предполагает, что Строфадами могли быть и Калидонские острова, о которых говорит Гомер (Илиада, II, 675).

Ст. 297. В недра они опустились… — Критский грот, куда опустились Гарпии, находился на горе Аргинус.

Ст. 317 сл. Две их темных стоят… — Темные скалы, или Плегады, лежат у северного выхода из Боспора в Черное море. Легенда о Плегадах или Симплегадах впервые нам известна у Симонида (фр. 546 Пейдж) и в IV Пифийской оде Пиндара (ст. 207–211).

Ст. 341. Уранидами, т. е. потомками Урана, здесь названы все Олимпийские боги.

Ст. 348 сл. Будет вам Черный мыс… — Река Риба течет в Вифинии ив 16 км от Боспора впадает в море. К востоку от нее находится скала, называемая «Черным мысом» (ακτή или άκρη Μέλαινα). В первом случае чтение по рукописям, во втором — поправка издателей, которые справедливо заменяют обиходную форму на равную по значению, но эпическую, поэтическую.

Ст. 351. Мариандины — жители будущей Гераклеи, у Аполлония — страны Лика. Ст. 354. Ахеронт — мыс, около которого текла очень бурная Ахерусийская река возле Гераклеи.

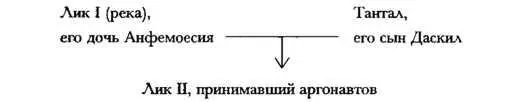

Ст. 357 сл. Там, в Пафлагонии, правил… — По описанию Аполлония, причерноморская страна Пафлагония расположена от реки Биллея до реки Галиса, захватывает часть приречных земель и граничит с другой причерноморской страной Ассирией. Границей обеих стран считается Синопский мыс. Античная историческая традиция воспроизводит генеалогию мариандинских правителей следующим образом:

Этой же традиции следует Аполлоний, (см.: Диодор Сицилийский, IV, 74), назвавший Пелопа пафлагонцем. Об этом же много говорит ранее Пиндар (Схолии к I Олимпийской оде, 37). О пафлагонцах, их правителе и городах см.: Гомер, Илиада, II, 851 сл. Энетами Страбон называет тех пафлогонцев, которыми правил Пелоп (XII, 3 и 8).

Ст. 360. Карамбис — пафлагонский мыс.

Ст. 363 сл. Пред обогнувшим его… — Большим Эгиалием — Великим, или Большим, Берегом — здесь названа одна из областей Пафлагонии от Карамбиса и почти до Синопского мыса. Дальше в море впадала река Галис, одна из самых крупных местных рек. Далее к востоку текла река Ирис, а еще дальше Фермодонт, в устье которой на Фемискирейском мысу был расположен город Фемискира.

Ст. 370 сл. Дейант (Дэант) — герой-эпоним долины, где живут воинственные женщины амазонки, города которых расположены по берегам Фермодонта. По Геродоту, эти мифические воительницы пришли в Скифию на берега Меотидского озера (Азовское море) и к Танаису (р. Донец и Дон) (IV, 110–117). Другие источники указывают, что амазонки изначально жили среди савроматов и скифов, а уже оттуда направились к Фермодонту. Миф об амазонках, вероятно, отразил скифские легенды, сохранившие воспоминание о временах матриархата. Подробнее об амазонках см. ниже. Халибы — народ металлургов, живший к востоку от Фемискиры. По словам Страбона, они были первыми изобретателями обработки руды (ХП, 549, 551).

Ст. 374. Далее села стоят тибаренов… — За халибами по побережью жили тибарены, у границ которых возвышалась Генетийская гора, или мыс, посвященная Зевсу. Об этих местах см.: Ксенофонт, Анабасис, V, 4–5; Страбон, География, ХП, 3 и всюду. За ними последовательно располагались моссинеки, филиры, макроны и всевозможные мелкие племена, обитающие в пределах юго-восточного побережья Черного моря. Аполлоний прекрасно знает вкусы и интересы своих современников, для которых границы обитаемого мира (ойкумена) столь широко распространились на северо-восток. Поэтому поэт обращается ко всем доступным ему «Периллам», т. е. описаниям морских путешествий.

Ст. 381 сл. В последних изданиях «Аргонавтики» эти стихи обозначаются литерами а и б, считаясь вставкой, повторяющей почти дословно стихи 1026–1027. Первым это заметил в 1780 г. Брунк.

Ст. 397 сл. В море ущелью подобное… — Амарантские горы и народ амарантов находились уже в Колхиде перед истоками Фасиса. Китаидой называлась Колхида, где находилась Китейская столица Эета (ср. Кутаиси). В Колхиде же была Киркейская равнина, а рядом — одноименное кладбище. Обо всем этом см.: Каллимах, фр. 7, 25 Пфейффер; Ликофрон, Александра, 1312; Диодор Сицилийский, IV, 45–47; Страбон, География, XI, 3, 5; 14, 7 и другие.

Ст. 415. Эя — страна Эета и город, резиденция правителя.

Ст. 453. Паребий — по словам схолиаста, один из персонажей сказания о Финее, основного источника Аполлония.

Ст. 471 сл. Тот однажды, деревья в лесу вырубая, вниманья / Не обратил на моленье нимфы гамадриады. — Гамадриады — нимфы деревьев, каждая из них живет жизнью своего дерева. История отца Паребия и оскорбленной им гамадриады очень близка к истории Эрисихтона из V гимна Каллимаха (ст. 738–779). Приоритет поэтов установить невозможно. В истории аргонавтов рассказ о Паребий и его отношение к Финею необходим, благодаря ему герои, отплывают, зная, что при Финее остается верный ему человек.

Ст. 493 сл. Утром напали пассатные ветры… —Пассатные ветры — постоянные северовосточные ветры, дующие по направлению к экватору. О них подробно рассказывает схолиаст. В Южном полушарии пассаты дуют в обратном направлении, т. е. с юго-восточной стороны. Упоминание о них позволяет Аполлонию перейти к истории фессалийской нимфы Кирены. Для современников поэта история Кирены имела особое значение, так как нимфа была эпонимом соседней с Египтом страны и города, некогда заселенных выходцами из Греции. Во времена Аполлония вопрос о присоединении Кирены к Египту был центральным в политике первых трех Птолемеев, и в 245 г. до н. э. он завершился династическим браком будущего Птолемея III Евергета и Береники, дочери киренского правителя Магаса. Содержание мифа о Кирене следующее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: