Велимир Хлебников - Том 1. Стихотворения 1904-1916

- Название:Том 1. Стихотворения 1904-1916

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИМЛИ РАН, Наследие

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-9208-0021-6, 5-9208-0022-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Велимир Хлебников - Том 1. Стихотворения 1904-1916 краткое содержание

В Собрание сочинений входят все основные художественные произведения Хлебникова, а также публицистические, научно-философские работы, автобиографические материалы и письма.

В первом томе представлены литературная автобиография «Свояси» и стихотворения В. Хлебникова 1904–1916 гг.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 1. Стихотворения 1904-1916 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Впервые: НП, 1940. Записано на об. листа с первоначальным текстом поэмы «Лесная дева» (1911).

Стихотворение развивает характерные мотивы «петербургского мифа» русского искусства и литературы, от Пушкина, Гоголя и Достоевского до Блока и Андрея Белого, – город-сновидение, город-призрак, проклятый и обреченный гибели. «В истории Петербурга одно явление природы приобрело особое значение, придавшее петербургскому мифу совершенно исключительный интерес. Периодически повторяющиеся наводнения, напор гневного моря на дерзновенно возникший город, возвещаемый населению в глубокие осенние ночи пушечной пальбой, вызывал образы древних мифов. Хаос стремился поглотить сотворенный мир» (Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. Пг., 1924).

И два египетских кумира – каменные сфинксы из древнеегипетских Фив, установленные в 1834 г. на Университетской набережной (архитектор К.Тон) против здания Академии художеств. Ср. Сфинксов в пьесе «Чертик» (1909), а также в стихотворениях В. И. Иванова «Сфинксы над Невой» (1907), В. Я. Брюсова «Александрийский столп» (1909).

«Мы сюда приходили, как нежные боги…» *

Впервые: НП, 1940.

Зараза – от арх. заразити – ударить, убить.

Шестопёр – «это оружие подобное палице, но снабженное железными или каменными зубцами» (примем. Хлебникова к поэме «И и Э», 1911).

Сон лихача *

Впервые: НП, 1940.

Бабурка обл. – бабочка, мотылек.

«…И она ответила тихо…» *

Впервые: НП, 1940 (с указанием утраты начала рукописи). Рядом со строками 8-19 вписано:

Здесь власти летали и лели

Над страстью сожженными устами,

И ноги женские голели

Под сумасшедшими изгнанника перстами.

Табор, где жажды

Собрались и просят,

Луга огней заженных два<���жды>

Словами он холод<���ными> косит.

Стихотворение связано, вероятно, с замыслом сверхповести «Дети Выдры» (1911–1913), где сюжет развертывается как «разные судьбы двоих на протяжении веков», в данном случае – земная «дева Украины» и «небоизгнанник», то есть Люцифер, или Демон.

Каменка – птица.

Вила – см. с. 461.

Крин – лилия.

Здесь власти летали и лели – совмещение библейских и славянских языческих «небесных существ»: власти – один из «чинов ангельских» второй триады (Господства, Силы, Власти); лели – см. с. 457.

«Как черное облако, как туча грозы…» *

Впервые: НП, 1940.

«Как два согнутые кинжала…» *

Впервые: НП, 1940.

Руб др. – рус. – ветхая одежда; здесь, напротив, в значении: богатая, нарядная одежда.

«Мечтатель, изгнанник рыдал…» *

Впервые: НП, 1940. В рукописи рядом с текстом имеется еще одна, возможно, связанная с ним, строфа:

О пуля! Отлил тебя кузнец,

Придумал мыслитель,

И ты ведешь конец

В грудную обитель.

Акатуй – каторжная тюрьма в Забайкалье.

«Семь холодных синих борозд…» *

Впервые: НП, 1940. В черновике стихотворения содержится еще одна строфа, не включенная в окончательный текст:

Исчезло прежнее величье

В ее глазах воздетых.

И сердце вновь дрожит девичье

От страстных снов раздетых.

«О, эти камня серого чертоги…» *

Впервые: НП, 1940.

Ладо – см. с. 463.

«На острове Эзеле…» *

Впервые: Пощечина общественному вкусу, 1913, в подборке «Конь Пржевальского», ор. № 15.

Эзель – остров в Балтийском море, ныне Сааремаа (Эстония).

В предгорьях Амура Крылья Амура – ср. в «Свояси»: «Сказания орочей, древнего амурского племени <���…>»; миф о кровосмешении в рассказе «Око. Орочонская повесть» (1912). См. примеч. к стихотворению «Пламёна…».

«Чудовище – жилец вершин…» *

Впервые: Пощечина общественному вкусу, 1913, в подборке «Конь Пржевальского», ор. № 18.

Ср. тот же сюжет об обезьяне и девушке с кувшином в драматических набросках «Абиссиния. Обезьяний царь…» (1911), «Лицо чернеет грубое…» (1914–1915) и в главе 8 повести «Ка» (1915).

«Гуляет ветренный кистень…» *

Впервые: Пощечина общественному вкусу, 1913, в подборке «Конь Пржевальского», ор. № 19.

Кистень – старинное оружие в виде короткой палки с подвешенным к ней на ремне или цепи металлическим шаром.

«Полно, сивка, видно, тра…» *

Впервые: Пощечина общественному вкусу, 1913, в подборке «Конь Пржевальского», ошибочно слито со стихотворением «Кому сказатеньки…».

Тра – неологизм, по разъяснению Хлебникова. «Тра – должно, я должен. Грустный долг. Траум – ум долга» («Вступительный словарик односложных слов», 1915).

Алфёрово *

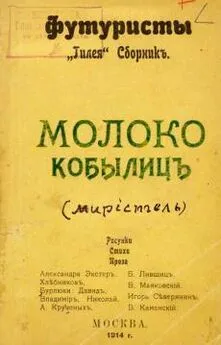

Впервые: Молоко кобылиц, 1914.

Алфёрове (Алферьево) – усадьба в Курмышском уезде Симбирской губернии (ныне Сеченовский район Нижегородской области), где Хлебников жил у родителей в конце 1910 – первой половине 1911 г.

Гуниб – см. с. 479.

Бобыль обл. – конь чисто белой масти.

Горят дворцы и хутора. – Речь идет о поджогах помещичьих усадеб во время так называемых «аграрных беспорядков».

Числа *

Впервые: Дохлая луна, 1913. Перепечатано с небольшой правкой в Изборнике, 1914.

В письме брату Александру 25 февраля 1911 г. из Алфёрова в Москву Хлебников сообщал: «Я усердно занимаюсь числами и нашел довольно много законностей. Я однако собираюсь довести до конца, пока не отвечу, почему так это все происходит». Судя по приводимым таблицам исторических дат, его интересовали закономерности исторических событий в связи с общемировыми ритмами. В письме М. В. Матюшину в Петербург в апреле того же года он писал уже более определенно: «Все время я работаю над числами и судьбами народов, как зависимыми переменными чисел, и сделал некоторые шаги». В черновых записях к работе «Очерк значения чисел и о способах предвидения будущего», относящейся к тому же времени, он говорит о своем стремлении понять «язык богов, которые пользуются числами математики», и, в частности, предсказывает великие потрясения в «не столь отдаленные 1917–1919 годы» (РГАЛИ, РНБ).

Отсюда переклички стихотворения с Откровением Иоанна Богослова, к символике которого восходит хлебниковский образ «звериного числа» (ср. стихотворения «Познал я числа…», 1907 и «Зверь + число», 1915), и с пушкинским «Пророком» («Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы»), так как «числа» дают «предвидение будущего не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчета» («Наша основа», 1919).

Коромысло – кроме обычного обозначения приспособления для ношения ведер или рычага весов имеет еще два значения, которые здесь надо иметь в виду: стрекоза; созвездие Большой Медведицы, «по которому крестьяне узнают полночь, говоря: коромысел докачался» (В. И. Даль).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: