Велимир Хлебников - Том 1. Стихотворения 1904-1916

- Название:Том 1. Стихотворения 1904-1916

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИМЛИ РАН, Наследие

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-9208-0021-6, 5-9208-0022-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Велимир Хлебников - Том 1. Стихотворения 1904-1916 краткое содержание

В Собрание сочинений входят все основные художественные произведения Хлебникова, а также публицистические, научно-философские работы, автобиографические материалы и письма.

В первом томе представлены литературная автобиография «Свояси» и стихотворения В. Хлебникова 1904–1916 гг.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 1. Стихотворения 1904-1916 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Связано с выходом первой книжки Хлебникова «Учитель и ученик» (Херсон, май 1912 г.), о которой он писал родным 5 июня 1912 г. из Одессы: «Я уверен, будущее покажет, что вы можете гордиться этой скатертью-самобранкой с пиром для духовных уст всего человечества, раскинутой мной».

«Ночь, полная созвездий…» *

Впервые: НП, 1940.

Ср. в заметках 1912 г.: «Разница между нашим поколением и прошлым та, что они плакали от умиления, читая о читающих звездную книгу, а мы читаем ее с улыбкой» (РНБ).

«Где прободают тополя жесть…» *

Впервые: НП, 1940. Написано в августе 1912 г. в имении графа А. А. Мордвинова Черная долина Нижне-Днепровского уезда Таврической губернии, где Хлебников гостил в семье Д. Ф. Бурлюка, служившего управляющим имением. Обращено к Надежде Давидовне Бурлюк (1896–1967). Ср. стихотворение «Семеро» (1913) и примем.

Серник укр. – спичка.

Януся – Марианна Давидовна Бурлюк (1897–1982).

«Когда над полем зеленеет…» *

Впервые: День поэзии, 1975.

Стихотворение входило в черновой текст драматической поэмы «Любовь приходит страшным смерчем…» (1912).

«Снежно-могучая краса…» *

Впервые: «День поэзии», 1975. Стихотворение входило в черновой текст драматической поэмы «Любовь приходит страшным смерчем» (1912).

«Двух юных слышу разговор…» *

Впервые: Хлебниковские чтения, 1991. Печатается по рукописи (частное собрание)

Стихотворение входило в черновой текст драматической поэмы «Любовь приходит страшным смерчем…» (1912). Ср. диалогические статьи 1912–1913 гг. «Учитель и ученик», «Разговор двух особ», «Разговор Олега и Казимира».

«Тело – кружева изнанка…» *

Впервые: НХ, XXIV, 1933.

Этот частушечный диалог входил, по всей вероятности, в первоначальный текст драматической поэмы «Любовь приходит страшным смерчем…» (1912). В окончательный текст поэмы с небольшими изменениями вошли: «Хоть и низок Севастополь…», «Дева, бойся указаний…» (часть V) и первое четверостишие «Ах, юнак молодой…» (часть IX).

«Гонимый – кем, почем я знаю?..» *

Впервые: Пощечина общественному вкусу, 1913, в подборке «Конь Пржевальского».

Стихотворение связано с поэмами «Песнь мне» (1911), «Любовь приходит страшным смерчем…» (1912), «Игра в аду» (1912).

«С журчанием, свистом…» *

Впервые: Пощечина общественному вкусу, 1913, в подборке «Конь Пржевальского», ор. № 20. Перепечатано в Изборнике, 1914, без второй строфы и с небольшой правкой в третьей. Первую редакцию см. на с. 418.

«Очи Оки…» *

Впервые: Пощечина общественному вкусу, 1913, в подборке «Конь Пржевальского», ор. № 17.

«Наш кочень очень озабочен…» *

Впервые: Мирсконца, 1912, с рисунком М. Ф. Ларионова. Перепечатано в Тэ ли лэ, 1914, с рисунком Н. И. Кульбина. Примечательно, что оба художника, вопреки обычному значению слова к очень (кочан), изображали петуха (кочета).

«Она пошла, она запела…» *

Печатается впервые по рукописи (частное собрание).

Стихотворение входило в первоначальный текст поэмы «Вила и леший» (1912–1913).

Сизоворонка – птица с ярким оперением, ракша.

«Сюда лиска прибегала…» *

Впервые: Творения, 1914.

Стихотворение входило в черновой текст поэмы «Вила и леший» (1912–1913). Печатается с исправлениями по НП, 1940, с. 437–438.

Отчет о заседании Кикапу-р-но – художественного кружка *

Впервые, журн. «Летучая мышь». М., 4 января 1913, № 1; перепечатано с исправлениями: Трое, 1913.

По свидетельству А. Е. Крученых, сатира направлена против московского Литературно-художественного кружка и Игоря Северянина, выступавшего там 20 декабря 1912 г.

Кикапу – модный эстрадный танец.

Хотя б скакала блошка – намек на «Блоху» М. П. Мусоргского (песенка Мефистофеля из Первой части «Фауста» И.-В.Гете).

«Гобая слышу зов, рурокий голос вещий…» *

Впервые: Бурлюк, 1994. Печатается по рукописи (РНБ).

Стихотворение записано среди разработок «словаря частиц» и представляет собой ранний опыт поэтического освоения нового языка, состоящего из простых односложных «частиц», которые могут существовать самостоятельно или присоединяться к обычным словам; дальнейшие разработки привели в 1915–1916 гг. к созданию «азбуки ума», а в 1919–1920 гг. – к «звездному языку». Значение некоторых «частиц» разъясняет словарик, сохранившийся в той же тетради: «му – мелочь; не – поверхность; ру – проход; бы – идеал, цель; ре – <���ндп.>; же – твердое; жа – вода; ле – уход внешних сил; бу – большое; и, е – из составных частей, обратное, ио; бо – виновник, причина; то – следствие, кара, <���нрзб.>; пы – рост объема; зе – будущая <���нрзб.>; мы – быстрый». Ср. статьи «Ухо словесника…» (1912), «Изберем два слова…» (1912), «Воин ненаступившего царства…» (1913), «Вступительный словарик односложных слов» (1915), «Перечень. Азбука ума» (1916), «Художники мира!» (1919), а также стихотворения «Ласок…» (1916), «Пою…» (1916), «Слово о Эль» (1920) и многочисленные опыты «соединения звездного языка и обыденного».

Семеро *

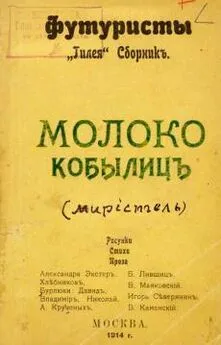

Впервые: Дохлая луна, 1913. Написано в начале 1913 г., после выхода в свет сборника «Пощечина общественному вкусу», составленного из произведений семи авторов: Д. Бурлюка, Н. Бурлюка, А. Крученых, В. Кандинского, Б. Лившица, В. Маяковского и В. Хлебникова.

Иронически мифологизированный и архаизированный образ футуристического движения в этом стихотворении опирается на «священное» и «универсальное» число семь, к которому Хлебников настойчиво возвращался всякий раз в связи с футуризмом. Ср. в манифесте «Труба марсиан» (1916): «Нас семеро. Мы хотим меча из чистого железа юношей…», в декларации «Ляля на тигре» (1916): «Мы идем <���…> как брошенная к столбу победы рукой возницы семерка лучших коней Гикса с снежными гривами и черными телами»; ср. также название несохранившейся повести «Семь крылатых» и стихотворение «Моих друзей летели сонмы…» (1916). С одной стороны, образ этот связан с шумероаккадским мифом о «Семерых» (Сибитти) – демонах, спутниках бога чумы Эрра (Нергала), вероятно, известным Хлебникову по стихотворению К.Бальмонта «Аккадийская надпись» из книги «Зовы древности» (1908). Ср. в статье начала 1913 г. «Воин ненаступившего царства…»: «Кто мы? Мы будем свирепствовать, как новая оспа, пока вы не будете похожи на нас, как две капли воды. Тогда мы исчезнем. Мы уста рока. Мы вышли из недр русского моря». С другой стороны – с рассказом Геродота («История», IV) о происхождении савроматов от брака амазонок со скифскими юношами; савроматами, или сарматами, греческие и римские историки называли собирательно все отдаленные народы, населявшие земли к северу от Черного и Каспийского морей, и это название позже переносилось на северо-восточных славян. К Геродоту восходит и название поэтического общества «Гилея» (Д. Д. Бурлюк, Н. Д. Бурлюк, Е. Г. Гуро, В. В. Каменский, А. Е. Крученых, Б. К. Лившиц, В. В. Маяковский, В. В. Хлебников), впервые заявившего о себе в третьем сб. «Союз молодежи» (март 1913). Гилея – страна скифов в нижнем течении Днепра (см.: «В Гилее (по Геродоту, Арриану и другим древним писателям реставрировал В.Гошкевич)». Херсон, 1912); в этих местах в имении графа А. А. Мордвинова Черная долина жила семья Бурлюков, у которых подолгу гостили члены «Гилеи». См. в воспоминаниях Б. Лившица «Полутораглазый стрелец», глава «Гилея»: «… не объяснить, как умудрялись мы, наряду с занятием искусством, уделять столько времени еде, спорту, охоте, любовным увлечениям, домашнему театру, спорам. Все это взаимно переслаивалось, проникало одно в другое и, круто замешанное, являлось на редкость цельным образом полнокровной жизни». Ср. стихотворение «Где прободают тополя жесть…» (1912).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: