Мария Миронова - Живая летопись Красноармейска: от села Муромцева до наших дней

- Название:Живая летопись Красноармейска: от села Муромцева до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Горизонт»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91366-197-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Миронова - Живая летопись Красноармейска: от села Муромцева до наших дней краткое содержание

Книга состоит из пяти частей. В первой части рассказывается об истории села Муромцева, во второй – об истории фабрики «Вознесенская мануфактура», в третьей – об истории Софринского испытательного полигона (на нём впервые была испытана легендарная «Катюша»), в четвёртой – об истории главных оборонных предприятий Красноармейска: Красноармейского филиала Государственного научно-производственного предприятия «Базальт» и Красноармейского НИИ механизации (КНИИМ). В пятой главе приводится социально-экономическая справка о городе Красноармейске, а также опубликованы стихи Марии Михайловны Мироновой, посвящённые городу Красноармейску.

В книге органично соединены несколько литературных жанров: историко-краеведческая публицистика; личные воспоминания автора – Марии Мироновой, которая родилась в селе Муромцево, затем (1941 г.) работала на фабрике КРАФ (бывшая «Вознесенская мануфактура»), а впоследствии – на оборонных предприятиях города; а также – стихи Марии Мироновой.

Книга предназначена для всех, кому интересна история города Красноармейска. Она может быть использована в средних школах города при изучении истории родного края.

Для написания отдельных (специализированных) разделов автор привлёк следующих авторов:

– полковника Игоря Евгеньевича Витюка («Легендарная «Катюша»);

– сотрудницу КНИИМ Алевтину Ивановну Федонину («КНИИМ – страницы биографии»).

Книга богато иллюстрирована историческими фотографиями

Живая летопись Красноармейска: от села Муромцева до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По сведениям 1593 г. в селе было 8 крестьянских дворов.

В 1835 году вблизи села в излучине реки Вори возникла Вознесенская бумагопрядильная фабрика (об этом будет сказано дальше). В 1840 году в селе была построена церковь св. Николая чудотворца, каменная вместо деревянной.

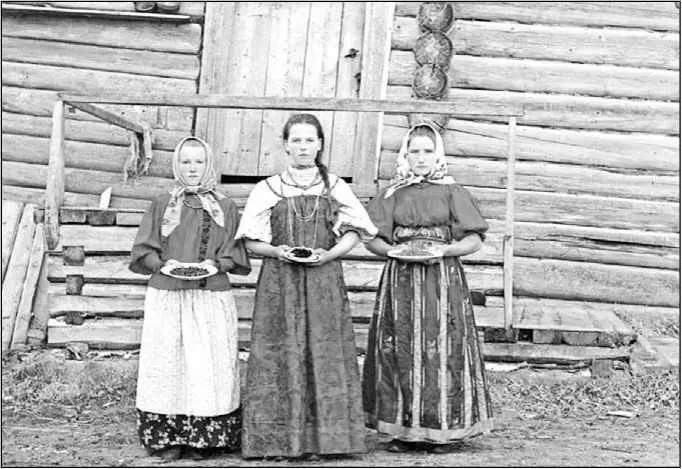

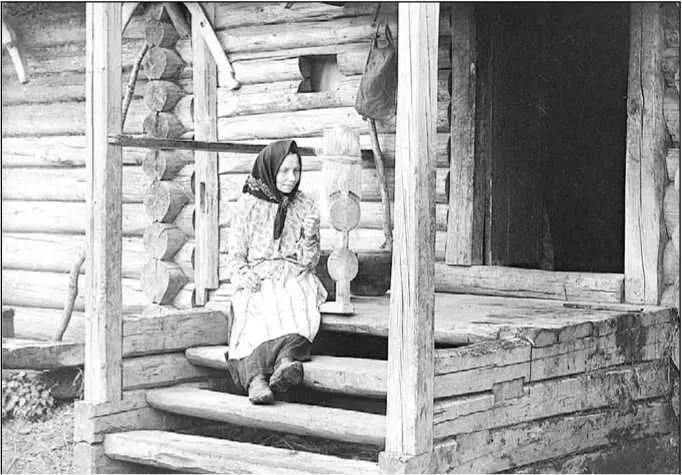

Жизнь русской деревни конца XIX века глазами фотохудожника Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863–1944).

По сведениям 1852 года село Муромцево относилось к первому стану Дмитровского уезда. И был в нем 41 двор, и проживало 270 человек.

Жизнь русской деревни конца XIX века глазами фотохудожника Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863–1944).

Сельская жизнь в 1950-е годы. Фото Марии Мироновой.

А по сведениям 1886 года село Муромцево относилось к Морозовской волости Дмитровского уезда, в селе было 63 двора, проживало 389 человек.

В 1911 году в селе был 71 двор.

В 1917 году с. Муромцево с территорией фабрики и территорией бывшей Царёвской фабрики вошло в состав Путиловской волости Сергиевского уезда. В 1926 году с. Муромцево входит в Муромцевский сельсовет Путиловской волости Сергиевского уезда. В нем было 136 хозяйств, проживало 583 человека.

Не надо в глубину веков

Приходит в память мне теперь.

И если это только можно, —

Открой мне, память, в юность дверь.

Не трогай то, что невозможно,

Не надо в глубину веков,

А я неброско, осторожно

Пройдусь не очень далеко —

В мое село, где под гармони

Частушки, пляс наперебой,

Где жизнь была, как на ладони,

В отличие от городской.

И навсегда в селе поющем

Судьба прописана моя,

Мотив один: и край цветущий

Он мой, отсюда родом я!

Село моего детства и юности моей. Сельская жизнь

Село Муромцево вошло в мою же сельскую судьбу со всеми житейскими подробностями, с обычаями, которые ушли в прошлое, но сохранились в памяти человеческой. Не отпускает память того, что прожито мною. Одно дело, когда пережитое осталось где-то далеко и забылось… И совсем другое когда это продолжает жить вместе с тобой, и ты ходишь по этой земле, видишь то, что было дорого и имело значение в твоей жизни. И если говоришь о прошлом, то в прошлое ушла не земля, на которой мы живем. Земля наша, слава Богу, живёт и жизнь несёт. А в прошлое ушли названия отдельных земельных угодий, и такое бывает во всех поселениях. Каждое поле и прилежащий к селению лес, каждая гора и даже пруд имеют свои названия, – названия, которыми нарекли эти места сами жители поселения. И эти названия служат как бы ориентиром в движении да и в делах сельских. Например, на краю села было место, которое называли «Заяцкой». Называли за то, что сельские грибники встречали там зайцев.

Была «Моховая» гора, у подножья её был плотный мох. А зимой «Мохова» гора служила лыжникам.

Сельские зарисовки

На тропке полевой встречала,

Все в сельской жизни примечала,

А в ней чего уж только нет…

Все на слуху и на виду

В хозяйстве сельском утром ранним,

И утки плавают в пруду,

И порознь петухи горланят.

Я знала поле, где овес,

Гороховое поле знала,

Грибная рощица берез

К ржаному полю примыкала.

Был ко всему мой интерес —

На корм скоту тянулась вика.

А я шла за черникой в лес,

На вырубку – за земляникой.

Там в зарослях ручей вздыхал,

И родника сердечко билось,

И ястреб высоко летал,

А мне все это пригодилось…

Теперь мне есть о чем писать,

И есть что вспомнить, повествуя,

Хоть мне пришлось и поменять

Жизнь сельскую на городскую.

И, если может кто понять,

О сельской жизни я тоскую.

Село моего детства – Муромцево – выходило из двух улиц деревянных сельских домов. Место, на котором красовалось наше село, было гористое. Внизу, краем села несла свою родниковую водичку речка «Плакса».

И к ней косогором тропинка

Сквозь чащу черемух вилась,

Прозрачная наша быстринка —

За что ж она «Плаксой» звалась.

Во всей местности вокруг села много было родников. От речки «Плаксы» остался ручеек, заросший ивняком, а путь его, то прекращается, то снова появляется. Изменился вид местности, поменяли своё направление и дороги.

Сама «Плакса» ушла в плотину, надобность которой была необходима предприятию. Вода в «Плаксе» была очень холодная и прозрачная, очень хорошо просматривалось дно ее с отшлифованными камешками. Нам, детям, было интересно глядеть в ее устье, где она впадала в речку Ворю, которая несла свои воды медленно, а Плакса быстрым ходом вносила себя в мутноватую Ворю. И в этом месте, когда мы приходили на Ворю купаться, то обязательно стояли в холодной воде Плаксы до тех пор, пока ноги замёрзнут, а затем греть ноги переходили в воду Вори, она была тёплая.

…И меня учила плавать

Речка детства моего.

Заросла осокой заводь,

Было детство. Нет его.

Дорога, по которой мы ходили к речке Воре, проходила у опушки леса – с одной стороны, а с другой стороны был зеленый луг, краем которого и бежала наша Плакса к Воре. Этот луг облюбовали кочевые цыгане. В то время, в 30-40-е годы прошлого века, можно было часто видеть табор кочевых цыган с детьми на повозках. Ну, а на лугу близ села им было раздолье: рядом вода ключевая и они разводили костры, готовили еду и…пели. Родители нам не разрешали ходить к цыганам, но мы все-таки бегали к ним иногда. А они, вроде бы для нас и пели, и плясали.

На занятия с детьми, на воспитание в нас хороших манер у наших родителей времени не было. А для нас был наглядным примером сельский труд наших родителей, которые работали от зари до зари. Поэтому сельские дети были послушными, воспитанными и дружными. И, как могли, помогали родителям. Лодырей и разбойников среди нас не было. А хорошим манерам нас учила жизнь.

А иногда мне наше детство снится —

Как ворошили сено на лугу.

Мы у своих родителей в долгу

За то, что приучали нас трудиться.

Раздолье было на колхозном поле,

Вставали с солнышком и на прополку шли,

Так мы в себе воспитывали волю.

Пололи. Поливали. И росли.

Интервал:

Закладка: