Валентин Домченко - В погоне за прибылью. Законы развития рынка и коммерческих фирм

- Название:В погоне за прибылью. Законы развития рынка и коммерческих фирм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448313097

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Домченко - В погоне за прибылью. Законы развития рынка и коммерческих фирм краткое содержание

В погоне за прибылью. Законы развития рынка и коммерческих фирм - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Действительно, если работник постоянно повторяет одну и ту же операцию, то со временем у него развивается соответствующий навык, и производительность его труда при выполнении этой операции повышается. Но вот в чем проблема: этот эффект может проявиться лишь спустя какое-то время после того, как разделение труда произошло, а до этого никто не может знать, насколько увеличится производительность и увеличится ли она вообще. И в этом случае совершенно непонятно, что может являться изначальным мотивом для создания разделения труда.

По мнению Григорьева, таким мотивом является удобство управления, но удобство здесь весьма сомнительное. Скорее наоборот, разделение труда создает проблемы управления – ведь более глубокое разделение труда требует больших усилий по координации деятельности. Причем проблемы эти весьма значительны – к ним мы еще вернемся далее в книге. Да и вообще, «удобство» – понятие субъективное, и, раз уж мы говорим об экономике, то и мотив должен быть экономическим.

Для того, чтобы ответить на вопрос о том, почему происходит разделение труда, стоит обратиться к примеру, который приводит Адам Смит. В этом примере рассматривается некое воображаемое племя, в котором изначально каждый из членов племени самостоятельно делает луки и стрелы и добывает с помощью них дичь. Впоследствии один из членов племени обнаруживает, что делает луки и стрелы лучше других, и решает специализироваться на их производстве, выменивая их на дичь у соплеменников. Так, по мнению Адама Смита, и происходит разделение труда.

Здесь стоит отметить, что пример Смита содержит ряд скрытых допущений. Во-первых, чтобы работник понял, что он справляется с определенной задачей лучше других, он должен знать, как ее выполняют другие. В племени, где все работают друг у друга на виду, это возможно, но в более широком контексте это представляет собой проблему.

Во-вторых, если мы говорим о первобытном племени, то там более уместно говорить не об обмене, а о распределении производственных задач и конечной продукции административным путем (например, по предварительной договоренности общины, либо решением вождя), так как решение о производстве продукции с целью обмена должно было бы приниматься сторонами синхронно – иначе бы ее попросту не на что было обменивать (о проблемах возникновения обмена мы подробно поговорим в следующем разделе).

Однако не будем сейчас заострять внимание на этих допущениях, так как они не влияют на смысл того, что я собираюсь сказать. Вместо этого мы попробуем заглянуть немного дальше в предысторию, которая, по логике вещей, должна была предшествовать описанному Смитом сценарию.

Очевидно, что для того, чтобы появилась производственная операция «делать лук», лук сначала должен быть изобретен. С какой целью он может быть изобретен? Ответ, опять же, очевиден – для повышения собственной продуктивности изобретателя. Лук позволяет лучше охотиться (изобретатель лука, видимо, был не очень удачливым охотником).

Но после того, как лук изобретен, изначально никто, кроме изобретателя, не знает, как его делать. Получается, что изобретатель лука создал новый навык, и другим членам племени гораздо проще поделиться с ним частью своей продукции в обмен на лук, чем пытаться научиться производству луков самим. Таким образом, различия между людьми, создающие технологическое разделение труда, носят вовсе не природный, а приобретенный характер и заключаются в ноу-хау.

Но давайте продолжим наш пример. Допустим, что племя достаточно большое, и изобретатель лука своими силами не может произвести необходимое количество луков на всех. Если же он станет обучать других членов племени производству лука от начала до конца, то на это, вероятно, уйдет достаточно много времени и сил.

Более того, изобретатель лука никак не заинтересован в этом, так как после обучения такие работники смогут работать независимо и будут просить за свою работу столько же дичи, сколько получает сам изобретатель, не делясь со своим учителем. В итоге изобретатель не получит от этого никакой выгоды, а только наживет себе конкурентов.

Но выход из этой ситуации есть. Если изобретатель лука разделит производственный процесс на более простые операции, то на обучение работников этим простым операциям уйдет гораздо меньше времени, чем на обучение производству лука целиком. Кроме того, изобретатель сможет оставлять себе часть дичи, получаемой за луки, произведенные подмастерьями – ведь никто из подмастерьев не будет знать, как сделать лук целиком, а потому они не смогут производить луки без участия изобретателя и не будут претендовать на такой же уровень дохода, как у него. При этом производственные операции, на которых будут специализироваться подмастерья, будут распределены между ними исключительно административным путем по усмотрению изобретателя – как раз так, как об этом говорит Григорьев.

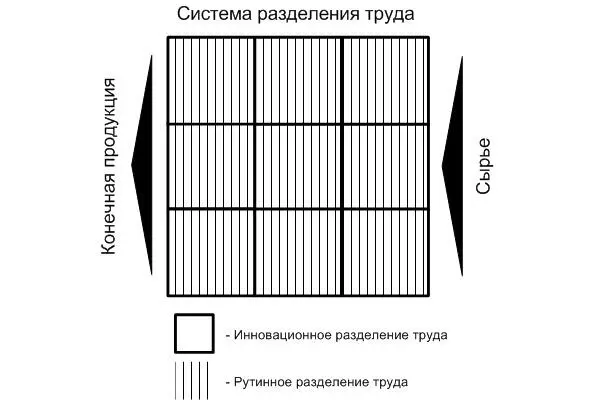

Таким образом, технологическое разделение труда можно разделить на два типа – инновационное и рутинное. Инновационное разделение труда подразумевает создание новых или улучшение существующих продуктов и технологий, в результате чего возникают новые навыки и ноу-хау. Рутинное же разделение труда возникает, когда уже известный технологический процесс производства уже известного продукта делят между большим количеством менее квалифицированных работников для увеличения объема производства.

В соответствии с данным выводом, систему разделения труда в целом можно представить в виде набора крупных блоков инновационного разделения труда, разбитых на более мелкие секции рутинного разделения труда (см. рис. 1).

Рисунок 1. Система разделения труда.

Инновационное разделение труда может возникать в том числе и в рамках рыночных отношений, как это описывает Смит. В то же время рутинное разделение труда создается исключительно административным путем, как это описывает Григорьев. При этом необходимо отметить, что основным экономическим мотивом как для инновационного, так и для рутинного разделения труда служит снижение затрат на обучение работников.

Экономические эффекты разделения труда

Теперь, когда мы ответили на вопрос о том, что является изначальным мотивом для создания технологического разделения труда, необходимо ответить на вопрос о том, почему с углублением разделения труда растет производительность. И здесь стоит вновь обратиться к рассмотренному примеру о первобытном племени.

Вполне очевидно, что производительность труда в примере выросла не из-за разделения труда, а из-за использования технологии (в данном случае лука). Ведь лук повысил эффективность охоты у изобретателя еще до того, как разделение труда произошло. Таким образом, непосредственный рост производительности труда происходит, прежде всего, за счет использования более эффективных средств производства, а вовсе не за счет углубления разделения труда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: