Татьяна Рогуленко - Управление инновационным развитием высокотехнологичных корпораций России

- Название:Управление инновационным развитием высокотехнологичных корпораций России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Кнорус

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4365-0239-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Рогуленко - Управление инновационным развитием высокотехнологичных корпораций России краткое содержание

Для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также специалистов практиков в области стратегического и инновационного менеджмента.

Управление инновационным развитием высокотехнологичных корпораций России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дальнейшее развитие данная теория получила в концепции технологических укладов, авторами которой являются Д.С. Львов и С.Ю Глазьев. Исследования, проводимые в рамках этой научной школы, позволили сделать вывод о том, что в технологической структуре экономики можно выделить группы технологических совокупностей, которые связанны друг с другом однотипными технологическими связями и образующие воспроизводящиеся целостности – технологические уклады [52, 110]. Как отмечают авторы, продолжительность технологического уклада составляет порядка 100 лет, из которых 40–60 лет – период его доминирования в развитии экономики. К настоящему времени в мировом технико-экономическом развитии можно выделить пять последовательно сменявших друг друга ТУ и в данный момент наблюдается зарождение шестого технологического уклада [52, 110].

Мы солидарны с мнением академика В.С. Стёпина [20] Стёпин В. С. Специфика научного познания и его функции в жизни общества // Сайт: http://www.youtube.com/watch?v=hY8n1T68lg4

утверждающего, что экономика нашего государство находится на пороге нового ТУ и именно в этот период времени у нас есть возможности на опережающее развитие и шансы занять определенные ниши в соответствующих направлениях формирования новой длинной волны экономического роста.

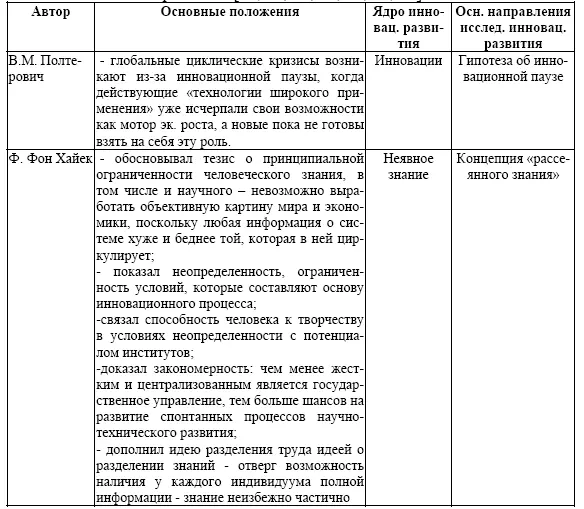

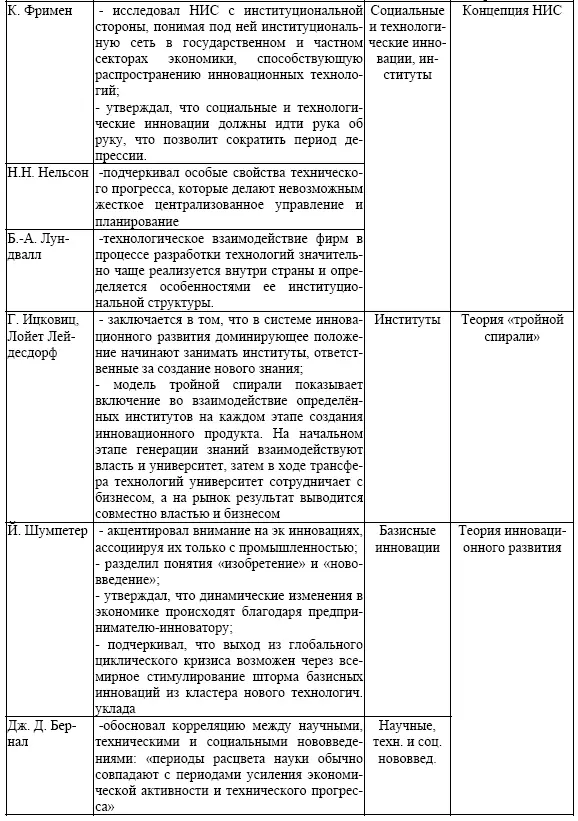

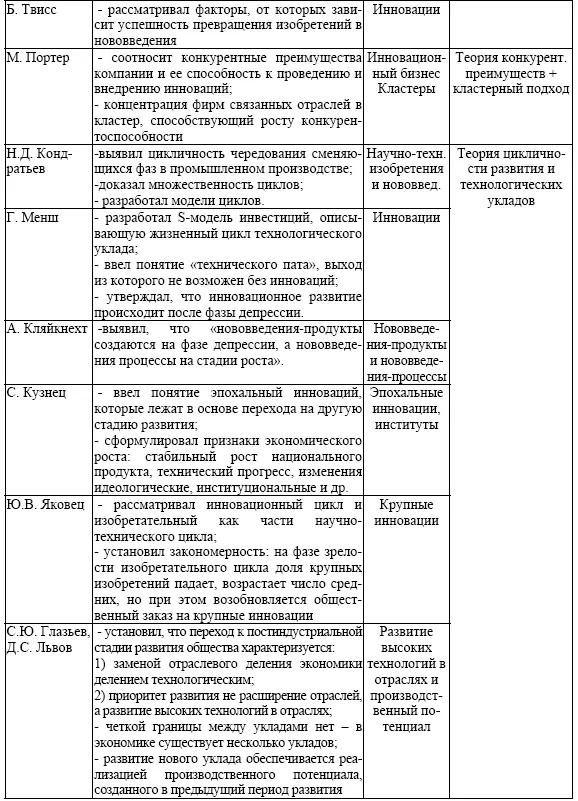

Изучение, на наш взгляд, базовых основ методологии инновационного развития (теория циклического развития, теория инноваций, теория полюсов роста, теория кластерного структурирования бизнеса) позволило дополнить ее теоретическими взглядами современников и на этой основе систематизировать научные взгляды ученых на феномен «инновационное развитие» (табл. 1.1.5).

Таблица 1.1.5. Раскрытие учеными существа методологии инновационного развития [88, 90, 91, 92, 94, 95, 96]

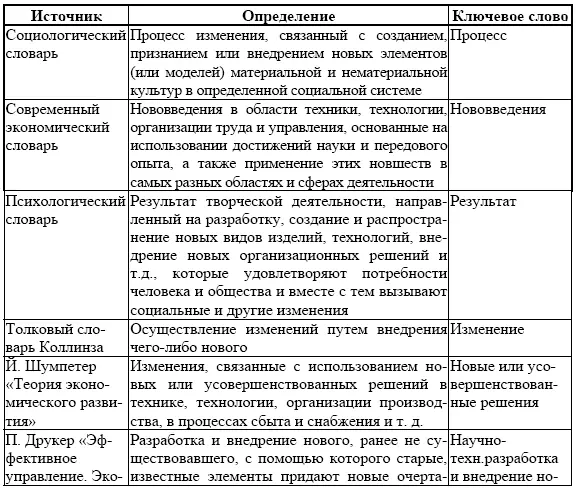

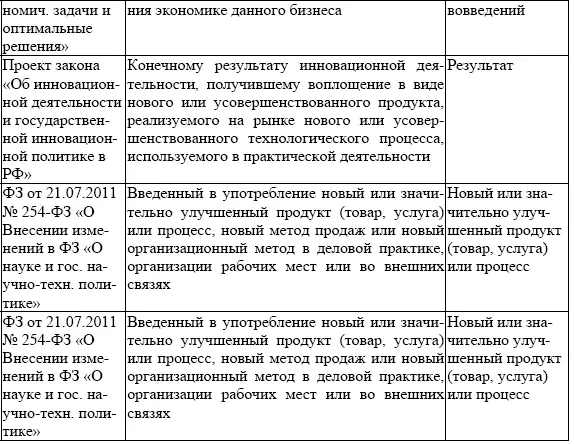

Таким образом, в большинстве отечественных публикаций по проблемам инновационного развития компаний, секторов экономики, регионов и т. д. приводятся различные трактовки термина «инновация». Используется он не только самостоятельно, но и для обозначения ряда схожих определений и процессов инновационного преобразования факторов воспроизводства. Проведенное нами исследование показало, что авторские трактовки во многом схожи, однако, остаются без ответа многие важные методологические положения относительно целесообразности использования этого термина в различных областях науки и практики, образования, а также правовых, социальных и других сферах деятельности экономических субъектов. Следует полагать, что проведенная нами систематизация научных трактовок (табл. 1.1.6) позволит выработать уточнения к содержанию понятий. Для ответа на этот вопрос, нами была собрана и классифицирована информация о различных трактовках терминов, касающихся разных аспектов организации инновационной деятельности.

Таблица 1.1.6. Определения термина «инновации» [12; 21; 43; 46]

Кроме того, считаем необходимым уточнить часто используемое в публикациях понятие «инноватор». Инноватор – лицо, предоставившее обществу единолично или в соавторстве абсолютно новое, эксклюзивное материально-вещественное благо (в формах: ноу-хау, техническую новация, новый вид сырья, способа производства или управления бизнес-процессами и т. п.), использование которого способно кардинально улучить ту или иную сторону публичных или корпоративных социально-экономические отношения. Те, кто способствует внедрению этого овеществлённого блага, являются всего лишь экспертами или патентодателями, или стендовыми испытателями, но никак не инноваторами.

Материал данного параграфа 1.1 подтверждает авторскую гипотезу о том, что залогом инновационного развития Российской Федерации являются эффективное управление инновациями, совершенствование институциональной структуры и механизмов взаимодействия субъектов «власти» и бизнеса. Базовые положения теории оптимального с экономической, финансовой и социальной точек зрения управления инновациями во многом коррелирует с основами теории оптимального функционирования. Появление первых теоретических изысканий по оптимизации развития отраслей было связано с попытками комплексного усовершенствования системы планов, что и привело к созданию системы оптимального функционирования экономики (СОФЭ). Разработчиками теории СОФЭ были такие советские экономисты и математики как, Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, В.В. Новожилов, А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, Н.Я. Петраков,

H. П. Федоренко, С.С. Шаталин, В.А. Волконский, А.И. Каценелинбойген, В.Ф. Пугачев, Ю.В. Сухотин и другие. Следовательно, опираясь на результаты исследовании этих великих ученых, можно развивать принципы и методы системы управления инновациями.

На наш взгляд, имеющиеся в настоящее время потенциальные возможности инновационных преобразований (запасы сырья, кадровый потенциал, а главное осознание необходимости структурных и институциональных преобразований) нельзя игнорировать, в связи с тем, что исторический опыт (результаты исследований С.Ю. Глазьева, Н.Д. Кондратьева, Д.С. Львова, В.С. Стёпина и других видных ученых) показывает, что подобный шанс у российского общества появиться еще нескоро.

1. 2. Оценка современных тенденций перехода экономики на инновационный путь развития

Инновационный процесс, как справедливо отметил американский экономист Дж. Брайт, единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в получении новшества и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая тем самым весь комплекс отношений: производства, обмена, потребления. Когда наука становится неотъемлемой частью промышленного производства и непосредственной производительной силой, то можно говорить о формировании инновационной экономики.

Как считается в научном сообществе, переход экономики на инновационный путь развития начался в США. Так, американский историк Э. Тоффлер указывал её начало – 1956 г. «первый символический показатель исчезновения экономики дымящих труб Второй Волны и рождения новой экономики Третьей Волны: «белые воротнички» и служащие численно превзошли заводских рабочих с «синими воротничками» [21] Тоффлер Э. «Третья волна» // Источник: Эл. ресурс: http://www.transhumanismrussia.ru

. В последнее двадцатилетие в этот процесс включилось большинство стран мира, в том числе и Россия.

Интервал:

Закладка: