Алексей Ремизов - Том 1. Пруд

- Название:Том 1. Пруд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русская книга

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ремизов - Том 1. Пруд краткое содержание

В 1-й том Собрания сочинений одного из наиболее значимых и оригинальных мастеров русского авангарда XX века Алексея Ремизова (1877–1957) вошли две редакции первого значительного произведения писателя — романа «Пруд» (1908, 1911) и публикуемое впервые предисловие к последней неизданной редакции романа (1925).

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 1. Пруд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Исключение сделано лишь для тех текстов, принципиально различные редакции которых сыграли свою особую роль в литературном процессе. Такие редакции приводятся целиком, как отдельные самостоятельные произведения.

Основной принцип подачи текстов — выверка их по первоисточникам (изданию, корректуре, рукописи). Произведения, не опубликованные при жизни Ремизова, печатаются по рукописям с учетом прижизненных публикаций их частей. Устраняются цензурные искажения, а также другие не авторские изменения. Явные опечатки печатного текста (пропуск и перестановка букв и т. д.) исправляются без оговорок. В сомнительных случаях текст печатается в исправленном виде, но с оговоркой в комментариях. В необходимых случаях производится конъектурное (не опирающееся на документальные источники) восстановление текста. Допускается восстановление в угловых скобках ошибочно пропущенного автором или типографией слова. При сомнении после восстановленного слова внутри редакторских скобок ставится вопросительный знак. Неточные цитаты в текстах у Ремизова не исправляются. Сохраняются в тексте и отмечаются в комментарии фактические ошибки автора.

Общий орфографический принцип издания — максимальное применение общепринятой современной орфографии с сохранением существенных морфологических и фонетических особенностей языка Ремизова. Во всех сомнительных случаях предпочтение отдается авторским написаниям, учитывая принципиальную позицию в этом вопросе самого Ремизова: «Пишу по-русски и ни на каком другом. Русский словарь стал мне единственным источником речи. Слово выше носителя слов! Я вслушиваюсь в живую речь и следил за речью по документам и письменным памятникам. Не все лады слажены — русская книжная речь разнообразна, общих правил синтаксиса пока нет и не может быть. Восстанавливать речевой век не думал и подражать не подражал ни Епифанию Премудрому, ни протопопу Аввакуму, и никому этого не навязываю. Перебрасываю слова и строю фразу как во мне звучит» [1] Цит. по: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959]. С. 42.

. В соответствии с волей автора и пунктуация Ремизова, выявляющая ритмико-мелодический строй речи, передается как можно более точно. Сохраняются авторские знаки, не мотивированные правилами современной пунктуации, и индивидуально-авторские комбинации знаков (сочетание запятой и тире, сочетание более трех точек, нескольких тире и т. п.), имеющие интонационное значение.

Все тексты сопровождаются подробными комментариями, цель которых — дать читателю сведения, помогающие адекватно понять сложные ассоциативные связи, исторические и культурные реалии, а также символику текстов Ремизова.

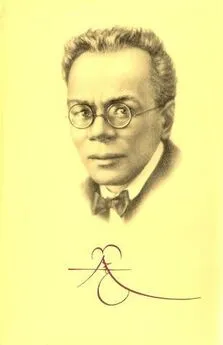

Жизнь и творчество Алексея Ремизова

Алексей Михайлович Ремизов родился 24 июня (6 июля) 1877 года в Москве. «Моя фамилия — Ремизов. Ударение на «ре», а не на «ми» [2] РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 1.Л. 1.

— отмечал он в автобиографии 1912 года. По происхождению Ремизов принадлежал к московскому купечеству.

Отец писателя — Михаил Алексеевич Ремизов — сын крестьянина Веневского уезда Тульской губернии, был привезен в детстве в первопрестольную, где сделал карьеру от «мальчика на побегушках» до владельца собственного галантерейного магазина, двух лавок в Москве и двух — в Нижнем Новгороде и получил звание личного почетного гражданина.

Мать Ремизова — Марья Александровна — принадлежала к видному московскому купеческому роду Найденовых. В 1765 году основатель рода (прадед Ремизова) — крепостной крестьянин Егор Иванович Найденов, уроженец села Батыева Суздальского уезда Владимирской губернии, был продан владельцу шелковых фабрик, московскому купцу Колосову и стал красильным мастером, а со временем открыл собственное дело — красильню. Его сын (дед писателя) — Александр Егорович -меньшой расширил дело: завел ткацко-набивную и шерстопрядильную фабрику. Всем представителям найденовского рода была свойственна тяга к культуре. Так, Александр Егорович, окончивший лишь приходское училище, самостоятельно выучился французскому языку, много читал, вел своеобразную «найденовскую летопись». Всем детям (трем сыновьям и трем дочерям) он дал хорошее образование в Петропавловском евангелическо-лютеранском училище, где преподавание велось на немецком и французском языках. Самым знаменитым среди них был дядя Ремизова — Николай Александрович Найденов [3] См.: Иванова Л. В. Общественное служение Н. А. Найденова // Отечество. Краеведческий альманах. М., 1994. С. 162–177.

. Он продолжил родовое торговое дело, основал и руководил Московским Торговым банком, в течение 25 лет был бессменным председателем Московского Биржевого комитета и активным гласным городской думы. «Маленький, живой, огненный» — таким запомнился он хорошо знавшим его современникам [4] См.: Рябушинский В. П. Купечество Московское и День русского ребенка. Сан-Франциско. 1951. Цит. по: Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1991. С. 140.

. Н. А. Найденов получил известность не только как крупный предприниматель, финансист, но и как историк, написавший немало научных трудов, и как меценат, много сделавший для сохранения и изучения московских древностей, друг И. Е. Забелина. Огромная семейная библиотека А. Е. и Н. А. Найденовых составила основу библиотеки Московского Биржевого комитета, а впоследствии была включена в фонды Российской государственной библиотеки. Говоря о своих корнях — «заветах дедовских», Ремизов с гордостью писал о Н. А. Найденове: «Нрава «задорного», <���…> с огромными знаниями не только в чисто экономических и юридических науках, но и по истории и археологии, и с большим творческим полетом, весь одаренный, не похожий ни на кого, превратил он свою жизнь — свои дни в какую-то бессменную работу, без передышки, без праздников, без прогулов для крепкой и деятельной, крепко выкованной гордой русской России» [5] РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 1.Л.5.

. По свидетельству родных, Алексей Ремизов был внешностью и нравом похож на своего дядю, что в жизни приводило обоих к неоднократным столкновениям. В юности мать Ремизова была проникнута «передовыми идеями» 60-х годов и участвовала в Богородском кружке московских нигилистов. Из-за несчастной любви она «назло» своим прежним устремлениям вышла замуж за вдовца М. А. Ремизова, бывшего вдвое старше ее. Их брак оказался несчастливым. После рождения пятерых мальчиков (один из них умер в младенчестве) Марья Александровна, забрав детей, ушла от мужа и вернулась домой. По воле опекунов-братьев они поселились на положении бедных родственников на территории их фабрики, во флигеле у Найденовского пруда. Изломанная судьба наложила печать на характер Марьи Александровны и на ее взаимоотношения с сыновьями — Николаем, Сергеем, Виктором и Алексеем. Целыми днями она сидела, запершись, в своей комнате, читая книги и мало занимаясь детьми. В восприятии Ремизова образ матери навсегда остался овеянным ореолом страдания. Именно она стала прототипом многих трагических героинь его раннего творчества.

Интервал:

Закладка: