Алексей Ремизов - Том 1. Пруд

- Название:Том 1. Пруд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русская книга

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ремизов - Том 1. Пруд краткое содержание

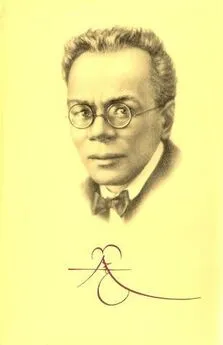

В 1-й том Собрания сочинений одного из наиболее значимых и оригинальных мастеров русского авангарда XX века Алексея Ремизова (1877–1957) вошли две редакции первого значительного произведения писателя — романа «Пруд» (1908, 1911) и публикуемое впервые предисловие к последней неизданной редакции романа (1925).

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 1. Пруд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале XX века Вологду называли «Северными Афинами», столицей ссыльного края. В те годы в ней одновременно отбывали ссылку многие позднее известные деятели русской культуры и политики: Н. А. Бердяев, А. В. Луначарский, А. А. Богданов-Малиновский, Б. В. Савинков, П. Е. Щеголев и другие.

Для писателя годы вологодской ссылки стали во многих смыслах поворотным временем. Его философские и политические взгляды изменились. Ремизов окончательно отверг революционный путь переустройства мира. Свои убеждения он открыто отстаивал и в теоретических спорах с ссыльными революционерами (в первую очередь с Б. В. Савинковым), и в практической борьбе за судьбу любимой девушки — своей будущей жены — С. П. Довгелло, «спасенной» им от судьбы казненного террориста И. Каляева. В Вологде Ремизов окончательно осознал свое творческое призвание. В 1902 году в газете «Курьер» под псевдонимом «Н. Молдаванов» появилась его первая публикация — восходящий к зырянскому фольклору «Плач девушки перед замужеством» [11] Курьер. 1902. № 248.8 сент.

. М. Горький, рекомендуя произведение Ремизова редактору беллетристического отдела газеты Леониду Андрееву, писал: «„Плач девушки" — ей-богу — хорош!» [12] Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1997. Т. 3. С. 92.

В Вологде же Ремизов встретился со своим литературным «крестным» — ссыльным студентом-филологом П. Е. Щеголевым. Суть «учительской миссии» Щеголева заключалась в том, что именно он открыл для начинающего писателя, начитанного в нелегальной литературе, мир запрещенных книг другого рода — пространство древних апокрифов. Для осознания причин обращения Ремизова к подобным текстам важна научная концепция книги Щеголева «Очерки истории отреченной литературы. Сказание Афродитиана» (СПб., 1900) — студенческой работы, изданной по рекомендации академика А. Н. Веселовского. Щеголев модернизировал истолкование значения и внеэстетической функции апокрифов. Фактически он проводил скрытые параллели между прошлым и настоящим, как бы сопоставляя древнюю и новую запрещенные литературы. Практический революционный опыт Ремизова повлек за собой не только «разочарование» в телеологизме, абсолютизации экономического и социального факторов развития общества, в историческом оптимизме марксизма, но и поиск новых философских ориентиров. Еще в Пензе он «открыл» для себя европейскую «новую драму», творчество французских, польских и русских символистов, философию Ф. Ницше. Известно, что в устьсысольской колонии ссыльных Ремизов имел прозвище «Декадент». Но у писателей и философов нового времени он не нашел приемлемого для себя решения проблемы теодицеи, объяснения причин существования Зла, безмерных человеческих страданий. Свои ответы на эти вопросы давали отреченные книги. Через Щеголева Ремизов узнал об исследовании А. Н. Веселовского «Разыскания в области русского духовного стиха» (СПб., 1880–1891). Начинающий писатель обнаружил в исследовании Веселовского изложение целого комплекса народных космогонических, антропогонических, эсхатологических, фаталистических и прочих идей, лежащих в основе ряда еретических учений, в частности, ереси богомилов, чьи представления во многом восходили к воззрениям гностиков. Воздействие этого научного труда на развитие философских, религиозных и эстетических воззрений Ремизова было настолько серьезным, что в каких-то отдельных областях сохранилось до конца его творческого пути. Начиная с вологодского периода и кончая временем после второй мировой войны, исследование Веселовского стало для писателя неисчерпаемым источником литературных сюжетов.

В Вологде Ремизов создал первую редакцию романа «Пруд» (1902–1903). Это был опыт эстетической аккумуляции онтологических и гносеологических представлений, сюжетов и образов апокрифической литературы. Уже в первом крупном произведении Ремизова проявилась характерная черта его творческого метода: для писателя герои и факты из собственной «реальной» жизни были художественными составляющими текста, равнозначными «чужим» (вымышленным или заимствованным) героям и сюжетам. По сути, «Пруд» стал одним из первых русских экзистенциальных романов. Каждый из персонажей был частью авторского «я» — единственного самодостаточного и все заполняющего героя романа. На первый взгляд, сюжет «Пруда» основан на перипетиях судьбы Николая Финогенова, и внешность, и биография которого во многом совпадали с авторскими. На деле сюжет романа — внефабульный, это — история изменения авторского самосознания. В связи с этим движение сюжета понятно только в контексте развития мировосприятия Ремизова, происходящего симультанно процессу работы над произведением. И здесь существенную роль играло усвоение автором (ссыльным революционером) космогонических, антропогонических и эсхатологических представлений, сохраненных в апокрифической литературе. Такого рода литература стала базой для формирования идейной концепции произведения и непосредственным источником его отдельных сюжетных мотивов. Моделируя макрокосм романа, Ремизов опирался на апокрифические легенды о начале и конце мира. Само название романа («Пруд») возникло на основе контаминации мифа (пересказанной Веселовским космогонической легенды «О Тивериадском море») и бытовой реалии (того самого Найденовского пруда, на берегу которого прошло детство писателя). Подобный художественный принцип был основополагающим для всего произведения. Авторский метод заключался в последовательной трансформации объекта художественного творчества: от реалии к символу, от символа к мифу.

Творчески аккумулируя представления, заимствованные из различных источников, Ремизов создал свой авторский миф. Его выражением стал ремизовский эсхатологический апокриф о Втором Пришествии и конечных судьбах мира сего. Этот апокриф органично проистекал из переосмысления автором эсхатологического оптимизма марксизма (центральная проблема, над которой он раздумывал в вологодской ссылке). Увидев воочию революционеров и их дела, Николай Финогенов убеждался в умозрительности их учений. В романе это показано посредством приема символического параллелизма: ложность телеологической веры революционеров в их способность насильственным путем преобразить мир раскрывалась через ремизовский миф о невоскресшем Христе. В контексте последовательно проведенной в романе зеркальной оборачиваемости идей апокрифических сказаний дальнейшим развитием ремизовского эсхатологического мифа была подмена Христа вечным соперником и «братом» Бога — Сатанаилом. Сюжетная кульминация произведения — попытка насильственным методом преобразить мир — дана Ремизовым через систему символических соответствий. Высшая ступень символического обобщения — совершенное Николаем убийство дяди «Антихриста» (отдаленным прототипом этого героя был Н. А. Найденов) с предварительным показом ему фотографии пруда. Это — зашифрованное в «реалеподобных» образах сакральное действо — попытка свержения Антихриста. Фотография пруда — эмблематический символ мира, с момента своего появления из водной стихии находящегося под властью Сатанаила и его детища — Антихриста. Николай ассоциировал себя с Мессией, но в системе символических соответствий он оказывался лишь ложным претендентом на роль Христа. Это подтверждалось характерным «художественным жестом» — формой гибели героя. Он выбрасывался из окна — т. е. низвергался вниз, в бездну вНевоскресения. Преображения мира не происходило, поскольку ему не предшествовало Воскресение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: