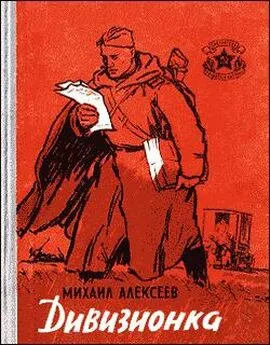

Михаил Алексеев - Мой Сталинград

- Название:Мой Сталинград

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- ISBN:5-86863-014-9, 978-5-86863-014-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алексеев - Мой Сталинград краткое содержание

«Когда я читал эту книгу, понимая, что это не роман, не беллетристика, а почти документальный текст, я все время думал: а может быть, Михаил Алексеев среди тысяч увиденных им в Сталинграде людей встретил и моего отца. Может, где-нибудь на полустанке, на перекрестках фронтовых дорог вдруг они на секунду встретились глазами. Может быть, события, описанные Алексеевым, теми же глазами видел и мой отец? Я читал "Мой Сталинград " глазами сына, потерявшего в Сталинграде отца, с надеждой, что на страницах книги я с ним хоть на миг, но столкнусь. Я не ведаю, где его могила. И поэтому, читая книгу, я загадочным образом отождествлял Михаила Алексеева со своим отцом. Отношусь к нему самому и к его книге по-сыновьи. Как к "литературному отцу ", хотя мы и пишем по-разному», - так говорит Александр Проханов о книге, которая стала одним из самых значительных явлений в литературе конца XX века.

В новом издании «Мой Сталинград» дополнен впервые публикуемыми письмами Михаила Алексеева 1942-1943 годов из осажденного Сталинграда.

Мой Сталинград - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как известно, не только пути Господни неисповедимы, но таковыми они нередко бывают и у нас, смертных.

Уговорил меня Андрей Дубицкий сделаться как бы внештатным корреспондентом «Советского богатыря», писать разные заметки о разных людях переднего края, поскольку и по старой, и по новой должности я большую часть времени был как раз там, на передовой, среди окопного люда. Народ там водился, обитал в немалом числе зело интересный – меня и самого, после встреч с таким народом, подмывало рассказать о нем. И Дубицкому – а я с ним познакомился уже поближе, он с какого-то времени сделался частым гостем блиндажа под яблоней – не составило большого труда уговорить меня о моем, так сказать, сотрудничестве с дивизионкой. С этого и началось. Несколько заметок уже появилось. Но я и не думал, что именно они сыграют со мною злую, как мне казалось, шутку, окажутся причиной того, что фронтовая моя жизнь сделает для меня резкий и неожиданный поворот, взяв совершенно иное направление. Случилось так, что через полгода после Сталинградской битвы в редакции «Советского богатыря» была введена новая должность – заместителя редактора. И начальник политотдела, не долго думая, решил заполнить эту новую штатную единицу мною, вспомнив, очевидно, о тех нескольких моих заметках в дивизионке времен Сталинграда. Было это уже под Белгородом, на Курской дуге, когда я, к вящей моей радости, вновь вернулся в свою стихию: стал заместителем командира артиллерийской батареи по политчасти. Пускай она была и не минометной, но минометы-то недаром назывались безоткатной артиллерией – родственные, стало быть, души. Мне, конечно, очень не хотелось уходить из батареи. К тому же я живо представил себе, что профессиональные журналисты не очень-то возрадуются моему пришествию, да еще в качестве их второго по значению руководителя. Уговаривая начподива полковника Денисова (был он, впрочем, уже гвардии полковником) не посылать меня в редакцию, я делал упор на том, что никогда ни одного дня не работал ни в одной газете. Так что, мол...

Но гвардии полковник не дал мне договорить, изрекши известную сентенцию: «Не боги горшки обжигают. Так что идите и приступайте к своим новым обязанностям».

Худо ли, хорошо ли, но писать заметки в газету я научился сравнительно быстро еще, как бы теперь сказали, в окопах Сталинграда, а теперь, ставши уже редакционным сотрудником, поставлял их «Советскому богатырю» в преизбытке. Михаил Шуренков, мой тезка и ответственный редактор, души во мне не чаял. Но иное дело Дубицкий с его ироническим характером. Не все его устраивало и в моих корреспонденциях: будучи ответственным секретарем, он безжалостно их кромсал и делал в них такие резекции, что от первоначального текста оставалась одна треть, а то и меньше. Сам же он, так же, как и его друзья Валя Тихвинский и сержант Могутов, продолжал писать и публиковать в газете свои стихи. И тут-то я и совершил роковую ошибку: напечатал одно свое стихотворение, правда, не под своим именем. Под стихотворением стояла подпись: «Мих. Зиш». Дубицкий тотчас же распознал, кто был истинным сочинителем. И сейчас же написал свое, очень уж похожее на крыловскую басню «Мартышка и Очки». Глумливое стихотворение начиналось так:

МихЗишка к старости грешить стихами стала,

А от людей она слыхала,

Что это грех не так большой руки.

Подумала плутовка, повздыхала,

Рифмишек плохоньких с полдюжины достала —

И ну тачать стихи!

Удар был смертельный, и Муза моя, поперхнувшись, умолкла. Умолкла навсегда, навеки. Тогда-то я ужасно обиделся. Но сейчас, спустя десятилетия, по трезвому размышлению, я очень благодарен Андрею: он первый понял, что своими стихами я не очень осчастливлю читающее человечество, и сказал мне об этом со свойственной ему прямотой и жестокостью. По-другому он не мог, мой товарищ по боевой страде, прошедший со мною по войне до самого ее окончания 9 мая 1945 года под Прагой. После войны мы хоть и не часто, но все-таки встречались. Он приезжал в Москву, останавливался у меня и... словом, «бойцы вспоминали минувшие дни». С вечера и до рассвета.

Теперь Андрей не приезжает. Лишь изредка получаю от него из родного для него Акмолинска и чужой Акмолы печальные письма. И развела нас с другом не война, а Беловежская пуща.

13

Более чем на полвека ускакал я вперед в моем невыдуманном романе. Вернусь, однако, назад: уж больно я шустер. Ведь мы еще в окопах Сталинграда, в истекающем нашей солдатской кровью страшном тысяча девятьсот сорок втором. Мы еще на Волге, по которой уже пошла шуга – это ничего хорошего не сулящее нам крошево льда. Паромы остановились. А ведь Заволжье питало нас скудными запасами «живой силы», то есть людьми, уместившимися для нас, окопников, в двух этих словах. Там, за широкой рекой, люди представляют собой действительно живую силу, но как долго останутся они ею, этой самой живой силой, переправившись сюда к нам, на берег правый? Да и много ли их уцелеет на самой переправе, когда немцы день-деньской и ночи напролет и бомбят и дубасят из всех калибров, сковырнув нас с высот и установив там свои пушки, – лупят по буксирам, катерам, барахтающимся средь ледяного месива и безмолвно уходящим в пучину вместе с людьми, с той именно живой силой, которую мы так ждем тут, на правом, связывая с нею возможность удержаться хотя бы еще несколько дней. Если для землепашца один погожий день год кормит, то для сталинградцев один день удержания прежних рубежей у последней – действительно последней – черты мог означать победу во всей войне (как оно и случилось) или поражение – тоже во всей войне, со всеми вытекающими из того и другого последствиями.

Но и левый берег, покамест еще весь наш от Каспийского моря до старой Твери, до Калинина, не ограничивался сотней, двумя сотнями бойцов, имеющих для нас скорее символическое значение, но и сам воевал в прямом, очень даже ощутимом смысле. За прибрежными лесными массивами, на самом берегу и на островах, были установлены по всей линии, куда вышли немцы, прямо против них, дальнобойные орудия, которые так же, как и артиллерия противника, не скупились на снаряды. «Боги войны» ожесточенно перебранивались через Волгу почти без передышки. «Катюши», которых изо дня в день у нас становилось все больше и больше, построившись где-то в районе СТАЛГРЭСа, в Бекетовке, давали залп за залпом по высотам, занятым неприятелем. Вели они свой огонь и ночью. Мы замирали в радостном страхе, когда над нами в сторону врага неслись эти огненные змеи, похожие на сатанинские хвосты. Мы, обитатели блиндажа под яблоней, в такие минуты выскакивали наружу и, задравши головы, провожали счастливыми, слезящимися от избытка чувств глазами карающие, сверкающие в ночи, смертельные для врага «гостинцы». Особенно мы ждали, когда подадут свой утробный голос, от которого наше убежище будет вздрагивать, осыпая нас землей, – заговорят новейшие гвардейские минометы, кои ни на что уж другое и не похожи. Эти обходились без машин, на которых монтируются «рельсы» «катюш». Где-то под вечер к пологой неглубокой балке подъехало несколько тяжелых вездеходов – «студебеккеров», с них сгружались метровой длины и полуметровой ширины ящики с продольными отверстиями, в которые были помещены некие штуки, похожие на гигантских размеров головастиков. Ящики под определенным углом устанавливались в балке в один длинный ряд, к нижней их части, там, где выглядывали оперения стабилизаторов, подводился электрический провод. И все. Все готово к открытию огня. «Студебеккеры», сделав свое дело, почти неслышно удалялись. Они тут больше не нужны. Оставалось возле изготовившихся к прыжку чугунных этих зверей два-три человека. Особенно любознательный и словоохотливый наш друг Николай Соколов, да и я тоже, пытались завести с незнакомыми ребятами знакомство (они уже были в белых, как снег, новеньких полушубках), но «ребята» эти оказались не из разговорчивых, а были непроницаемо молчаливы и строги. Хорошо еще, что не посылали нас к известной матери. Впрочем, когда я в нетерпеливом желании породниться с ними дал им знать, что тоже минометчик, один из них, может быть, даже старший (под полушубком знаков различия не увидишь) посмотрел на меня, вернее даже не посмотрел, а бросил лишь беглый взгляд, как мне показалось, с интересом. Но не больше того.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Алексеев - Стилет для «Тайфуна» [litres]](/books/1058334/mihail-alekseev-stilet-dlya-tajfuna-litres.webp)