Жюль Жанен - Мертвый осел и гильотинированная женщина

- Название:Мертвый осел и гильотинированная женщина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ладомир, Наука

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-86218-227-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жюль Жанен - Мертвый осел и гильотинированная женщина краткое содержание

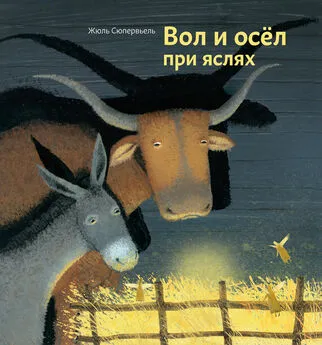

Сюжет романа «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829) французского писателя Жюля Жанена (1804—1874) составляет трагическая любовная история: юная героиня, которая впервые появляется на страницах книги невинной красавицей, весело скачущей на грациозном ослике по весенним лужайкам, постепенно развращается, опускается на городское дно, совершает преступление и умирает на гильотине; ее осел находит смерть на живодерне, а влюбленный герой, пережив тяжелую душевную драму, утрачивает все жизненные иллюзии.

Роман был необычайно популярен в России пушкинской поры. Публикуется в современном переводе.

Мертвый осел и гильотинированная женщина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вероятно, Пушкина привлекало в Жанене именно изображение современной жизни, «ужасное в обыденном», потому что ему нравились не только произведения самого автора «Мертвого осла…», но и сочинения других писателей, следовавших его эстетике, в том числе «Примадонна и подручный мясника» Бюра де Гюржи. Во второй половине 1831 года Пушкин писал Е. М. Хитрово: «Очень вам благодарен за „Мясника“. В этой вещи чувствуется подлинный талант — но „Барнав“… „Барнав“…» [101] Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 10. С. 75.

О пристрастии русского поэта к французской прозе эпохи романтизма (поэзию он по большей части не принимал) говорит и то обстоятельство, что Пушкин хранил в своей библиотеке несколько номеров петербургского «Ревю этранжер» с литографированными портретами Гюго, Дюма и Жанена (в т. VIII) [102] Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. С. 370.

.

Неостывшее впечатление от «Последнего дня…» и «Мертвого осла…» просвечивает и в помещенной в «Литературной газете» (№ 5 за 1830 г., без подписи) заметке Пушкина относительно предстоявшего выхода в свет «Заметок Самсона, парижского палача». Размышления Пушкина о «свирепом фигляре, игравшем свою однообразную роль» на помосте гильотины, который в «течение сорока лет жизни своей присутствовал при последних содроганиях стольких жертв и славных и неизвестных, и священных и ненавистных» [103] Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 6. С. 38.

, почти совпадают с мыслями героя-рассказчика из «Мертвого осла…» при посещении им дома палача (глава XXVII романа).

Первый роман Жанена вызвал в России такой интерес, что сразу же был предпринят перевод его на русский язык; в 1831 году «Мертвый осел…» в русском издании увидел свет.

«Северная пчела» (№ 158 за 1831 г.) в разделе «Библиография», среди книг, вышедших в мае текущего года, объявила (под № 25) о публикации в анонимном переводе анонимного французского романа:

«Мертвый осел и обезглавленная женщина», перевод с французского, 2 части. Москва, в Университетской типографии, 1831; ч. I, 158 стр., ч. II, 179 стр. Цена 8 рублей. (Цензурное разрешение от декабря 22 дня 1830 г.) [104] Цитаты из русских журналов начала XIX века здесь и далее (кроме особо оговоренных случаев) даются по оригинальным изданиям этих журналов с библиографическими ссылками в тексте статьи.

.

Это издание, ознакомившее с романом более широкие читательские круги, послужило сигналом к бурной полемике в русской критике и вокруг самого «Мертвого осла…», воспринятого как манифест «неистового» романтизма, и вокруг всего литературного направления, которое он представлял.

Споры о романтизме велись в России и до того. Во второй половине 1820-х годов увлечение «сатанинским» байронизмом стало уступать место влиянию немецкой философии, особенно Шеллинга, и возвеличиванию немецких романтиков; причем романтиками, наряду с братьями Шлегелями, Тиком и позднее Гофманом, почитались Гете и Шиллер. Немецкая литература как образец нравственного искусства противопоставлялась французской романтической школе, в которой усматривались разрушительные тенденции. Иные критики, как Н. Надеждин, с недоверием относились к романтизму как таковому. Другие, как Н. Полевой, сочувствовали романтическому направлению.

В 1830 году либеральный «Московский телеграф» Полевого (№ 10) напечатал большую статью в защиту романтизма за подписью «Н. П.» (Николай Полевой?) в связи с опубликованной латинской диссертацией Н. Надеждина «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (1830). Возражая Надеждину, считавшему романтизм, как и классицизм, архаичными формами искусства, автор статьи возмущается тем, что для Надеждина романтические произведения — это «нелепейшие и бессмысленные бредни, кои взрослым стыдно и слушать», и он сокрушается о том, что «целые народы на Романтизме с ума сошли». По словам автора статьи, «затеи поетических мятежников наших времен» потому отвергаются Надеждиным, что ему «Романтизм новейший представляется исчадием безбожия и революции».

Как следует из статьи в «Московском телеграфе», современники отдавали себе отчет в том, что начавшаяся на рубеже 1830-х годов эстетическая полемика имела политическую подоплеку. Действительно, литературные воззрения Надеждина (сохраненные им и в дальнейшем, как видно по его «Путевым заметкам», помещенным в «Телескопе» в 1836 г.) были близки к официальной оценке современной французской романтической литературы.

Еще в 1828 году реакционный цензурный устав 1826 года, принятый после восстания декабристов, был, по требованию царя и при участии шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа, дополнен двумя статьями, на основании которых Третьему отделению целиком передавалась цензура театральных пьес, газет, журналов и альманахов, а также вводилась цензура иностранных статей и книг. В марте 1831 года министр народного просвещения Ливен подал царю секретную записку об ответственности переводчиков иностранных книг и статей [105] Лемке М. Николаевские жандармы и литература. СПб., 1908. С. 80.

. А вступивший в должность в 1832 году новый министр народного просвещения Уваров (в циркуляре от 27 июня того же года) призвал к борьбе «против этого рода сочинений, которые по господствующему в них духу и по ложным нравственным понятиям большей части новейших французских романистов не могут доставлять полезного общественного чтения. Содержа в себе предпочтительно изображение слабой стороны человеческой натуры, нравственного безобразия, необузданности страстей, пороков и преступлений, эти романы не иначе должны действовать на читателя, как ко вреду морального чувства и религиозных познаний» [106] Цит. по кн.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. С. 403.

.

В соответствии с такой установкой была в 1831 году закрыта «Литературная газета» Дельвига за перепечатку четырех строк французского поэта Казимира Делавиня, в которых цензура усмотрела прославление Июльской революции 1830 года. А в 1834 году был запрещен, по настоянию Уварова, «Московский телеграф» Полевого; в докладе царю (от 21 марта 1834 г.) Уваров доносил: «Весьма многое, что появляется в злонамеренных французских журналах, „Телеграф“ старается передавать русским читателям с похвалою» [107] Лемке М. Цит. изд. С. 80.

.

Однако, несмотря на цензурные ограничения, романы и повести французских писателей в 1830—1840-е годы привлекали читательский интерес, постоянно печатались в русских журналах, ими занималась русская критика, нередко давая им полярно противоположную оценку. Это ясно показывает журнальная полемика вокруг «Мертвого осла…» Жюля Жанена.

Еще до публикации русского перевода этого романа на творческий дебют Жанена откликнулась «Литературная газета». В томе II, № 60 за 1830 год она поместила рецензию (предположительно Дельвига) на только что появившийся в Париже второй роман Жанена «Исповедь», отдельные главы из которого были затем напечатаны в следующих номерах той же газеты (№ 61 и № 62). В рецензии сочувственно цитировалось авторское предисловие к «Исповеди» и довольно подробно излагалось содержание этого произведения. «Главнейшее искусство Сочинителя, — писал рецензент, — еще сильнее обличающееся в первом его романе „L’âne mort“ [108] «Мертвый осел» ( фр. ).

, состоит в равнодушном рассказе о событиях самых ужасных, в холодном описании предметов, возмущающих душу». И за это рецензент критикует автора, ибо, по его суждению, задача писателя «давать возвышенное направление своему веку, а не увлекаться его странностями и пороками». Правда, он тут же признает художественную значительность обоих французских произведений: «Мы должны отдать полную справедливость Автору, что он умеет живо схватить черты едва заметные, ощущения самые легкие и передать их верно, хотя и хладнокровно, вместе с теми, кои по свойству своему гораздо глубже и сильнее и которые резко означаются под пером его». В «Мертвом осле…» и «Исповеди» критик «Литературной газеты» уловил характерные черты романтического мироощущения: автор этих романов, пишет он, «кажется… хотел выразить дух современного поколения, прошедшего через все крайности, изведавшего все ужасы, охладевшего ко всему и на все взирающего с бесстрастием фаталиста мусульманского».

Интервал:

Закладка: