Вильгельм Оствальд - Искусство цвета. Цветоведение: теория цветового пространства

- Название:Искусство цвета. Цветоведение: теория цветового пространства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-118161-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Оствальд - Искусство цвета. Цветоведение: теория цветового пространства краткое содержание

Искусство цвета. Цветоведение: теория цветового пространства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Применительно к глазу, оба эти свойства хорошо известны. Первое обусловливает порог, благодаря которому раздражения или изменения раздражений должны перешагнуть определенные малые, но конечные величины, чтобы быть воспринятыми.

Второе обусловливает так называемое световое последействие, сказывающееся в последовательных образах и т. п. Этим объясняется знакомое всем явление слития в сплошную световую ленту изображений движущегося раскаленного угля, также как и возникновение слагательных (аддитивных) смесей на вращающемся диске для смешения цветов.

Факты чувствительности и косности хорошо нам знакомы и использованы всевозможными научными и техническими приборами. При устройстве всякого измерительного или определительного аппарата мы стремимся к тому, чтоб он обладал высокой чувствительностью и минимальной косностью (инерцией), так как только при этих условиях он наилучшим образом будет соответствовать своему назначению.

Абсолютная чувствительность имеет при этом меньшее значение, чем относительная, т. е. рассчитанная на данную предельную величину измерения. В настоящее время изготовляют такие микровесы, которые дают возможность взвешивать 0,000001 грамма; но они не переносят нагрузки более одного грамма. Изготовляют также весы с нагрузкой до одного килограмма с точностью до 0,001 грамма. Первые весы имеют в тысячу раз большую абсолютную чувствительность, чем вторые, зато относительная чувствительность у обоих весов одинаковая и равняется одной миллионной. С точки зрения механики, те и другие весы равноценны. Они отличаются друг от друга только областью измерения. То же наблюдается и в наших воспринимающих аппаратах. Они приноровлены к своей «нагрузке», которую получают при нормальных условиях и обладают соответствующей чувствительностью. В тех случаях, когда «нагрузка» очень резко меняется, где технику понадобились бы, следовательно, все новые и новые весы, в организме человека имеются дополнительные приспособления, при помощи которых чувствительность и приноравливается к соответствующей нагрузке.

Наилучшим образом приспособлен в этом отношении глаз. Солнечный свет значительно изменяется и в течение дня, и по временам года, а для первобытного человека способность видеть и ночью, при свете луны и звезд, очень часто являлась прямой жизненной необходимостью. Сообразно с этим, глаз и имеет целый ряд приспособлений для того, чтобы сделать свою чувствительность достаточной при любом свете, отсюда вытекла и общая закономерность, которой подчиняются его ощущения.

Таких приспособляющих механизмов имеется два. Как всем известно, устройство глаза подобно камере фотографического аппарата. Он содержит линзу, которая дает возможность изображению из внешнего мира попасть на чувствительную к свету сетчатую оболочку глаза. Как фотограф, сообразуясь с окружающим светом, расширяет или суживает диафрагму у объектива своего аппарата, так самопроизвольная диафрагма глаза – так называемая радужная оболочка глаза, Iris – становится шире или уже в зависимости от ослабления, или усиления света.

Кроме этого механико-оптического приспособления, существует еще и химико-физическое, с еще более широкими пределами действия. Каждый знает, что войдя в полутемную комнату после яркого солнечного освещения, он в первый момент ничего не увидит. И наоборот, при переходе из темноты в ярко освещенное пространство мы чувствуем себя вначале ослепленными и плохо видим. Но вскоре глаз в обоих случаях приспособляется, и мы начинаем хорошо видеть.

Это основано на том, что глаз, отдохнувший в темноте, раздражается скорее и меньшим количеством света, чем тот глаз, который находился в ярко освещенной среде. Легко себе представить химическую картину происходящего, если мы допустим, что благодаря воздействию света на сетчатую оболочку глаза возникает такой химический процесс, продукты которого только медленно устраняются посредством диффузии и кровообращения. Если благодаря сильному свету образуется большое количество продуктов химического распада, которые не могут быть так быстро унесены кровообращением, то, следуя законам химической динамики, дальнейший процесс претерпевает торможение. Отсюда следует, что одинаковое количество света вызывает уже меньшее химическое разложение или, другими словами, будет действовать как более слабое раздражение. Наоборот, при слабом свете происходит меньшее химическое разложение веществ и продукты разложения могут полностью уноситься, почему и достаточно здесь бывает уже небольшого количества света, чтобы вызвать нужную реакцию. Так же влияет и уменьшение концентрации исходных не разложившихся еще веществ под влиянием сильного света или увеличения при слабом действии света, при одинаково быстром их восстановлении путей обмена веществ.

Эти явления называются адаптацией.

В идеальном, предельном случае чувствительность устанавливается пропорциональной тому, насколько орган затронут и отражает некоторую постоянную долю раздражения, которое действует на соответствующий орган. К этому состоянию приближаются не только различные органы чувств человека и других живых существ, но и другие, области психической жизни человека базируются на этом же основном законе, гласящем, что данное наличное состояние есть мера замечаемости его изменений: чувствительность пропорциональна функционированию. Этот закон, основной для всей нашей душевной жизни, был впервые высказан Э. Г. Вебером в 1851 г. и потом разработан Г. Т. Фехнером в 1858 г. Для науки о цветах он является основоположным во многих отношениях. Наука о цветах представляет собой также и тот первый случай, где этот закон нашел свое практическое применение (при установлении норм).

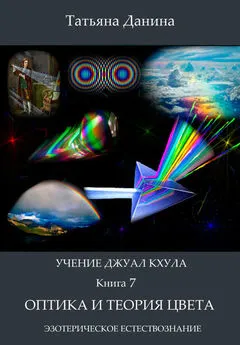

Формулировки закона Фехнера.Во втором томе своей книги: «Элементы психофизики» Фехнер вырабатывает различные формулы для выражения своего закона. Самая общая форма, это диференциальное уравнение, выражающее зависимость между изменением раздражения dr и изменением чувствительности de. Прирост раздражения должен увеличиваться или уменьшаться в зависимости от силы уже существующего раздражения для того, чтобы ощущение получило соответствующий прирост; это выразится в следующей формуле:

Это уравнение представляет собой, между прочим, уже изложенные нами соотношения адаптации. При сильном общем освещении, например, при солнечном свете, r нашего уравнения велико. Для того чтобы получить определенное значение для de, т. е. чтобы достичь ощущения едва заметного увеличения светлоты, оказывается необходимым соответственно увеличить и величину dr, т. е. прирост количества света. Наоборот, в полутемной комнате r очень мало; поэтому уже малого количества света достаточно, чтобы вызвать заметное усиление ощущения. Величина k зависит только от природы раздражения и от индивидуальных особенностей воспринимающего субъекта; вообще же она остается постоянной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Никки Бойд - Мой безупречный дом [Искусство организации пространства и создания стильного интерьера]](/books/1056128/nikki-bojd-moj-bezuprechnyj-dom-iskusstvo-organiza.webp)