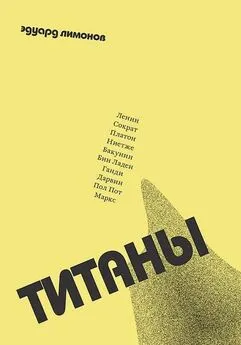

Эдуард Лимонов - Философия подвига

- Название:Философия подвига

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Издательство «Питер»

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4461-1265-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Лимонов - Философия подвига краткое содержание

Я сообщил этому собранию радикалов смысл, увидел у них общие черты и выделил из человечества таким образом особый и редкий тип «человека подвига».

Человек подвига совершает свой подвиг не ради человечества, как принято благообразно предполагать и учить в средних школах, а просто потому, что его энергетика заставляет его делать это. Без цели, но такие люди всегда умудрялись сбивать с толку человечество. Этим они и интересны.

Эдуард Лимонов.

Философия подвига - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Слово “бабник” было тогда для неё самым страшным ругательством».

Из письма матери:

«Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся, не мучь себя из-за меня, побереги себя ради всех окружающих тебя и ради меня также. Я о своей участи нисколько на горюю, совершенно спокойно встречаю её, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них я была не в состоянии; поэтому со спокойной совестью ожидаю всё, предстоящее мне».

Лев Тихомиров: «Самолюбивая, властная, с резко выраженной женской натурой, Софья Львовна всей душой полюбила Желябова и даже стала его рабой и находилась в полном порабощении».

Андрей Желябов был красавец, вместе их и повесили. Гриневицкий погиб в день цареубийства, Геся Гельфман беременная, согласно закону Российской Империи казнь отложили. Она, впрочем, умерла в тюрьме после неудачных родов.

В советских комментариях к подвигам революционеров были хвалебные ноты. В наше время, когда власть и в том числе преимущественное право оценки принадлежит буржуазии, подвиги революционеров отрицаются, а если не отрицаются, то комментируются «он не знал», «она не понимала».

На самом деле подвиг возвышается среди в противном случае болотистой жизни тем, что это исключительный случай самоотрицающего поведения во имя самого подвига.

Царь убит, Софья Перовская спокойна, ибо цель достигнута. Она ищет глазами своего гражданского мужа и любовника Андрея Желябова. Несколько раз даже улыбается ему. И это на эшафоте. Ведь цель достигнута. Теперь можно послать и несколько улыбок уходящей жизни.

«Да, смерть! Явная, шикарная, разыскиваемая, в противовес низенькой истоптанной жизни, вот в чем основа подвига. Демонстративное отрицание жизни, вызывающее благоговейное почтение».

Софья Львовна, конечно же, ангел смерти. Спокойный и величественный.

Известно, что, перейдя на другую сторону Екатерининского канала, она подала знак друзьям-заговорщикам: «Едет!» — махнула белым платком. И Рысаков бросил бомбу под колёса царской кареты.

Присутствовавшие на казни пятерых народовольцев рассказывали, что Софья Перовская за какой-то момент до того, как была повешена, сумела махнуть с эшафота белым платком.

Как? Руки, что, у них не были связаны?

Утверждают, что махнула. Если так — она понимала толк в символических деталях, эта необыкновенная Софья.

Петербуржцы верят также, что 1 марта каждого года на Екатерининском канале можно увидеть призрак женщины, машущей белым платком.

Вероятно, городская легенда, но, может быть, и правда.

В подвиге Царь на самом деле — средство достижения бессмертия.

Ещё вот какая мысль. Другая девочка из той же среды — Лу Саломе, тоже дочь генерала, семья жила в здании Генерального штаба на Дворцовой, в 1882 году, через год после убийства Александра II, Луиза Саломе знакомится в Риме с профессором Ницше.

Демон

Вот кусок из справки, составленной для III Отделения знакомым Нечаева:

Пуцыкович пишет, что у Нечаева «на столе лежало по нескольку раскрытых и заложенных книг», «много времени он жертвовал изучению разных ремёсел: портняжного, сапожного, переплётного и столярного…»

А вот о его характере:

«Как товарищ он был, с одной стороны, хороший товарищ: честный, правдивый, охотно делящийся всем материальным с другими, но, с другой стороны, был несносный, много спрашивающий и ничего о себе не говорящий, всё толкующий в другую сторону, чересчур жестокий в обращении с другими, пренебрегающий приличиями, способный иногда на цинические выходки. Но что всего более было в нем отталкивающего, это его крайний деспотизм относительно образа мыслей. Он мог мириться с тем, что его знакомые имеют понятия, убеждения не такие, как он смотрит на вещи, и действуют не так, как он смотрит и действует. Но он не пренебрегал этими людьми, нет, он, напротив, с непонятною настойчивостью преследовал их, навязывая им своё. Нередко при этом приходилось страдать его личности, но он, кажется, обращал мало на это внимания. И вообще личностью своею он, повидимому, нисколько не дорожил, с нуждою очень легко мирился, никогда не заявлял неудовольствия на своё положение и часто даже говорил: “Мы и так заедаем чужой хлеб”. А когда ему возражали против этого, он обыкновенно ставил вопрос такой: “без нашего ученья те, которых не учим, будут жить так же, как и теперь живут, а мы без них как станем жить?” А в спорах — он засыпал противника фактами, впрочем, часто и неправдоподобными. Да и вообще спорить с ним было трудно: он был хороший диалектик. Эта-то черта и помогала ему много говорить, но ни в чём не высказываться, ставить положения, но не делать выводов, водить других вокруг пропасти, но не показывая её им. Такому своему искусству он и обязан был тем, что от него не все сторонились. Скрытность его простиралась до того, что едва ли кто из самых близких его знакомых мог сказать, откуда он родом, где учился, где был прежде и как попал на то место, которое занимал. Но наоборот: вся жизнь, вся родословная его знакомых были ему известны, — этим, отчасти, он тоже держал около себя».

А вот Нечаев пишет в одном из его писем:

«Время фразы кончилось — наступает время дела; нечего ждать почина авторитетных умников; на них надежда плоха. Скоро — кризис в России, гораздо сильнее того, что был при объявлении воли обманутому царём народу; или опять наши умники, красноречиво глаголющие и пишущие, остановятся на словах и не бросятся возглавить народные толпы; или опять мужицкая кровь польётся даром и безобразные, неорганизованные, многочисленные массы будут усмирены картечью?»

А вот уже из «Катехизиса революционера»:

§ 25. «…сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против гилдейского мира и против кулака-мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России».

§ 14. «С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционеры должны проникнуть всюду, во все высшия и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократский, военный, в литературу, в третье отделение и даже в Зимний дворец».

§ 15. «Всё это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория — неотлагаемо осуждённых на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осуждённых по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так, чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: