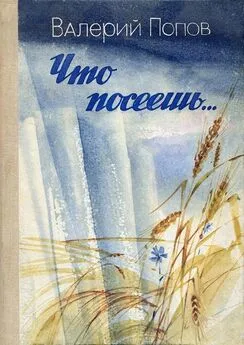

Валерий Попов - Что посеешь...

- Название:Что посеешь...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ленинградское отделение издательства «Детская литература»

- Год:1986

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Попов - Что посеешь... краткое содержание

П 58

Для младшего школьного возраста

Попов В. Г.

Что посеешь...: Повесть / Вступит. ст. Г. Антоновой;

Рис. А. Андреева. — Л.: Дет. лит., 1985. — 141 с., ил.

Сколько загадок хранит в себе древняя наука о хлебопашестве! Этой чрезвычайно интересной теме посвящена новая повесть В. Попова. О научных открытиях, о яркой, незаурядной судьбе учёного — героя повести рассказывает книга.

© Издательство «Детская литература», 1986 г.

Что посеешь... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так вот, оказывается, когда познакомилась Милица Николаевна с дедом: тогда не было меня и даже далеко было до начала Отечественной войны. Так давно это было, что, наверно, только астроном из Пулковской обсерватории может себе представить это.

— Так вот вы когда познакомились с Милицей Николаевной! — сказал я.

— Да, поселились мы в этом доме, и там жила девушка, очень серьёзная, энергичная. Сначала она свысока на нас смотрела: вот, мол, прислали каких-то балбесов! — и только потом, когда началась уже работа, мы подружились.

— Ну и какая там работа была? Интересная?

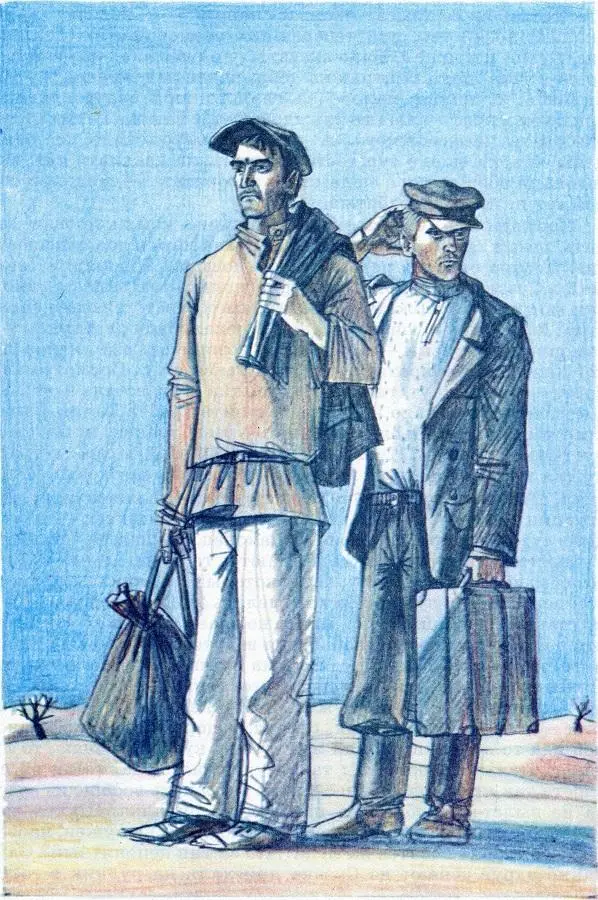

— Да, честно говоря, не очень! — сморщился дед. — К научной работе, к которой я уже стремился тогда, эти годы вроде никакого отношения не имеют... но, впрочем, говорят, напрасно прожитых лет не бывает. Многое и за те годы я прожил, понял, почувствовал. Главное, молодой я был тогда — и тут вдруг оказаться в местности совершенно незнакомой, попасть в жизнь, ничем не напоминающую ту, к которой ты привык. Помнишь, в детстве я ездил в Среднюю Азию, в голодные годы, но тогда я мало что ещё соображал, а тут сознательная уже жизнь началась, и не только жизнь, а работа: с этими загадочными людьми, которые окружали меня и даже по-русски не понимали, надо было каких-то результатов добиваться, успехов! А они даже и не понимали порой, чего ты хочешь от них. Представляешь: седой старец, в халате, в чалме, всю жизнь прожил по своим твёрдым законам — и тут вдруг какой-то юнец к нему пристаёт и заставляет что-то делать не так, как тот привык, а совсем наоборот! Да, нелегко было. Но характер, я думаю, я именно тогда выработал. Умение добиваться того, что надо тебе, — при любых обстоятельствах, при полной вроде бы невозможности добиться того, что требуется.

Должность у меня такая там была: агроном-плановик. Надо было обмерять земли в разных хозяйствах — сколько где гектаров сенокоса, сколько пашни — и подсчитывать, сколько хозяйство, при теперешних возможностях, должно сдать сена и урожая. Надо сказать, что работа очень ответственная: все люди смотрят на тебя, какое задание ты им напишешь: слишком мало — за глупого тебя будут считать, слишком много — людям тяжело будет, с них же потом будут требовать невозможного. А решать быстро надо, за один день, — а ты ещё, в сущности, мальчишка двадцати лет, нет ни опыта обращения с людьми, ни авторитета — приходилось всё это на ходу вырабатывать.

Приходилось, естественно, в дальние командировки ездить, и каждая командировка там была как целое путешествие. Помню одну из первых своих поездок. Говорят: «Поезжай в Сузакский район, посмотри, сколько там земель, какой они могут дать урожай, и дай им там соответствующее задание». Всё! А как я, юнец в рваных брюках, буду разбираться с тамошними людьми — это уж, как говорится, моё личное дело! Даже как добираться туда и то неизвестно. Посмотрел по карте: поезда идут только до станции Туркестан, а от неё к посёлку Сузак надо как-то перевалить хребет Каратау и за хребтом ещё двигаться порядочно — сам Сузак стоит на краю пустыни Муюнкум. Ну, взял я нехитрый свой багаж: тетрадку для записей, счётную линейку и тонюсенькое одеяло. И поехал. Поезда тогда, в начале тридцатых, плохо ходили. До станции Туркестан — по карте это совсем недалеко — почти двое суток добирался. Доехал наконец, вышел на станции Туркестан. На горизонте поднимаются горы, до самых туч — тот самый хребет Каратау, через который мне каким-то способом перебраться нужно. Но как сделать это, неизвестно. Хожу по станции, спрашиваю — никто не знает. Разузнал наконец, что в горах свинцовые разработки ведутся, работает днёвник и на следующий день с рудника на станцию машина придёт. Пришла машина, стал я шофёра уговаривать взять меня. Тот не соглашается. Зачем я нужен ему? У него своих грузов хватает — машина маленькая, старая, а дорога трудная. Наконец как-то всё-таки уломал я его, сел в кузов. Не знаю, то ли действительно дорога там такая ужасная была, то ли он со злости так меня тряс, — несколько раз я чуть вообще из кузова не вылетел! Добрались наконец до рудника. Шахта, несколько домиков. И никому абсолютно я там не нужен, наоборот, все злобно косятся на меня: что за тип непонятный? Случайно вдруг узнаю: из Сузака приехали на рудник в гости к родственникам казахи на лошадях. Надо, думаю, уговорить их взять меня с собой. Но как уговорить? Пошёл к ним. Стоят мрачные, в малахаях, в рваных халатах. Я объясняю им: «Надо мне ехать!» Они даже и не смотрят. Наконец один из них молча кивнул на свободную лошадь, я обрадовался, взгромоздился на неё. Страшное это было путешествие: через перевалы, ущелья, по самому краю тёмных пропастей. Спустились с гор, оказались в пустыне. В песке ядовитые фаланги шевелятся, каракурты ползают.

Въехали наконец в аул. Сады, арыки, вода. Я прямо с лошади свалился на центральной площади аула, возле водоёма. Лежу и чувствую: ни рукой, ни ногой не могу пошевелить. А мне надо в Сузак добираться, в районный центр. Пошёл к местному председателю: как добраться в Сузак? Тот говорит (по-русски немножко понимал): «Не знаю! Мы в Сузак редко ездим. Говорят, к кому-то тут приехали родственники из Сузака — попробуй с ними договорись». Я стал метаться по дворам, выяснять, к кому родственники из Сузака приехали. Наконец в одном дворе увидел подводы. «Да, — там вроде соглашаются, — завтра поедем!» Завтра рано утром пришёл я в этот двор, сел на одну из подвод, поехали. А вся подвода — это колёса и две доски положено вдоль. И на этих досках сидишь — ни прилечь, ни облокотиться. И главное, я понятия не имел, сколько дней до Сузака ехать. Оказалось, четыре дня! Ну, днём ещё ничего, а ночью в пустыне — холод! А у меня из вещей — толстовка (так тогда рубашка называлась, с тесёмочкой возле горла) и тоненькое одеяльце. Казахи завернутся в кошмы и спят, а я наброшу на плечи одеяльце и целую ночь прыгаю вокруг подвод. Наконец на четвёртый день вечером приехали в Сузак. Поселили меня в школе — и помню, каким блаженством мне показался сон в пустой комнате, на полу, на подстеленном тонком одеяльце! Утром встал — сразу взялся за дело. Обошёл с местным начальством поля, составил план по урожаю и сенокосу. Всё нормально, — но как вспомню обратный путь, сразу сердце в пятки уходит. Снова придумываю себе какое-нибудь дело, по которому ещё на день надо задержаться.

Наконец окончательно все дела сделаны, пора ехать. Спрашиваю у местного начальства насчёт транспорта. Мне говорят: «Послезавтра на станцию Туркестан пойдёт караван верблюдов — ранним утром приходи на центральную площадь». Пришёл я в назначенный срок на площадь, гляжу, лежат верблюды в пыли, с невозмутимым видом жвачку жуют — нижняя челюсть медленно так двигается слева направо, справа налево, — а вокруг них страшный гвалт стоит — погрузка идёт! — какие-то споры, чуть ли не драка. Разыскал наконец в пыли начальника каравана. Так и так, говорю, надо ехать. «Билет бери!» — он так отрывисто мне говорит. «Билет?! — говорю. — На верблюда?» — «А ты на чём ехать хочешь?» Пошёл я — и действительно, разыскал такую зелёную будочку на краю площади, купил билет. Как сейчас помню: билет на верблюда, тридцать рублей!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)

![Валерий Попов - Все мы не красавцы [Повесть и рассказы]](/books/1082419/valerij-popov-vse-my-ne-krasavcy-povest-i-rasska.webp)

![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/1082431/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy.webp)