Шон Кэрролл - Вечность. В поисках окончательной теории времени

- Название:Вечность. В поисках окончательной теории времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru

- Год:101

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шон Кэрролл - Вечность. В поисках окончательной теории времени краткое содержание

Вечность. В поисках окончательной теории времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Больцман апеллирует к такой же точно логике. Он просит нас представить Вселенную, состоящую из некоторого набора частиц, движущихся сквозь абсолютное ньютоновское пространство – время, существующее на протяжении вечности. Чего в этом случае следует ожидать?

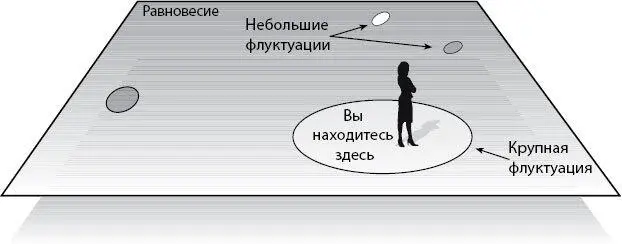

Тогда во Вселенной, которая в общем везде находится в тепловом равновесии, то есть мертва, то тут, то там должны существовать сравнительно небольшие области (назовем их единичными мирами), которые в течение довольно короткого времени по сравнению с вечностью значительно отклоняются от теплового равновесия, причем одинаково часты такие, в которых вероятность состояния [энтропия] увеличивается, и такие, в которых она уменьшается. Следовательно, для Вселенной оба направления времени неразличимы, так же как в пространстве не существует верха и низа. Но так же, как в определенной точке земной поверхности направление к центру Земли является направлением «вниз», живое существо, находящееся в определенной эпохе такого мира, будет определять направление времени как направление от менее вероятных состояний к более вероятным (первые будут называться «прошлым», вторые – «будущим»), и в соответствии с таким определением для него эта небольшая, изолированная от Вселенной область «сначала» всегда находится в маловероятном состоянии. [185]

Это весьма примечательный абзац, и после небольшой корректировки лексикона он абсолютно органично смотрелся бы в любом современном космологическом обсуждении. Больцман полагал, что Вселенная (или, если хотите, Мультиленная), по сути, представляет собой бесконечный контейнер с газом. Большая часть газа равномерно распределена по этому бескрайнему пространству и имеет постоянную температуру, то есть пребывает в тепловом равновесии. Проблема в том, что жить при тепловом равновесии мы не способны – это «мертвое» состояние, как без обиняков выразился Больцман. Но время от времени в этом бескрайнем контейнере возникают случайные флуктуации, и в конце концов одна из них создает нечто похожее на Вселенную, которую мы наблюдаем вокруг себя. (Больцман называет ее «наша галактика», что в то время считалось синонимом «наблюдаемой Вселенной».) А поскольку мы можем существовать исключительно в подобных условиях – в случайных далеких от равновесия флуктуациях, то нет ничего удивительного в том, что мы обнаруживаем себя в одной из них.

И разумеется, в период флуктуации энтропия увеличивается лишь половину времени: вторую половину она уменьшается, переходя от равновесного значения к временному минимальному значению. Однако об «увеличении» или «уменьшении» энтропии можно говорить лишь по отношению к какой-то заранее выбранной временной координате, которая, как мы обсуждали в предыдущей главе, сама по себе не поддается непосредственному наблюдению.

Рис. 10.4.«Мультиленная» Больцмана. Большую часть пространства составляет множество частиц, находящихся в равновесии, но также можно заметить редкие локальные флуктуации к низкоэнтропийным состояниям (обратите внимание на то, что масштаб совершенно не соблюдается). Мы живем в период, последовавший за одной исключительно крупной флуктуацией

Как верно подмечает Больцман, важно лишь то, что текущая Вселенная находится в процессе перехода между низкоэнтропийным состоянием и состоянием теплового равновесия. И пока этот переход происходит, любое живое существо всегда будет считать направление в сторону более низкого значения энтропии «прошлым», а направление к высокой энтропии – «будущим».

Эта картина Вселенной довольно провокационна. Если смотреть крупномасштабно, то вещество практически всегда находится в состоянии крайне разреженного газа при определенной температуре. Но время от времени на протяжении миллиардов лет последовательности случайных событий складываются так, что в результате появляются области аномально низкой энтропии, которые затем возвращаются обратно к равновесию. Вы и я, и вся суетливая деятельность, которую мы наблюдаем вокруг, – это побочные явления, которым повезло оседлать волну энтропии, которая откатывается назад после случайного путешествия в чрезвычайно маловероятное состояние. [186]

Так как же выглядит типичная флуктуация в период движения энтропии вниз? Ответ очевиден: в точности как инвертированная во времени типичная эволюция по направлению от низкоэнтропийного состояния к высокоэнтропийному. Вся Вселенная – все это бескрайнее море невероятно разреженного газа – не превратится внезапно, за считанные минуты, в высокоплотное состояние, соответствующее Большому взрыву. То тут, то там, растянутые во времени на миллиарды лет, будут возникать последовательности маловероятных событий, каждое из которых способно сделать энтропию лишь незначительно меньше. Звезды и галактики могут распадаться, омлеты – превращаться в яйца, предметы, находящиеся в равновесии, – спонтанно демонстрировать значительные перепады температуры. Все эти события абсолютно независимы, каждое из них по отдельности маловероятно, а все вместе они составляют фантастически маловероятную комбинацию. Но если вы на самом деле способны потратить вечность на ожидание, то убедитесь, что даже самые невероятные вещи в конце концов случаются.

Отклонение в древние времена

В действительности Больцман не был первым, кто озвучивал подобные мысли. Не менее Больцмана пониманием мира в терминах атомов были озабочены его предки в античной Греции и Риме. Самым знаменитым последователем теории атомизма считается Демокрит (около 400 года до н. э.), но впервые предложил эту идею, вероятно, его учитель Левкипп. Оба они были материалистами, пытающимися объяснять мир в терминах объектов, подчиняющихся правилам, а не с точки зрения следования некоей глубинной «цели». В частности, они с интересом откликнулись на вызов, брошенный Парменидом, считавшим, что любые перемены – это лишь иллюзия. Теория атомов, в неизменном виде движущихся сквозь пустоту, должна была объяснить возможность движения без формирования понятия о возникновении чего-то из ничего.

Одна из основных сложностей, с которыми сталкивались древние последователи теории атомизма, заключалась в необходимости объяснять, почему мир вокруг так сложен и запутан. Атомы, полагали они, в основном демонстрируют тенденцию к падению вертикально вниз; из них не получилось бы состряпать такую уж интересную Вселенную. Лишь греческий мыслитель Эпикур (около 300 года до н. э.) наконец-то предложил для этой головоломки решение в форме идеи, которую он назвал «отклонение» ( clinamen ). [187]В сущности, Эпикур предположил, что в дополнение к базовому стремлению атомов двигаться вдоль прямых линий в их движении присутствует случайный компонент, время от времени бросающий их то в одну сторону, то в другую. Это отдаленно напоминает современную квантовую механику, хотя, разумеется, не стоит увлекаться настолько близкими сравнениями (Эпикур ничего не знал об излучении абсолютно черного тела, атомных спектрах, фотоэлектрическом эффекте и любых других экспериментальных результатах, послуживших причиной развития квантовой механики). Вводя в употребление свое «отклонение», Эпикур, помимо прочего, руководствовался желанием оставить пространство для свободной воли – по сути, предлагал избавиться от демона Лапласа задолго до того, как зловредное чудовище впервые подняло свою уродливую голову. Однако еще одним мотивом было стремление объяснить, как так получается, что индивидуальные атомы собираются вместе и формируют макроскопические объекты, вместо того чтобы просто падать на Землю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: