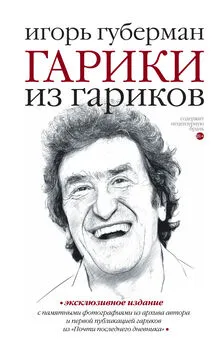

Игорь Губерман - Гарики предпоследние. Штрихи к портрету

- Название:Гарики предпоследние. Штрихи к портрету

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-075590-5, 978-5-271-37345-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Губерман - Гарики предпоследние. Штрихи к портрету краткое содержание

«Штрихи к портрету» — попытка Игоря Губермана восстановить судьбу неординарного человека Николая Бруни. Художник, музыкант, военный летчик. В 1922, спасшись из горящего самолета, принял сан, в 1927, когда церковь закрылась, работал переводчиком, оказался талантливым конструктором. А в 1934-м его арестовали…

Гарики предпоследние. Штрихи к портрету - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А расстреливала Вас специальная палаческая группа Кашкетина, уже описанная в статьях и книгах. Семья о Вашей смерти узнала двадцать лет спустя. История страны по всей Вашей семье прокатилась к тому времени чугунным катком. Но об этом я чуть позже расскажу отдельно и намного подробней.

Что же есть у меня для книги о Вас, Николай Александрович? Почти ничего. Та тончайшая канва биографии Вашей, что помнят дочери, небольшая тетрадь чудом сохранившихся стихов, письма из лагеря — одно или два (остальные сожгли, была такая ситуация в доме, по-российски банальная: ждали обыска, так что не обижайтесь), надеюсь разыскать (вряд ли) хоть немного знавшихся с Вами стариков. Очень поздно я за это взялся, Николай Александрович. Ушли ровесники Ваши, да и младшие современники — тоже в большинстве своем ушли. А тень Вашу восстановить мне очень хочется. Верней, Ваше лицо — по этой тени. Не уверен, что сумею и повезет. Но постараюсь. Поверьте мне — постараюсь.

Кончилась страница, и литератор Илья Рубин чуть откинулся назад, приятно ощущая твердый уют полукруглой спинки стула. Снял очки, закурил и ощутил одновременно — радость, что положено начало, страх, что не справится с задуманным, нервный азарт неведомой доселе работы. Раньше он писал статьи и очерки, популярные книги о науке, сценарии документальных фильмов, просветительские халтуры для телевидения. Это давалось ему легко, усилий души и разума почти не требовало. Теперь надо было рыться в воспоминаниях (где их возьмешь?), наудачу и наугад отыскивая в них следы Бруни, что-то сочинять — из эпохи, которую он не знал, искать и расспрашивать стариков (жив ли еще кто-нибудь?), лезть в архивы — скорей всего напрасно, главное — найти форму повествования, чтобы стала выпуклой и живой фигура необыкновенного человека с обычной для эпохи судьбой. Топилась печка, пламя классически ровно гудело в ней, хрестоматийно потрескивали березовые дрова, со стены смотрел прямо на Рубина — и мимо него — человек с негустой курчавой бородкой, иронической усмешкой в глазах и замечательно высоким лбом. Его ровесник — герой задуманной документальной книги. Напечатать ее, конечно, не удастся, ибо слишком много в ней окажется всякой правды о кровавом и неправедном времени. Ну и наплевать, что не удастся, надо же когда-нибудь начинать писать по-настоящему. Только хватит ли знаний, понимания, пороха? Хорошо бы… А кормиться пока можно халтурами.

Следует сказать, что у литератора Ильи Рубина все же были основания надеяться, что он справится и книгу напишет. Знаниями был он современен и вполне под стать коллегам, то есть, окончив школу и институт, оказался разносторонне и глубоко невежествен. Однако, в силу характера, это способствовало в нем любознательности (отчего и начал он когда-то писать о науке), а любопытство к людям и событиям было у него с рождения — острое, щенячье, бескорыстное. Кроме того, достаточно начитанный к своим почти пятидесяти годам, он уже знал, что прозу следует писать так, чтобы умолчанное скрывалось под написанным зримо, впечатляюще и весомо (как нижний бюст девицы Айсберг, подумал Рубин — склонный, увы, к неуместным шуткам, что не раз уже портило ему жизнь, отношения с людьми и репутацию). Он осознавал, по счастью, что, не будучи свидетелем того времени и не являясь (кроме того) Львом Толстым, он описывать ту эпоху в форме романа просто не имеет права. А может только рассказать о найденном и прочитанном, используя подробности и факты (а также мысли, если случайно возникнут), не впадая в соблазн живописания. Ибо, не обладая даром художественного повествования, имел Рубин (по сравнению с такими же обделенными) одно преимущество: не пытался этот дар имитировать. Что поделаешь, меланхолически подумал он, высохли во мне эти соки (даже если ранее были) от бесчисленных статей, которые кормили семью. И тут же вспомнил собственный свой стишок об этом (издавна писал короткие стихи, служившие отдушиной чувству юмора, непригодного для прокорма семьи): «Наследства нет, а мир суров — что делать бедному еврею? Я продаю свое перо, и жаль, что пуха не имею».

Но вот о Бруни ему неудержимо захотелось написать, как бы возвращая к новому бытию этого напрочь забытого человека, словно доказывая кому-то невидимому, что справедливость все-таки существует, и не беда, что одной жизни обычно не хватает, чтобы ее дождаться. Именно таков был основной мотив вдруг вспыхнувшего в нем азарта.

И по образу мыслей Рубин был готов к такой работе: молодость его пришлась на конец пятидесятых, когда сознание всей страны стало мучительно и медленно просыпаться от многолетнего обморока затмения и страха.

И еще немаловажная деталь должна быть упомянута немедленно — впрочем, о ней лучше расскажет некая короткая история. Однажды Илья Рубин с приятелем пошли в гости к одному известному литературному критику. Тот был всегда величественно грустен — от обуревавших его высоких переживаний, а также от неотзывчивости его мыслям нашей глухой и несовершенной эпохи. Это о нем был когда-то у Рубина стишок: «Такая жгла его тоска и так томился он, что даже ветры испускал печальные, как стон».

Пили водку. Рубин был в настроении, что-то весело и легкомысленно болтал, из-за чего глубокие и чуть надрывные монологи хозяина (когда ему случайно удавалось вставить свое трагическое слово) звучали так неуместно, словно это не они к нему, а он пришел куда-то в гости не совсем по адресу. Потом он вдруг встал и вышел. Прошло минут пятнадцать, и жена его забеспокоилась и пошла узнать, в чем дело. Ее супруг и повелитель лежал ничком в соседней комнате на диване, гневно сопя свежевыкуренной трубкой.

— Не пойду, — ответил он на немой вопрос жены. — Просто заболеваю, так меня раздражает в Илье его физиологический оптимизм.

Эти замечательные слова стали известны впоследствии, а тогда хозяйка просто и изящно соврала приятелям о сердечном приступе, и они, быстро-быстро допив водку, сразу же тактично удалились.

Слова эти были правдой. Оптимизм, раздражавший утонченные натуры, проявлялся у Рубина в постоянной и неизбывной радости существования. Смешанной с удивлением, что столько дано: жить, дышать, ездить, любить, читать, обмениваться словами. Это шло, возможно, по наследству, ибо нечто промелькивало такое же в его отце, но отец был искалечен многолетним страхом до того, что даже дома оставался тих и безличен. А возможно, это являлось поэтической чертой — за такое истолкование своего характера Рубин в молодости целый год любил одну пылкую дуру, бросившую его, по счастью, ради флегматичного кандидата наук. А возможно, оптимизм был утешением природы за умственную недостаточность (на этом варианте довольно часто настаивала его любимая и любящая жена Ирина, устающая от его беспечности). Неважно. Важно, что эта черта вмиг почудилась Рубину в человеке, о котором он собрался писать, — и немедленно приблизила его образ, объяснила легкость, с коей тот поступал, менял пристрастия, искушал судьбу, оставался самим собой под сокрушительным прессом времени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: