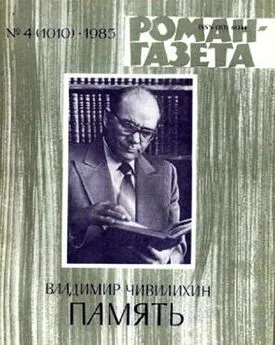

Владимир Чивилихин - Память (Книга первая)

- Название:Память (Книга первая)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Печатный Двор» имени А. М. Горького

- Год:1985

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Чивилихин - Память (Книга первая) краткое содержание

Роман-эссе Владимира Чивилихина «Память» — итог многолетних литературно-исторических «раскопок» автора в тысячелетнем прошлом Руси и России, по-доброму освещающий малоизвестные страницы русской истории и культуры. Особо стоит отметить две наиболее удавшиеся темы — история «Слова о полку Игореве» и феномен декабристов. Конечно, пофигистам на эти страницы просьба не входить — потратите время, так нужное вам для глобального осмысления жизни… Эту непростую книгу еще предстоит с благодарностью прочесть тысячам русских и не только русским, а всем, кому дорога наша многострадальная Родина…

Память (Книга первая) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Напомним, впрочем, что полный заголовок поэмы, возможно, раскрывал. для средневековых читателей имя творца ее. А Н. В. Шарлемань высказал еще одну интересную догадку: «В „Слове“, по-видимому, можно найти глухое упоминание о подлинном авторе в обращении к Бояну: „пети было песнь Игореви того внуку“. Как известно, первые комментаторы перед словом „внуку“ вставили в скобках „Олга“. По-видимому, эта поправка текста излишня. Смысл первоначальной редакции таков, что Боян призывается петь песнь Игорю — своему внуку, т. е. потомку, последователю. Такие обороты речи и ныне встречаются в украинском языке. Если Игорь последователь певца Бояна, то он и сам певец…»

Учтем также мнение еще одного внимательного исследователя: «Слова „того внуку“ настолько ничем не связаны по смыслу, а по своему месту .настолько удалены от имени Олега Святославича,, что их, конечно, нельзя относить к этому князю». И верно — ключевая фраза о таинственном «внуке» приводится задолго до первого упоминания об Олеге Святославиче, а очень приметное место, включающее эту строку, сцементировано общей мыслью, композиционно заключает пролог-зачин поэмы и начинается с обращения к предшественнику-песнотворцу: «О Бояне, соловию стараго времени!» И далее: «И синтаксически и логически (так как дело идет о пении, а не о чем-либо другом) слова „того внуку“ должно относить к имени древнего певца Бояна» (М. В. Щепкина. О личности певца «Слова о полку Игореве». ТОДРЛ, т. XVI. М. —., I960, стр. 74). Таким образом, фразу: «Пети было песнь Игореви, того виуку», а также полный заголовок ноэмы можно рассматривать как довольно веские доказательства авторства Игоря.

«В заключение приходится признать, — заканчивал Н. В. Шарлемань свой доклад 1952 года, — что вряд ли предлагаемая гипотеза будет скоро принята…»

Не знаю, скоро или не скоро эта гипотеза будет принята, но для меня, скажем, она уже сделала свое доброе дело — заставила по-новому вчитаться в «Слово» и комментарии к нему, новнимательней отнестись к людям н событиям далекого нашего средневековья, вникнуть в некоторые подробности тогдашней политической, военной, культурной жизни, пристальней взглянуть на главного героя бесценного литературного памятника. Личность первейшего русского писателя, если им был Игорь Святославич Ольгов, возбуждает интерес, привлекает своей сложностью, противоречивыми оценками, нераскрытыми тайнами его жизни и смерти.

37

Четыре года пробыл Игорь на черниговском «огнем златом столе», и об этом периоде его жизни абсолютно ничего не известно. Это настораживает и будит воображение. Чем он занимался долгих четыре года? Быть может, дорабатывал «Слово», все более усложнял, зашифровывал его текст, искал новые и новые словесно-смысловые родники? Какова была судьба протографа? Возможно, рукопись хранилась в библиотеке какого-либо черниговского собора или монастыря, обветшала, была скопирована в XVI веке, дожила там до XVIII, попала в руки местному любителю литературы священнику Иоилю Быковскому, который привез ее из Чернигова в Петербург, затем в Ярославль, хранил у себя до глубокой старости, передал наконец в руки Мусина-Пушкина, первого издателя памятника… Такая история подлинника — лишь зыбкое предположение, и мы обратимся к фактам, связанным с личностью Игоря и привлекшим меня своей загадочной необъясненностью.

Почему Игорь, этот — по сегодняшней пустопорожней молве — «князь-забияка», долгие годы владевший богатым и густонаселенным княжеством, на самом деле никогда не затевал «котор»? Может, князь-патриот, мучительно осознававший, что со времен первых усобиц принципы «старейшинства», разделения земель и власти постоянно нарушались, десятилетиями подавал братии, князьям русским личный пример соблюдения этих принципов, изложив в конце жизни свое политическое и нравственное кредо в «Слове»? Почему в эти годы он не сделал ни одной попытки силой занять великий киевский стол, принадлежавший ему по наследному феодальному праву? Чтобы не «ковать крамолу» мечом, не ослаблять Русскую землю, не множить число «гори-славличей»?

Несомненно, что Игорь как реальная историческая личность раскрыт исследователями не до конца. Обладавший, судя по «Слову», высокой духовной и интеллектуальной культурой, он прошел суровую жизненную школу, познал душевные потрясения, людей, обрел военный опыт, государственное мышление, изучил историю и извлек из нее уроки, выработал к концу жизни твердые мировоззренческие, политические и нравственные принципы. Историки во многом доверяют В. Н. Татищеву, располагавшему неизвестными нам средневековыми рукописными манускриптами. И мы не знаем, из какой сгоревшей летописи взял он изумительную по краткости и определенности характеристику Игоря: «Сей муж своего ради постоянства любим был у всех, он был муж твердый».

Но все же почему Игорь Святославич не был провозглашен в 1198 году великим киевским князем? Может быть, Киев, окончательно утративший свое значение столицы Русской земли, потерял притягательную силу для Игоря, убедившегося в невозможности реального осуществления принципа «старейшинства»? А не играл ли здесь решающую роль враг Игоря Всеволод Большое Гнездо или набравшее чрезмерное политическое влияние киевские боярство и духовенство? Исторические источники ничего не проясняют, на основании их скупых текстов можно только строить предположения.

Великая распря 1194-1196 гг. из-за Киева не утихла вдруг. В 1197 г. Рюрик Ростиславич, ставленник Всеволода Большое Гнездо, на этот раз получивший великое княжение, в сущности, за взятку в виде пяти городов Русской земли, обратился к своему патрону: «Брате и свату, являю ти, зять мой Роман от нас отступи и целова крест ко Ольговичам. И ты, брате, посли к ним грамоты крестныя и поверзи има, а сам сяди на конь». Острая политическая ситуация вскоре разрешилась не в пользу Ольговичей даже без военного вмешательства Всеволода Большое Гнездо — в Галиче был «уморен отравою или опися» брат Ярославны Владимир, и Роман волынский захватывает галицкий стол, который по наследственному праву принадлежал сыновьям Игоря. Ярослав черниговский, лишившись поддержки Романа, не в силах был бороться за Киев, а после его смерти в следующем году единственным законным претендентом на великий стол оказался Игорь Святославич, стоявший на династической «лестнице» ступенькой выше Рюрика. Летописи не зафиксировали политических перипетий того года, зато донесли до нас поразительный по своему тону н направленности панегирик Рюрику Ростиславичу. Приведу эту своего рода летописную рекламу в переложении В. Н. Татищева: «…Вси бо начинания его бяху от страха божия и любомудрия (филозофии), полагаша бо себе во основание воздержание (чистоту) по Иосифу и целомудрие, по Моисею добродетель, Давыдову кротость, Владимирово правоверие и протчия добродетели прнкладая в соблюдение заповедей божиих, многу милостину дая».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: