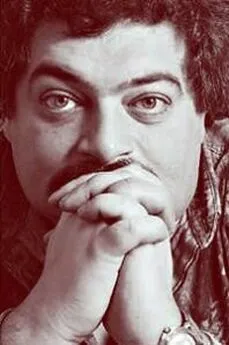

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Название:Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь» краткое содержание

Литературно-критические и полемические статьи, кинорецензии, интервью с писателями и биографические очерки, размышления о российской фантастике и вечных темах русской литературы, эссе и пародии были опубликованы в журнале «Русская жизнь» с апреля 2007 г. вплоть до закрытия в июне 2009 г.

Статьи из журнала «Русская жизнь» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Совместное прохождение этой увлекательной игры — «Скандал на ровном месте», — сочетающей в себе черты арканоида (ловля летающих тарелок), квеста (угадывание причин) и стратегии (перехватывание инициативы) — способно сковать пару железной цепью. Лучше других понимал это Некрасов, прошедший через русский любовный ад рука об руку с Панаевой, главной женщиной своей жизни. Кроткую Зину он никогда так не любил, да никогда и не кричал на нее. А Панаевой посвящено самое точное стихотворение о том, что Роберт Фрост назвал «влюбленной ссорой»: «Мы с тобой бестолковые люди. Что минута, то вспышка готова. Облегченье взволнованной груди, неразумное, резкое слово — говори же, когда ты сердита, все, что душу волнует и мучит. Будем, друг мой, сердиться открыто: легче мир, и скорее наскучит. Если проза в любви неизбежна, так возьмем и с нее долю счастья: после ссоры так полно, так нежно возвращенье любви и участья!» А еще лучше об этом же у Кушнера — он пошел дальше первоисточника, хотя позаимствовал ритм и интонацию: «Наши ссоры… Проклятые тряпки! Сколько денег в июле ушло! „Ты припомнил бы мне еще тапки!“ — „Ведь девятое только число!“ — Это жизнь? Между прочим, и это. И не самое худшее в ней. Это жизнь, это душное лето, это шорох густых тополей, это гулкое хлопанье двери, это счастья неприбранный вид, это, кроме высоких материй, то, что мучает всех и роднит».

Тут есть своя драматургия, что, между прочим, развивает дополнительно: целое искусство — просчитать, когда у противника ослабнет запал и можно будет вставить слово; в какой-то момент она обязательно подставится, проколется с аргументом, и тогда надо мгновенно перехватить инициативу; иногда следует сыграть на повышение — она громко, а ты еще громче (и тогда она кулачонками, кулачонками); тончайшее искусство — высчитать момент для обращения в шутку, для прижимания (прижатия?) к груди и поцелуя прямо в кричащий рот. Любые упражнения в искусствах благотворны для души, а драматургия семейного скандала — не последнее дело. Кто умеет это, тому рафтинг нипочем, о дипломатических хитросплетениях не говорю.

Ори на меня изо всех сил, ори, размахивай руками, как на полдневном базаре, чтобы я снова вспомнил твое чудесное восточное происхождение. Можешь даже чем-нибудь запустить — разрешаю не из мазохизма, разумеется, а из чисто спортивного азарта поимки. Топай ногами, чтобы я понял, как сильно я тебе небезразличен, как страшно я уязвил тебя вот этой ерундой — а представляешь, если бы чем-нибудь серьезным?! Но в том-то и ужас, что при такой полноте совпадения ничего серьезного быть не может. И чтобы я не сходил каждую секунду с ума от того, что ты все-таки другой человек со своей отдельной волей и непредсказуемым характером, — брось крупицу соли в это варево, иначе мое счастье станет вовсе уж несовместимым с жизнью.

№ 24(41), 17 декабря 2008 года

Великая пирамида

Я давно мечтаю написать цикл портретов лучших советских авторов — или, если угодно, русских авторов советского периода: наша литература не так богата, чтобы вычеркивать семьдесят лет своей истории. Отечественная классика — два десятка имен, даже с учетом так называемого «второго ряда». Бесконечно интерпретировать ее — и скучно, и неплодотворно. Советская литература в своем глубинном течении, в потаенном развитии, которого официальная критика не могла отследить по определению, — добавила к нашему знанию о человеке очень много, и без этого знания нам никогда не понять, что произошло с Россией с 1917 по 1991 год и что происходит сейчас. Начать этот цикл мне хотелось бы с Леонова — не только потому, что в этом году отмечается его 110-летие (и, может, его заметят лучше, чем столетие в 1999-м), и не потому даже, что один из самых резонансных авторов сегодняшней России, Захар Прилепин, к этому юбилею закончит его массивную биографию для серии ЖЗЛ, — а потому, что Леонов сегодня значим, как никогда. Он понял больше остальных — и сумел, пусть впроброс, пусть полунамеками, это высказать; мы к его свидетельству подбираемся только сейчас. Обидно будет, если гений окажется погребен под общей плитой с надписью «невостребованное».

Говорить, по-моему, надо прежде всего о «Пирамиде» — как-никак главная книга, но выбрать менее удачное время для ее публикации (1994) было трудно. Видимо, Леонов точно предчувствовал скорую смерть и не хотел оставлять роман для посмертной публикации, хотя и предупреждал своего секретаря Виктора Хрулева о такой вероятности. Когда «Пирамида» только что вышла трехтомным мягкообложечным приложением к «Нашему современнику» — будет время, когда за отважное решение напечатать ее в апреле 1994 года этому журналу многое простится, — я набрался храбрости и позвонил ему с просьбой о встрече. Наглость была невероятная, ему исполнялось 95 лет, но были в тексте вещи, которые мог разъяснить только он.

Трубку взял он сам и ясным старческим голосом сказал:

— Не могу встречаться, помру скоро. Через три месяца. И умер в августе 1995 года, успев, однако, опубликовать в «Завтра» гневный и подробный ответ на попытку М.Лобанова интерпретировать его главную книгу как антисемитскую. Текст здравый, сложный и по стилистике стопроцентно леоновский — я не встречал еще ни критиков, ни пародистов, которые бы достаточно убедительно имитировали его слог. Даже у А.Архангельского в тридцатые годы не вышло.

О том, что Леонов пишет гигантский роман, ходили слухи с начала семидесятых. Он опубликовал два фрагмента: «Мироздание по Дымкову» и «Последняя прогулка», — ничего не прояснивших, только напустивших туману. Видно было, что это апокалиптическая фантастика в духе «Бегства мистера Мак-Кинли», врезались некоторые детали — вроде таблички «Не курить» на груди у крошечного человечка, вождя вырождающегося племени: жалкий остаток былого цивилизационного величия, используемый ныне как знак высшей власти. Говорили, что Леонов сошел с ума, пребывает в маразме и сам давно забыл, что у него там в начале, а что в конце. В 1993 году был фестиваль некрасовской поэзии в Карабихе, туда съехались представители всех толстых журналов Москвы, меня пригласил «Октябрь» — и во время вечерней прогулки по волжской набережной разговор зашел о том, что у кого в портфеле. Я сказал, что вроде бы у Леонова лежит гигантский роман, и тот, кто его возьмет, обрящет сенсацию.

— Так мы уже печатаем, — сказал Геннадий Гусев, куняевский зам.

— Ну что, что там?!

— На мой вкус — очень модернистская вещь, написанная очень старым человеком, — сказал Гусев, но сюжет раскрывать отказался. Пришлось ждать ближайшей весны. О том, что Леонов установил абсолютный гиннессовский рекорд, опубликовав гигантский роман в 95-летнем возрасте и напряженно работая над ним до самого подписания в печать (Гусев вспоминал, что Леонов иногда ночами звонил ему домой и вдиктовывал правку по словам), — не написал никто. Помню, что попросил Аннинского написать статью для «Столицы» — он честно прочел книгу, но сказал, что за неделю писать отзыв о романе, на который потрачено пятьдесят лет, не считает возможным. Самуил Лурье тогда же ознакомился с трехтомником и заметил, что это «роман из антивещества»: определение, как всегда, точное. Весь корпус леоновских текстов — сравнительно небольшой по его годам, десятая часть толстовского собрания, — тоже производит впечатление антивещества, сверхтяжелого и чужеродного: совершенно нерусская, вообще нечеловеческая конструкция. Думаю, в этом и залог любопытства, которое Леонов вызывает у некоторых; эти некоторые опознают друг друга мгновенно. Мировоззрение его — ни в коем случае не христианское, не зря в единичных своих интервью он старательно уходил от вопросов о Боге, вере, духе и т. д. Оно, кажется, не гуманистическое вовсе. Он представитель коренной, дохристианской, в каком-то смысле даже и не языческой России, но эта Россия — самая настоящая, и романы Леонова написаны настоящим русским языком, лишь чуть более нейтральным, чем хлебниковский или платоновский (кстати, ведь и платоновский выглядит безумным главным образом за счет вкраплений новояза: эффект абсурда создается за счет смешения стилей, а где его нет — как, скажем, в «Епифанских шлюзах», — авторская речь вполне традиционна). Леонов привлекает и — больше того — притягивает тех, кого не устраивают матрицы; тех, кто пытается понять, как все устроено на самом деле, а не притянуть действительность к той или иной доктрине. Во всяком случае, меня в нем с самого начала цепляло именно это: непосредственное восприятие жизни, начисто очищенной от любых утешительных или угрожающих мировоззрений. Думаю, это могло не только притягивать, но и отпугивать — почему многим и казалось, что Леонов заумен, холоден, механистичен и т. д. Но благо уже тому, кто это почувствовал. Вероятно, лучшая до сих пор статья о Леонове — монографическая (и не столько критическая, сколько именно испуганная, отшатывающаяся) статья Марка Щеглова о «Русском лесе», в которой совершенно верно отмечен античеловеческий (или, по крайней, мере бесчеловечный) характер божества, которому поклоняются автор и герой. Да и лес — символ весьма откровенный: это та самая природа, которой противопоставляется история. Лес не бывает нравственным или безнравственным. Пятнадцать лет спустя этот символ стал еще отчетливей у Стругацких в «Улитке на склоне»: там лес — метафора будущего, столь же имморального и беспощадного, как природа у Леонова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: