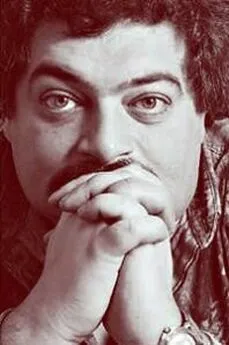

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Название:Статьи из журнала «Русская жизнь»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь» краткое содержание

Литературно-критические и полемические статьи, кинорецензии, интервью с писателями и биографические очерки, размышления о российской фантастике и вечных темах русской литературы, эссе и пародии были опубликованы в журнале «Русская жизнь» с апреля 2007 г. вплоть до закрытия в июне 2009 г.

Статьи из журнала «Русская жизнь» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отметим не только мощь леоновского предвидения, вполне объясняющего нынешнее состояние человечества — и России в частности; этим же предвидением он как-то сумел угадать и волну энтропии, которая разрушит в результате остатки советского проекта, и саму гибель Советского Союза — хорош или плох он был — от причин много ужаснейших и, главное, много противнейших, чем Советский Союз. Но чрезвычайно показательна сама трактовка Сталина — хотя Леонова пытались вписать и в сталинисты: вот уж для чего нет никаких оснований. Леонов во многом был и остался до конца человеком двадцатых годов — лучшие его сочинения были написаны тогда. О нежизнеспособности советской утопии он догадался тогда же, заставив своего Скутаревского изобрести беспроводную передачу электротока — и убедиться в том, что в его лаборатории ток передается и лампочка горит, а на экспериментальной станции ничего не получается: В ВОЗДУХЕ что-то не то. Однако утопические двадцатые были ему куда милей бессмысленно-зверских, антитворческих, консервативных тридцатых. Сегодня иногда встречаешь суждения о том, что Сталин вынужден был заплатить нечеловеческую цену за небывалую в истории модернизацию; что он, собственно, как раз и был менеджером модернизации, благодаря которому мы провели величайшую индустриализацию и т. д. Между тем никакой модернизации Сталин не проводил — он ее угробил; вся его политика, начавшаяся в 1934 году (до того он вынужден был мимикрировать, но XVII съезд вынудил его атаковать) была расправой с модернизационным революционным проектом. Некоторые описывают эту расправу как «русский реванш», но никаких оснований думать о «русском» столь дурно у нас нет. Это был реванш консервативных сил, полагавших наиболее эффективной стратегией запугивание и затягивание шенкелей; на коротких исторических дистанциях такая стратегия действительно работает, а на длинных, увы, приводит к катастрофическим поражениям. Сталин — не «менеджер развития», а организатор целенаправленного и продуманного упадка, одержимый эсхатологическим страхом перед прогрессом: боится он, правда, не за человечество, которое стремглав летит к самоуничтожению, а за себя, который такому человечеству скоро будет не нужен; но это отдельная тема.

Во второй половине тридцатых Сталин уничтожил всех, кто Россию пытался модернизировать — хорошо ли, плохо, другой вопрос, — и заменил теми, кто принялся ее нивелировать; тех, кто мобилизовывал (и умел это), — на тех, кто выколачивал. В результате империя после него не простояла и сорока лет: мотивация к какой-либо деятельности исчезла на корню. О том, как работает руководитель модернизационного типа Леонов написал «Скутаревского» и «Дорогу на океан», предъявив читателю Черимова и Курилова. О том, как работает Сталин, «затягивающий шенкеля», сам он внятно рассказывает в «Пирамиде». Увидеть в нем не мобилизующую, а консервирующую, не прорывную, а принципиально нетворческую силу, — подвиг для современника; и то, что нынешнее принудительное вырождение имеет вполне сталинскую природу и осуществляется в соответствии со сталинской программой, — еще один неожиданный и важный вывод из «Пирамиды», которую не худо бы читать и перечитывать, пусть выборочно.

Станислав Рассадин назвал ее «необъятной и нечитаемой», — я бы с этим не согласился, поскольку самая трудность и плотность леоновского языка, некоторая его корявость необходима для фиксации на важнейших ходах мысли; скользить по странице этого романа нельзя — ее надо медленно проговаривать вслух, лучше бы неоднократно. Допустить, что этот роман будет сегодня прочитан массами, — никак нельзя, да я бы и не хотел этого (возможно, потому, что это отчасти подорвало бы мою веру в собственную исключительность). Но именно ради самоуважения многие влезли в него — и не смогли оторваться: подзаголовок «роман-наваждение» там стоит не просто так, и каким-то подсознательным страхам современного читателя роман Леонова отвечает с редкой полнотой и чуткостью. Там намечены корневые, архетипические фигуры русской истории, фатальные ситуации, преследующие тут всякого, — а потому каждый хоть раз да встречал на своем пути комиссара Скуднова или роковую красотку Бамбалски. Помню, как при первой встрече с Прилепиным мы три часа проговорили на волжском берегу в Новгороде не о Лимонове, а о Леонове — и этот разговор расположил меня к писателю Прилепину задолго до знакомства с его литературой. А вовсе уж неожиданная дискуссия о «Пирамиде» случилась у меня давеча на одной из российских книжных ярмарок, где милая собою девушка лет двадцати двух охраняла стенд крупного издательства. Я попросил у нее книжку, нужную по работе; слово за слово — она оказалась выпускницей филфака, писавшей диплом именно по «Пирамиде».

— Вы?! Вы ее читали?!

— А что?

— Мда.

Дальнейший разговор оказался чрезвычайно интересен — главная дискуссия шла о Шатаницком, самом загадочном персонаже «Пирамиды». Спорить с двадцатилетней блондинкой о Шатаницком в 2008 году — это, как хотите, из области фантастики; но действие равно противодействию, и если всемирное усмирение и усреднение набирает обороты — легко предположить, что будет расти и сопротивление ему.

У Леонова много вещей слабых, вроде «Соти», и испорченных, вроде «Вора» (хотя именно во второй вариант «Вора» вписана в 1957 году великая финальная фраза: «Но уже ничего больше не содержалось во встречном ветерке, кроме того молодящего и напрасного, чем пахнет всякая оттепель»). Но великих — вроде «Бурыги», «Туатамур», «Метели», «Нашествия», первых и последнего романов — в любом случае больше. Это был писатель редкого, небывалого еще в России типа — писатель без идеологии, с одной огромной и трагической дырой в душе, с твердым осознанием недостаточности человека как такового, непреодолимости его родового проклятия. Но как знать — не с этого ли осознания начнется новая литература, о которой все мы так мечтаем сегодня? И не Леонов ли станет одним из главных русских писателей XXI века, который, как он предрек, к середине своей станет веком сгущающейся катастрофичности? А главное — разве в леоновской тревоге и леоновском отчаянии не больше истинно-здешнего, корневого и подпочвенного, чем в сусальных песнопениях или военных трубах?

Он ждет, времени у него много.

№ 1(42), 27 января 2009 года

Расти большой

Русский мальчик — редкий литературный тип, который не столько извлечен литераторами из жизни, сколько в нее внедрен. Это облагороженный, модернизированный и подкрашенный тип лишнего человека. Детство способно облагородить все: недаром существует апокриф о Стасове, увидевшем как-то годовалого младенца, ползавшего по полу в задранной рубашонке к умилению родителей и гостей. «Хорошо, — одобрил Стасов, — а вот ежели бы мы все так с задранными рубахами забегали?» Ребенку легко сходит с рук все, что невыносимо во взрослом человеке, — посему один из самых отвратительных и опасных социальных типов в истории решено было назвать «русским мальчиком». Операцию эту над ним совершили два желчных и едких писателя, два сентиментальных садиста — Достоевский и Салтыков-Щедрин. Грубо говоря, РМ в их текстах — трогательный молодой человек, у которого есть совесть; и что самое ужасное — он искренне полагает, что совесть есть только у него. Во взрослом человеке такие взгляды невыносимы, но в мальчике даже милы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: