Л. Наумова - Основы общей экологии

- Название:Основы общей экологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Логос

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л. Наумова - Основы общей экологии краткое содержание

В учебнике рассматривается весь спектр вопросов общей (биологической), экологии: история, экология видов (аутэкология – факторы среды, адаптации организмов, жизеннные стратегии), популяционная экология (характеристика популяций, их динамика и взаимоотношения), экология экосистем (функциональная структура, потоки энергии, разнообразие экосистем и их динамика), биосфера (структура и круговороты основных биогенов, ноосфера).

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям: «Экология», «Биология», «Медицина», «Сельское хозяйство». Представляет интерес для научных работников в области биологии, экологии, лесного и сельского хозяйства.

Основы общей экологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4. Макро– и микроэлементы в питании растений и животных.

5. Организмы как пищевые ресурсы.

6. Температура как экологический фактор.

7. Характеристика температурного режима конкретного региона (где живет студент).

8. Засоление воды и почвы как экологический фактор.

9. Экологическая роль горизонтального и вертикального перемещения водных масс.

10. Экологическое значение загрязняющих веществ в конкретном регионе (где живет студент).

11. Главные комплексные градиенты в конкретном регионе (где живет студент).

12. Сравнение водной и наземно-воздушной сред жизни.

13. Сравнение водной и почвенной сред жизни.

Глава 3. Основные принципы аутэкологии

В любой таксономической группе (среди насекомых, ракообразных, мхов, голосеменных и др.) виды разнообразны по требованиям к условиям среды и способности переносить неблагоприятные условия. Тем не менее, есть несколько экологических правил – принципов аутэкологии, которые проявляются в любой группе, хотя из этих правил всегда возможны исключения.

3.1. Принцип экологического оптимума

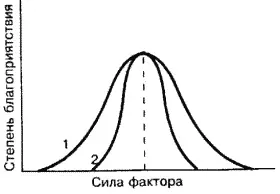

На градиенте любого экологического фактора распространение вида ограничено пределами толерантности (рис. 4). Между этими пределами есть отрезок, на котором условия для конкретного вида наиболее благоприятны и потому формируется самая большая биомасса и высокая плотность популяции. Это его экологический оптимум. Слева и справа от оптимума условия для жизни вида менее благоприятны. Это зоны пессимума, т.е. угнетения организмов, когда падает плотность популяции и вид становится наиболее уязвимыми к действию неблагоприятных экологических факторов (включая и влияние человека).

Рис. 4. Схема распределения вида на градиенте среды (по Шилову, 1998). 1 – степень благоприятствования условий среды для организма, 2 – величина энергозатрат на поддержание жизнедеятельности.

В зоне оптимума жизнь организма наиболее комфортна, и он затрачивает на ее поддержание минимальное количество энергии. В зонах пессимума для поддержания жизнедеятельности приходится тратить энергии много больше и включать специальные «механизмы выживания». Например для согревания в холоде теплокровные животные затрачивают энергию, накопленную в жировых тканях. Растения в условиях пессимума затрачивают большую часть продуктов фотосинтеза на дыхание и медленно растут.

Симметричная колоколовидная кривая, показанная на рисунке 4, является достаточно схематизированным приближением к реальной картине отношений видов к факторам среды. Часто распределения видов имеют асимметричный характер, т.е. кривая распределения более пологая с одной стороны и более крутая – с другой. Кроме того, иногда распределения могут быть двухвершинными или даже многовершинными, так как на некоторых отрезках градиента вид может быть подавлен более сильными конкурентами.

Рис. 5. Варианты отношения видов к факторам среды (по Шилову, 1998). 1 – эврибионтный вид, 2 – стенобионтный вид.

Разные виды имеют различные амплитуды распределения по градиентам факторов среды. Виды с узкой амплитудой называются стенобионтными, с широкой – эврибионтными (рис. 5). Так стенотермные и эвритермные организмы – это виды соответственно неутойчивые и устойчивые к колебаниям температуры. К эвритермным относятся многие насекомые (муравьи, жуки-ксилофаги и др.). Пример стенотермности в животном мире – веслоногий рачок (Copilla mirabile), который не выдерживает изменений температуры за пределами 23–29°C (Шилов, 1998). Стенотермными являются деревья тропического леса, которые выдерживают колебания температуры в интервале 5–8°C. Классический пример эвритермности – Лиственница Гмелина (Larix gmelinii), которая в Якутии выдерживает колебания температуры от плюс 30 до минус 70 градусов. Большинство видов деревьев средней полосы Европы выдерживает колебания температуры в пределах 60 градусов. Эта эвритермность во многом связана со способностью деревьев переживать холодное время года в состоянии покоя.

Большой опыт изучения отношения видов к разным факторам среды накоплен ботаниками. Они определяли диапазоны распределения видов по отношению к увлажнению, богатству почвы элементами минерального питания, интенсивности пастбищной нагрузки и т.д. с целью последующей оценки характера экотопов по составу видов растительных сообществ.

Рис. 6. Экологические ареалы трех видов растений по отношению к факторам увлажнения (У) и богатства почвы элементами минерального питания (БЗ, по Раменскому и др., 1956). Градации проективного покрытия: m – более 8%, c – 8–2,5%, n – 2,4–3 %, p – 0,2—0,1 %.

На рис. 6 показаны экологические ареалы трех видов растений разной экологии, связанных с сухими местообитаниями – типчака (Festuca valesiaca, 1), условиями умеренного увлажнения – овсяницы луговой (Festuca pratensis, 2) и переувлажненными почвами – осоки лисьей (Carex vulpina, 3). Рисунок иллюстрирует общеизвестные экологические закономерности:

– при уменьшении обилия расширяется экологическая амплитуда вида;

– кривые распределения видов по градиентам факторов среды могут налагаться друг на друга при невысоком обилии, но оказываются разомкнутыми при высоком обилии.

1. На какие градации делится градиент фактора среды между пределами толерантности вида?

2. Какие формы может иметь кривая распределения вида на градиенте экологического фактора, кроме колоколовидной?

3. Приведите примеры стенобионтных и эврибионтных видов.

3.2. Принцип индивидуальности экологии видов

Каждый вид индивидуально распределяется по экологическим факторам, кривые распределений разных видов перекрываются, но их оптимумы различаются.

По этой причине при изменении условий среды в пространстве (например,от сухой вершины холма к влажному логу) или во времени (при пересыхании озера, при усилении выпаса, при зарастании скал) состав экосистем изменяется постепенно. Известный российский эколог Л.Г. Раменский сформулировал этот закон образно: «Виды – это не рота солдат, марширующих в ногу».

Индивидуальность экологии видов – это то свойство, которое «крайне неудобно» для практического использования данных о связи видов и условий среды. По этой причине для удобства использования в практике (т.е. из прагматических соображений) знание об индивидуальных особенностях видов упрощается (редуцируется) до системы экологических групп. Такие группы объединяют не тождественные по экологии виды, а виды с близким отношением к одному или нескольким факторам среды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: