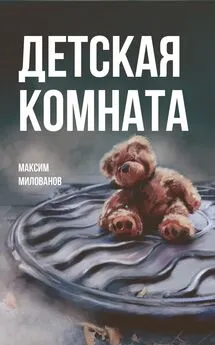

Луи-Рене Дефоре - Болтун. Детская комната. Морские мегеры

- Название:Болтун. Детская комната. Морские мегеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-100-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Луи-Рене Дефоре - Болтун. Детская комната. Морские мегеры краткое содержание

В настоящей книге впервые представлены на русском языке сочинения французского писателя Луи-Рене Дефоре (1918–2000): его ранняя повесть «Болтун» (1946), высоко оцененная современниками, прежде всего Ж. Батаем и М. Бланшо, сборник рассказов «Детская комната» (1960), развивающий основные темы «Болтуна» и удостоенный Премии критики, а также поэма «Морские мегеры» (1967) — один из наиболее необычных и ярких образцов французской поэзии второй половины XX века.

Болтун. Детская комната. Морские мегеры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сразу оговорюсь: я далек от мысли, что и за той, и за другой декларацией стоит сам автор, что творческий путь писателя — а путь этот, как видно из приведенной выше биографической справки, продолжился, пусть с двадцатилетним перерывом, и после «Морских мегер», — был направлен от одного полюса к другому, от неудержимого словоизлияния к «полной немоте». В любом тексте Дефоре, вовлекающем читателя в сложную игру, постоянно ощутимы оба тяготения: пространные, подчас перегруженные рассуждения «персонажей» всегда содержат не менее обширные умолчания; эта речь, можно сказать, и звучит лишь для того, чтобы обходить стороной нечто важное, намеренно оставленное в темноте недосказанности. Обходить стороной и в то же время очерчивать: все смысловые лакуны, все обрывы логических нитей здесь наделены значением, перед нами именно то, что принято называть красноречивым безмолвием [13] Нетрудно заметить, что молчание явным образом, хотя и по-разному, тематизируется и в самих текстах, — о нем постоянно рассуждает Болтун, в него навсегда уходит Мольери, молчит «взрослый» у дверей детской комнаты, дает обет молчания школьник из «Обезумевшей памяти», упорное молчание хранит «брат» из рассказа «В зеркале», хочет сбросить с себя «мишурные речи» и уйти в доязыковую немоту лирический субъект поэмы «Морские мегеры».

. Но прежде чем пытаться ответить на вопрос, что можно в этом безмолвии расслышать, сделаю еще одну оговорку.

Разумеется, чтение прозы и, особенно, стихов Дефоре требует сосредоточенности, неторопливого соотнесения деталей, которые могут ускользнуть от поверхностного взгляда, однако эти произведения нельзя причислить к разряду герметичной литературы: заинтересованный читатель довольно быстро найдет в них самих необходимые ориентиры, а те, что предлагаются сторонним интерпретатором, иной раз способны помешать. И здесь можно было бы сказать, что прояснение так называемых темных мест — дело самого читателя, но я думаю, к этой книжке вообще лучше подходить с несколько иной целью, имея в виду, что Дефоре хочет побудить тех, для кого он пишет, не столько к извлечению из его текстов однозначных и удобных для запоминания формул о человеке и его уделе, о самотождественности личности, о времени, речи и памяти, сколько к размышлению над тем, почему эти тексты устроены именно так и почему именно такое движение его слова, омывающего архипелаги молчания, помогает — не разрешить, нет — уточнить и более ясно представить себе антиномии, связанные с перечисленными темами. А разрешать их каждый может по-своему — или вовсе не разрешать, приняв именно как антиномии [14] По словам самого Дефоре, есть вопросы, на которые отвечать можно «не иначе как обиняками, демонстрируя, так сказать, лишь изнанку ковра» (симптоматично, что под этим изречением писатель поставил имя своего двойника-гетеронима, «сэра Самюэла Вуда»). См.: Louis-René des Forêts. Voies et détours de la fiction. Fata Morgana, 1985. P. 7. Далее, ссылаясь на это объемное интервью, которое Дефоре дал в 1962 г. журналу «Tel Quel», а спустя двадцать три года переиздал отдельной брошюрой (цитируемая фраза представляет собой эпиграф к этому переизданию), использую сокращение VDF. Отмечу, что это одно из двух печатных интервью писателя, редко высказывавшегося о собственном творчестве, да и в других отношениях предпочитавшего держаться в тени (см. об этом мою вступительную заметку к публикации двух рассказов Дефоре в журнале «Иностранная литература». № 9. 2006).

. Как бы то ни было, в комментариях к сравнительно немногочисленным сочинениям Дефоре сейчас нет недостатка, и мы можем, опираясь на них, наметить отправные точки для такого размышления. Речь не идет о том, чтобы точно указать место Дефоре во французской или мировой литературе — это задача слишком трудная, тем более что исследователи отказываются относить его к какой-либо школе, да и сам писатель в немногих публичных выступлениях, не отрицая влияний, определивших особенности его письма (о том, как именно он распоряжался своей «личной библиотекой», еще будет сказано), ни к каким литературным группам и направлениям себя причислять не хотел. В предлагаемом ниже обзоре и дополняющих его ремарках мне хотелось бы прежде всего дать представление о разногласиях, вызванных творчеством Дефоре среди критиков, поскольку для второй половины XX века, когда он писал, — литературной эпохи, еще, быть может, не ушедшей в прошлое, — сами эти разногласия были чрезвычайно значимы.

Начало серьезному обсуждению произведений Дефоре положил Морис Бланшо в эссе «Пустые слова», напечатанном в качестве послесловия к переизданию «Болтуна» 1963 года. По признанию Бланшо, он исполнял обещание написать об этой повести, которое дал себе в ходе разговора со смертельно больным Жоржем Батаем, очень высоко ее ценившим.

Важнейший предмет рассмотрения в этом эссе — антитеза правды и лжи, также организующая тексты Дефоре, родственная упомянутой нами антитезе молчания и речи и отчасти ею заданная. Действительно, ситуации, когда «подлинность всего, что говорится, постоянно ставится под вопрос самим рассказчиком» [15] Цитирую издательскую аннотацию к сборнику «Детская комната», написанную, как предполагают, самим автором.

, воспроизводятся в его сочинениях очень часто (да еще и накладываясь одна на другую), так что читатель не только принужден все время следить за этой игрой реального и мнимого, истинного и фальшивого, но поневоле становится ее участником. Эта особенность не могла не привлечь внимания Бланшо, который и сосредоточился в своем анализе на всепроникающем, как он считал, самоотрицании, свойственном письму Дефоре и придающем его художественному миру особое качество ирреальности.

«„Болтун“ зачаровывает, — писал Бланшо, — хотя здесь нет волшебного элемента… Для людей нашего времени, далекого от всякой наивности, эта повесть является аналогом „историй с привидением“. В ней есть что-то призрачное, есть в ней и некоторое внутреннее движение, порождающее одну за другой все эти призрачные картины… Это настоящий рассказ о привидении, где само привидение отсутствует; важно, однако, что читатель не может оставаться равнодушным к подобному отсутствию: ему нужно либо с ним согласиться, либо его отрицать, либо, соглашаясь с ним, отрицать самого себя в этой непрестанной смене притяжения и отталкивания, из которой ему не удается выйти целым и невредимым. Ведь в ходе чтения нами завладевает не тот или иной ирреальный образ (мнимое подобие жизни), а ирреальность всех образов без исключения — настолько всеобъемлющая, что к ней оказываются причастными и рассказчик, и читатель, и, наконец, автор в его отношениях с любым человеком, к которому он может обращаться посредством своего рассказа. В этом пространстве, где каждое событие то ли происходит, то ли нет, и где нельзя не усомниться даже в том, пуста ли пустота, нам дано расслышать лишь негромкий саркастический смех, сопровождаемый очень тихим — почти бесшумным — эхом, неотличимым от какой-то жалобы, которую в свою очередь нетрудно спутать с ничего не значащими звуками или с отсутствием всяких звуков, столь же лишенным значения» [16] Maurice Blanchot. La parole vaine // M. Blanchot. L’Amitié. Gallimard, 1971. P. 137–138.

.

Интервал:

Закладка: