Василий Песков - Полное собрание сочинений. Том 22. Прогулки по опушке

- Название:Полное собрание сочинений. Том 22. Прогулки по опушке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Комсомольская правда»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-905-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Песков - Полное собрание сочинений. Том 22. Прогулки по опушке краткое содержание

В 22-м томе собрания сочинений журналиста «Комсомольской правды» и легендарного ведущего рубрики «Окно в природу» Василия Михайловича Пескова читатели смогут не только традиционно навестить Агафью Лыкову в таежном тупике, но и отправятся в путешествие по Африке.

Полное собрание сочинений. Том 22. Прогулки по опушке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С минуту краснодеревщик глядел на босоногого малого — осьмнадцать лет мне было. Потом сказал: «Лучший матерьял даю. Заморское дерево. Не оплошай…» Я сказал: «Сделаем». Заказчик не стал более говорить, сел в пролетку, приподнял шляпу: «За ценой не стою, но чтоб лебедем шла…» Через три недели опять подкатила коляска.

Знатный заказчик оглядел лодку, потрогал днище ладонью, велел спустить на воду… И тут же при всех на берегу расцеловал меня. Все помню, как будто вчера это было».

Иван Гаврилович был последним «полноценным», как он говорил, мастером в Чертовицком. Я рыбачил с его челночка, радуясь послушности и резвости лодки. В те годы реку уже заполонили шумные алюминиевые моторки. А когда в 75-м году с земляком Вадимом Дёжкиным мы снарядили экспедицию на Воронеж — посмотреть, что стало с «корабельной рекой», то челноки видели уже редко.

А в этом году, побывав на Воронеже, я обнаружил на реке тишину — дорог бензинец и лодки утихли. А вблизи селенья Вертячье в пойменной старице вдруг увидел знакомый по очертаниям челночок недавней постройки. «Где сработано?»

«А вон село на бугре, — указал на Вертячье хозяин лодки. — Спросите, где живет Кабан, всякий укажет».

Кабана (он без обиды отзывается на деревенское дворовое прозвище) застал я в пору выхода из запоя. «Да, делаю лодки. Но видите сами, сейчас не в форме. Когда сделаю что-нибудь, мой сосед в Москву по мобильнику просигналит».

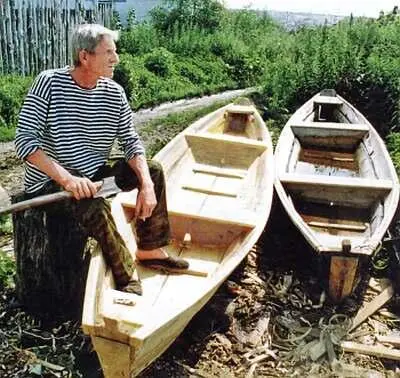

И вот звонок: «Приезжайте. Две лодки готовы». Езды до Воронежа — ночь. А до Вертячьего из города — час на машине. Мастера я увидел в тельняшке на своей «верфи»: «Скоро вы прикатили… А я от заказчиков отбиваюсь, требуют красить».

Лодки, конечно, не те, что я видел когда-то у чертовицкого мастера. Но выясняется: то, что сделано лодочником, — вполне приемлемо, тем более что мастера можно считать самоучкой (уже не у кого поучиться).

В Вертячьем, издавна жившем рекою и лесом, раньше едва ли не в каждом доме жил плотник. Делали мастера лодки, телеги, сани, бочки, колеса для разных повозок. Но постепенно промысел этот угас. Три года назад в возрасте восьмидесяти двух лет умер последний мастер Василий Григорьев, и некому стало не то «по челн «соизладить» — табуретку сколотить.

Тут и явился из Липецка в родное село Александр Николаевич Трухачев. Был он шофером на дорожных работах, но, погостив в отпуске летом в селе, решил в Липецк не возвращаться, а попробовать зарабатывать на хлеб давним промыслом.

Отдадим должное человеку — первая же лодка, им построенная, немедля нашла покупателя. Потом вторая, третья… И пошел слух по Воронежу-реке: Кабан в Вертячьем делает челноки.

Сам мастер не склонен преувеличивать мастерство: «Делаю как умею. До этого топором только дрова рубил». Но претензий к его работе нет, напротив, ждут очереди, поторапливают.

Александр Николаевич Трухачев.

Разговор о реке, о лодках, о старине продолжаем на крутом берегу. С него далеко видно левобережную пойму Воронежа: слюдою на солнце сверкают озера, старицы, зеленеет болото, а на высоких местах темнеет кудрявый лес. «Ну где еще можно увидеть такие места!» — с гордостью говорит лодочник, исходивший эти низины с ружьем, удочкой, бреденьком.

«А что, Петр Первый мог проплывать тут на лодке, например, из Воронежа в Липецк?» — вдруг спрашивает мой собеседник. Отвечаю, что вполне мог. «А я так уверен, что плавал. Тут у нас на бугре был вкопан железный столб с какими-то клеймами. Говорят, что это путевой знак со времен, когда строили корабли. Я даже думаю, царь непременно тут останавливался — оглядеть реку сверху — и видел то, что и мы сейчас видим».

Из протоки в русло Воронежа вплывает челнок. Человек на корме веслом не гребет, лишь слегка лодочку направляет. «Твоя посудина?»

«Моя, — отвечает Александр Николаевич, прихлопнув через тельняшку добравшегося до его крови комарика. — Моя. Других тут нету. А я уже десятка три челноков настругал. Воруют с реки. Увозят аж в Липецк, в Воронеж. Получается: на этом пространстве всего один лодочник. А ведь было их восемнадцать только в нашем Вертячьем…»

Древнейшее изобретение человека на земле — лодка. Колесо придумано позже. Лодка, лук, колесо… Все остальное, вплоть до компьютеров, идет вослед. Древний пейзаж с берега, на котором сидим мы с плотником, и десять тысяч лет назад мог выглядеть вот так же: прибрежный лес, разливы реки и на них — лодочка. Изначально это была, конечно, долбленка.

Фото автора. 22 октября 2004 г.

Водолаз одиночка

(Окно в природу)

С этой исключительно интересной птичкой меня познакомила Агафья Лыкова. Мы шли с ней возле ручья, текущего из горного снежника, и Агафья вдруг обернулась. «А это моя подружка, — кивнула она головой в сторону белогрудой птицы, сидевшей на валуне посреди бегущей воды. — Гляди, она станет сейчас от радости приседать». И действительно, птичка, как заведенная игрушка, начала пружинисто приседать, сопровождая движенья негромкими звуками: церр, церр! «Она боится тебя. А меня знает, я подхожу к ней близко».

Спрятавшись за дерево, я наблюдал, как Агафья и впрямь подошла к птице шагов на пять. А при моем приближении она вспорхнула и на широких коротких крыльях полетела над ручьем низко, приседая на камни и по-прежнему циркая. Мне хотелось «подружку» Агафьи сфотографировать. Но птица явно меня опасалась. Пройдя за ней по ручью метров двести, я был остановлен зарослями у воды, и птичка, успокоившись, залилась песней, походившей на журчанье воды по камням.

Это была оляпка — знаменитый водолаз горных ручьев и маленьких речек. Разглядывая ее в бинокль, я пытался понять смысл слова «оляпка». Аляповатая?.. Ничуть! Напротив, была она изящна, красива, похожа на чуть располневшего дрозда — темная, с белой грудкой, аккуратной головкой и коротким хвостом. Крылья у птицы были широкие, но короткие, явно для долгих полетов не приспособленные, но, как можно было догадаться по образу жизни птицы, помогали ей перемещаться в воде.

При первом длительном пребывании у Лыковых (1982 г.) я не упускал случая наблюдать за оляпкой, а позже узнал другие ее названия в разных местах — водяной дрозд, водяной воробей. Лыковы звали оляпку ручейкой. Живут эти птицы на выбранном месте всю жизнь, и немудрено, что ручейка знала всю семью Лыковых. «Митя рукой накрывал ее на гнезде — не улетала», — рассказала о брате Агафья.

Позже я познакомился с оляпкой на Урале, на ручье, текущем с гор в реку Белую. Было это в середине зимы. Я отвернул уши у шапки и боялся прикоснуться щекой к фотокамере, а оляпке было все нипочем. Так же, как и в Саянах, она летала над незамерзшим ручьем с негромкой песней, разыскивая что-то в приводных камешках, забегая и в воду, несмотря на мороз. На берег она выбегала с пучком травы и принималась в ней что-то клювом выуживать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: