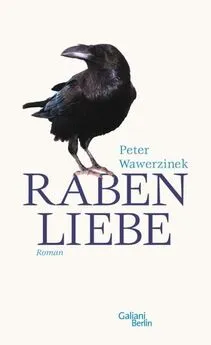

Peter Wawerzinek - Rabenliebe

- Название:Rabenliebe

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Galiani Verlag

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Peter Wawerzinek - Rabenliebe краткое содержание

Über fünfzig Jahre quälte sich Peter Wawerzinek mit der Frage, warum seine Mutter ihn als Waise in der DDR zurückgelassen hatte. Dann fand und besuchte er sie. Das Ergebnis ist ein literarischer Sprengsatz, wie ihn die deutsche Literatur noch nicht zu bieten hatte.

Ihre Abwesenheit war das schwarze Loch, der alles verschlingende Negativpol in Peter Wawerzineks Leben. Wie hatte seine Mutter es ihm antun können, ihn als Kleinkind in der DDR zurückzulassen, als sie in den Westen floh? Der Junge, herumgereicht in verschiedenen Kinderheimen, blieb stumm bis weit ins vierte Jahr, mied Menschen, lauschte lieber den Vögeln, ahmte ihren Gesang nach, auf dem Rücken liegend, tschilpend und tschirpend. Die Köchin des Heims wollte ihn adoptieren, ihr Mann wollte das nicht. Eine Handwerkerfamilie nahm ihn auf, gab ihn aber wieder ans Heim zurück.

Wo war Heimat? Wo seine Wurzeln? Wo gehörte er hin?

Dass er auch eine Schwester hat, erfuhr er mit vierzehn. Im Heim hatte ihm niemand davon erzählt, auch später die ungeliebte Adoptionsmutter nicht. Als Grenz sol dat unternahm er einen Fluchtversuch Richtung Mutter in den Westen, kehrte aber, schon jenseits des Grenzzauns, auf halbem Weg wieder um. Wollte er sie, die ihn ausgestoßen und sich nie gemeldet hatte, wirk lich wiedersehen?

Zeitlebens kämpfte Peter Wawerzinek mit seiner Mutterlosigkeit. Als er sie Jahre nach dem Mauerfall aufsuchte und mit ihr die acht Halbgeschwister, die alle in derselben Kleinstadt lebten, war das über die Jahrzehnte überlebens groß gewordene Mutterbild der Wirklichkeit nicht gewachsen. Es blieb bei der einzigen Begegnung. Aber sie löste — nach jahrelanger Veröffentlichungspause — einen Schreibschub bei Peter Wawerzinek aus, in dem er sich das Trauma aus dem Leib schrieb: Über Jahre hinweg arbeitete er wie besessen an Rabenliebe, übersetzte das lebenslange Gefühl von Verlassenheit, Verlorenheit und Muttersehnsucht in ein großes Stück Literatur, das in der deutschsprachigen Literatur seinesgleichen noch nicht hatte.

Rabenliebe - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ich bin im Schneeland unterwegs. Aus ihm hervor erscheint ein Haus, das nicht das mir beschriebene Haus ist, viel größer, von keiner Hecke umgeben, sondern von geschmiedeten Gittern mit Blattverzierung. Von ihm aus nehme ich in umgekehrter Richtung neuerlichen Anlauf, die Allee zu finden, denn ich will und werde nicht aufgeben. Mir fehlt nur die Orientierung. Ich weiß nicht so recht, wo ich bin. Mir sind die Hände mittlerweile kalt. Die Nase läuft. Der Magen knurrt. Der Schnee hat längst mein Haar durchnässt. Ich klopfe den Schnee nicht mehr von meinem Mantel. Die Schuhe sind feucht. Es ist so unheimlich still um mich herum. Es ist so düster. Dämmerlicht zieht auf. Da ist nur dieses gehässige dumpfe Säuseln des Schnees um mich. Ein zischelnder Schnee, ein Schlangenzischschnee ist der Schnee, längst kein schöner Flockenfall mehr, in meiner Erinnerung, bald danach hart wie Sandpapier und auch so prasselnd. Alles dies versuche ich zu beschreiben und in seinem Elend noch einmal zu durchleben, um mich von inneren Qualen zu trennen, die gedachte Linie endlich zu überschreiten. Ich habe Angst. Es ist mir nicht wohl. Je intensiver die Schneerieselstille wird, in die hinein ich gerate, umso dämonischer werden die Dinge um mich herum. Äste, die mein Gesicht streifen. Nadelbüschel und ihr kicherndes Wedeln. Das Haus, vor dem ich stehe, wächst vor meinen Augen. Es strebt zu den Schneewolken hin ins Unsichtbare. Es stellt eine Verbindung dar zur Ewigkeit, aus der heraus dieser Schnee rieselt. Ich höre Stimmen. Ich sehe Gestalten huschen. Ich gehe von Dingen aus, die nicht vorhanden sind, nur in meinem Geist existieren. Fehlwahrnehmungen sind ein menschliches Phänomen. Pokale, die Schattenrisse von Gesichtern sind. Stufen, die nach oben und nach unten führen, je nachdem, wie man schaut. Ich bin ein kleiner Junge unterm Glas einer Schneekugel, in ihr gefangen, durch ein kurzes Schütteln von Schnee umgeben. Die kindlichen Nerven sind überreizt. Ich bin doch erst knapp über zehn Jahre alt, wimmere ich. Warum nur holt mich keiner raus, warum kommt da niemand? Ich will das alles nicht länger aushalten müssen. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Ich kann nicht sagen, was das Haus für ein Heim ist, warum ich so lange vor dem Haus stehe. Da öffnet sich kein Fenster. Da ist kein Rapunzelchen und lässt sein Haar wie eine rettende Strickleiter fallen für mich. Schneesand rötet meine Lider. Mich friert die Augenhaut. Ich will dann doch gefunden werden und meinetwegen sogar zurück ins Heim. Und fasse all meinen Mut zusammen. Und bin dann wieder am Wäldchen, den Weg zurück bis an das Geländer. Die Küste ist lang. Am Ende steht die Bäckerei. Dort riecht es fein und ist es immer warm. Beim Bäcker gibt es Kuchen, da kann man sich aussuchen. Ich gehe mit meiner Laterne, la bimmel di, an der Küste entlang zurück in bekannte Gefilde und stehe dann fürwahr wieder am Ausgangspunkt, der Straße, die seitlich abführt. Das heißt, ich weiß von hier aus den Weg ins Heim zurück und taste mich an einem Maschendraht vorwärts, zum Sportplatz hoch. Oder ist es doch der falsche Weg? Ich bin mit meinen Nerven am Ende. Ich kann mich der Tränen nicht erwehren. Ich stehe und weine und verfluche den verdammten Schnee. Ich schreie: Schnee, du bist nicht mehr schön. Hau ab, doofer Schnee, lass mich in Ruhe, geh woanders hin. Und dann ist da ein Gesicht, das sich in mein Gesichtsfeld schiebt wie ein guter Mond. Zum Gesicht gesellt sich eine Mütze, ein Schal, eine Arbeiterjoppe. Der Mund zum Gesicht spricht mich freundlich mit Nakleiner an und behauptet, er wisse, wer ich sei, wohin ich wolle. Folge mir, Kleiner. Nur zu. Der Mann trägt auf seinem Rücken einen Buckel, der im Dunkeln nicht zu übersehen ist. Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Der Buckelmann schiebt ein Fahrrad, auf das er sich schwingt. Mein leibhaftiger Quasimodo, mein Buckelradfahrer, mein rettender Glöckner auf dem Fahrrad, im Zeitlupentempo fährt er mir voraus, ruft mich mit dem Ton der Pedale, die einen Ton von sich gibt, dem ich erst Jahre später im Kino wieder begegnen werde, in Spiel mir das Lied vom Tod, in der Anfangsszene: Drei Männer in langen Staubmänteln betreten eine einsame Bahnstation mitten in der Wüste, sperren den Bahnhofswärter in eine Kammer ein und warten auf den Zug. Die ganze Zeit ist dieses Geräusch zu vernehmen, ein Eisen wahrscheinlich, vom Wind bewegt. Und dann fährt der Zug in die Station ein, doch keiner steigt aus. Und als der Zug den Bahnhof wieder verlässt, die Männer sich abwenden und gehen wollen, ist da die rätselhafte Melodie zu hören, von einer Mundharmonika gespielt, und ein fremder Mann steht auf der anderen Seite des Gleises und spielt dazu. Wie aus der Ferne, wie von den Schneewolken aus gesprochen, höre ich den Buckligen reden: Nur zu, Kleiner, nur zu.

Manche Leute sagen den Buckligen höheren Geist nach, Verstand, der in ihren Buckeln steckt, außergewöhnliches Wissen, weshalb die Buckligen früher gefürchtet waren, verfolgt wurden, getötet. Die von Geburt an Buckligen wissen um ihren Buckel und die Furcht der Menschen vor ihm und treiben mitunter Scherz gegen die Empfindlichkeit der Zeitgenossen, stellen sich zur Schau, fordern auf, näher zu kommen, den Buckel zu berühren. Mein Buckliger fährt Zickzackschlange, sodass ich ihm folgen kann, mit ihm Schritt halte und nicht zu sehr außer Puste gerate. Er hält an, steigt vom Rad ab, führt mich an das Haus mit der Nummer sechs. Die Hecke entlang, sagt: Die drei Treppenstufen empor und oben links auf den Klingelknopf drücken, und dann ist er weg wie im Märchen der gute Geist, verschwunden. Ich mühe mich, den Klingelknopf zu erreichen, komme aber nicht an ihn heran, bin zu klein für die Unternehmung, muss mir etwas einfallen lassen, eine Art Fußbank bauen und schwärme ins nähere Gelände aus, finde zwei Ziegelsteine, die ich übereinanderlege und erklimme, dass mein Zeigefinger frierend den Klingelknopf drückt, von drinnen her der warme Ton zu hören ist, dieses wohltuende Läuten, das mich ankündigt und schrickt, denn ich muss die Steine packen und an ihren Platz bringen; fort mit ihnen ins Schneedunkel, wo ich sie beleidigt aufprallen höre. Es geschieht aber nach dem Klingeln und dem Steine wegbringen eine Weile nichts. Dann sind Geräusche hinter der Tür zu vernehmen, die Haustür öffnet sich und ich erblicke das Gesicht der Adoptionsmutter. (Ich schreibe mit Absicht Adoptionsmutter, nicht Adoptivmutter, weil ich der Meinung bin, dass die Adoption nicht so adoptiv bei mir verlaufen ist, wie man es einem Heimkind herzlich wünscht, ich eher in die Adoptionsmutterfalle geraten bin, viel weniger adoptiv als adoptioniert behandelt worden bin, auch wenn es den Begriff adoptioniert erst recht nicht gibt.) Nein so etwas, ja wie denn um diese Zeit aber auch, wie erfroren da einer aussieht. Ich werde ins Haus geleitet, die Treppe empor, in den Flur, wo mir aus den klammen Sachen geholfen wird und ich in der Küche an einem Tisch sitze, heißen Tee hingestellt bekomme und erst einmal erzählen soll, was nur gewesen ist, wieso ich dermaßen durchfroren so spät angekommen bin.

Annahme an Kindes Statt

Die Annahme an Kindes Statt gibt dem angenommenen Kind ein neues Elternhaus und ermöglicht seine Erziehung in einer Familie. Sie stellt zwischen dem Annehmenden und dem Angenommenen ein Eltern-Kind-Verhältnis her und schafft die gleichen Rechtsbeziehungen, wie sie zwischen Eltern und Kind bestehen. Der Annehmende muss volljährig sein. Nur ein Minderjähriger darf an Kindes Statt angenommen werden. Zwischen dem Annehmenden und dem Kind soll ein angemessener Altersunterschied bestehen. Ehegatten sollen Kinder nur gemeinschaftlich an Kindes Statt annehmen. Wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft oder Pflegeschaft steht, kann kein Kind an Kindes Statt annehmen. Die Entscheidung über eine Annahme an Kindes Statt erfolgt auf Antrag des Annehmenden durch Beschluss des Organs der Jugendhilfe. Dem Annehmenden ist über die Annahme eine Urkunde auszuhändigen. Dem Antrag ist nur stattzugeben, wenn die Annahme an Kindes Statt dem Wohl des Kindes entspricht und der Annehmende in der Lage ist, das elterliche Erziehungsrecht in vollem Umfange wahrzunehmen.

WER NUR EINEN Elternteil verloren hat, ist eine Halbwaise. Beim Verlust beider Elternteile wirst du die Vollwaise, um die sich der Staat kümmert, wenn die Verwandtschaft nicht interessiert ist. Früher hat die Kirche die Waisen behütet. Später wurden sie von den Gemeinden, Stiftungen und Vereinen umsorgt. In Deutschland erhalten die minderjährigen Kinder sozialversicherter Arbeitnehmer eine Waisenrente, sollten diese durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit gestorben sein. Bei Halbwaisen werden 20 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes des Verstorbenen, bei Vollwaisen 30 Prozent als Rente gewährt. Die Waisenrente kann unter bestimmten Bedingungen, etwa bei einer Behinderung des Kindes, über das 18. Lebensjahr der Waisen hinaus bis zum 27. Lebensjahr gezahlt werden. Ein eheliches Kind kann nur mit Einwilligung, das heißt vorheriger Zustimmung der Eltern, ein nichteheliches Kind nur mit Einwilligung der Mutter adoptiert werden. Die Einwilligung muss gegenüber dem Vormundschaftsgericht erklärt werden, sie bedarf der notariellen Beurkundung. Die Einwilligung darf nicht für jeden denkbaren Fall erteilt werden. Es gibt ein Verbot der sogenannten Blanko-Adoption. Zulässig aber ist, dass der Einwilligende weder den Annehmenden noch dessen Lebensumstände kennt, die sogenannte Inkognito-Adoption. Ehegatten können ein Kind gemeinsam, Ledige alleine annehmen. Wer ein Kind alleine adoptieren will, muss das 21. Lebensjahr vollendet haben. Bei Ehegatten muss ein Ehegatte das 25., der andere das 21. Lebensjahr vollendet haben. Die Adoptiveltern müssen unbeschränkt geschäftsfähig sein.

Dieses meint Annahme an Kindes Statt. Der Annehmende leiht dem Kind die rechtliche Stellung des in eine Familie hineingeborenen Kindes. § 1741 ff. BGB. Das Kind muss für die Adoption mindestens acht Wochen alt sein. Es ist in die Adoptivfamilie eingegliedert, erhält deren Familiennamen, ist unbeschränkt Unterhalts- und erbberechtigt. Alle bisherigen Verwandtschaftsverhältnisse erlöschen. Es darf kein eheliches Kind ohne vorherige Zustimmung der Eltern und Einwilligung der Mutter adoptiert werden. Die Einwilligung wird gegenüber dem Vormundschaftsgericht erklärt, sie bedarf der notariellen Beurkundung. Die Einwilligende muss des Kindes Lebensumstände nicht kennen. Sie geht davon aus, dass das Kind gut aufgehoben ist, die Adoptiveltern Zeit, Mühe, Liebe und Geld investieren. Die neuen Eltern dienen dem Wohl des Kindes. Ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht.

ICH DARF MIT DER ADOPTION kein Heimkind mehr sein und habe umgehend ein Stadtkind zu werden. So leb denn wohl, du stilles Haus, ich zieh betrübt von dir hinaus, zieh betrübt und traurig fort, noch unbestimmt, an welchen Ort, leb dann wohl, du schönes Haus, du zogst mich groß, du pflegtest mein, nimmermehr vergess ich dein, und lebt denn all ihr Freunde wohl, von denen ich jetzt scheiden soll, und finden draußen denn kein Glück, denk ich mit Macht an euch zurück. Vaderhus un Modersprak, lat mit nömn un lat mit ropen, Vaderhus, du hellig Sted, Modersprak, du frame Red, schönres klingt dar niks tohopen, beste twee vub alle Gaben, müss dar niks so schön, so schön mehr as Gold un Edelsteeln, liegt in disse Wör vergraben, Kinnerglück un Oellernfreuden, ach, wer köff se wull för Geld, weert ok för de ganze Welt, leet ik ni de leeven beiden, lat mit nömn un lat mit ropen, ward mi doch dat Hart so klan, ward mi gar de hellen Tran lisen ut de Ogen lopen.

Ein Stadtkind werden ist für ein Heimkind nicht so einfach, wie man sich denkt. Es gibt eine Menge Kinder, die keinerlei Beachtung finden, obwohl laufend kinderlose Elternpaare unterwegs sind und sich in Heimen interessieren. Ich sehe mich, nach vergeblichen Versuchen doch noch adoptiert. Ich wollte die Besitznahme meiner Person nicht, Heinz und Tegen, meine beiden Freunde, ersehnten sich die Adoption so sehr. Uns war der Abschied voneinander nicht gegönnt. Wir gingen einfach so in einen anderen Zustand über, sahen uns auf immer getrennt. Keine Zeit, uns zu verschwören, kein Raum nach all den Trennungen, uns je wiederzusehen. Die Adoptionsmutter schneidet sämtliche Heimbande durch und spricht sich gegen jedweden Kontakt zum Heim aus, der Erziehungserfolge wegen, die gefährdet seien, wenn ich mich auf dem Heimniveau bewege. Es wäre eine Zeit um für mich, es gäbe da kein Zurück und gewisse Regeln müssten eingehalten werden, man dürfe nichts riskieren, es möchte doch so flink wie nur möglich aus mir ein richtiger Mensch geformt werden. Aus und vorbei, ein für alle Mal. Der Großmutter tat ich leid, nur konnte sie an den Grundsätzen ihrer Tochter auch nichts ändern. Lindern heißt ihre Aufgabe an mir, und einen Gegengeist bei mir erhalten. Ich unterstehe den Adoptionseltern, sprich, ich bin einzig für die Adoptionsmutter und ihre hochfahrenden Pläne zur Umerziehung da. Mir ist jedweder Besuch der alten Heimstätte, selbst die Nähe zum Gebiet um das Heim, aus dem mich die Adoptionseltern geholt haben, strikt verboten. Das Verbot wird von der Adoptionsmutter drohend ausgesprochen. Sie müsse sichergehen, sagt sie, dass die Früchte ihrer Umerziehung gedeihen. Ich mag das Wort Umerziehung von Beginn an nicht, wie ich andere von der Adoptionsmutter gebrauchte Begriffe nicht ausstehen kann: Anstand. Regeln. Gutes Benehmen von А bis Z.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: