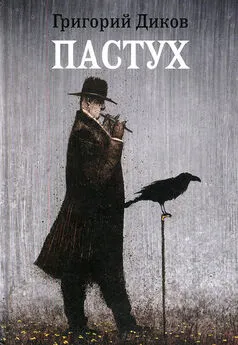

Григорий Диков - Пастух

- Название:Пастух

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Контакт-культура

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903406-56-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Диков - Пастух краткое содержание

Повесть «Пастух» завершает серию рассказов о селах Торбеево и Высоцкое, известных читателям по сборнику «Диковины», повести «Белый Волк», сказкам «Русалка» и «Резчик». В последней книге этого цикла рассказывается о судьбе Нила — круглого сироты, деревенского пастушка, наделенного от рождения удивительными способностями. Как употребит он эти способности — во благо людям или во вред? Велика в нем сила, велика жажда этой силой добыть себе власть и богатство, подняться над остальными. Вместе с тем Нил — живой человек, его судьбе нельзя не сопереживать. Отвергнутый односельчанами, преданный своей возлюбленной, Нил бежит из родных мест и начинает скитания вместе с артелью бродячих столяров. Кажется, судьба наконец улыбнулась ему, и прошлое навеки забыто — но тут перед ним появляется белесый призрак, страшный спутник из того самого прошлого, которое Нил пытается забыть.

Пастух - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так продолжалось несколько месяцев. Меж тем жизнь вокруг Нила Петровича шла своим чередом. История продолжала течение, постепенно набирая обороты.

Военные неуспехи на Дальнем Востоке породили разочарование в обществе; образованные слои бурлили и требовали перемен. Недовольство властью распространилось и на простой народ. Крестьянство, прежде служившее надежной опорой самодержавия, начало подниматься против землевладельцев и чиновников.

Иногда волнения крестьян заканчивались мирно, но иные оборачивались кровавыми мятежами. Один из них разгорелся в знакомых Нилу Петровичу местах и тем привлек его особое внимание. Заметку об этом событии Нил Петрович обнаружил в газете от 2-го апреля 190… года Окончание мятежа было трагическим. В столкновениях с казаками множество крестьян получили ранения, несколько из них оказались за решеткой. Сгорела часть старинной усадьбы, а вместе с ней хлев и конюшни. Ущерб имению был нанесен немалый.

Однако худшее произошло спустя неделю. Старый барин, рязанский помещик М., не перенес случившегося и умер от удара. Перед смертью он успел написать подробное письмо старому знакомому по русско-турецкой кампании — генералу Трепову. В письме описывались роковые обстоятельства последних дней и особенно подчеркивалась та невиданная доселе злоба, с которой крестьянские вожаки разговаривали со старым барином и с урядником, прибывшим в имение для переговоров.

Боевой офицер Трепов к этому времени стал крупным чином в жандармском отделении. Спустя два дня после того, как он получил и прочел письмо М., пришло известие о смерти старика. Новость эта так потрясла генерала, что он тут же истребовал дело о волнениях и о пожаре. Изучив бумаги, Трепов распорядился направить на место происшествия Дмитрия Ивановича, бывшего полицмейстера Городца, а ныне подполковника жандармерии и звезду столичного сыска.

Прибыв в рязанское имение, Дмитрий Иванович разместился в уцелевшей части барского дома, теперь пустовавшего, и открыл дознание. Он вызвал к себе урядника, старост двух окрестных деревень — Высоцкого и Торбеева — и священника с дьяконом. Расспросив поначалу их и записав показания, он начал обход крестьянских домов.

Главной целью следствия было установить зачинщиков мятежа и причину пожара. Из путаных объяснений крестьян следователь узнал о какой-то давнишней тяжбе между помещиком и общиной по поводу выпаса на противоположном, низком берегу Реки. Тяжба эта была разрешена несколько лет назад, стороны пошли на мировую, однако в деревне оставались недовольные. Ходили даже слухи о том, что кто-то скупает крестьянские земли или просто силой сгоняет крестьян с земли. Впрочем, много об этом узнать не удалось: мужики о выкупе разговаривать не хотели, отвечали уклончиво и неохотно, а бабы только кивали на мужей.

Из рассказов священника Дмитрий Иванович узнал, что незадолго до событий в деревне появились подстрекатели из города. Кто они такие и как выглядели, установить не представлялось возможным. Ясно было лишь одно: без их участия крестьяне вряд ли решились бы рядиться с барином и приходить толпой на барский двор. Единственное, что удалось определить с точностью, — возгорание произошло в результате поджога: недалеко от конюшни, с которой начался пожар, была найдена несгоревшая пакля и пустая бутылка из-под лампадного масла.

Расспрашивая крестьян о недавних волнениях, Дмитрий Иванович вдруг сообразил, что названия окрестных деревень ему знакомы и фамилии некоторых крестьян тоже прежде где-то встречались. Чтобы проверить догадку, он съездил в уездный город и телеграфом отправил в Санкт-Петербург запрос. Ответ из жандармского отделения пришел через два дня. Оказалось, что Торбеево и Высоцкое упоминались в розыскном деле мещанина Селивестрова, которое Дмитрий Иванович вел около семи лет назад. За отсутствием результатов дело было определено в архив, где пылилось на полке.

Прочтя телеграмму, Дмитрий Иванович отложил ее в сторону. Руки его дрожали, а сердце учащенно билось. Увидев имя Ефима Селивестрова, он тут же вспомнил все обстоятельства дела о поджоге строящейся церкви в Городце. Поджигатель — тот самый самозванец, который выдавал себя за пропавшего Селивестрова, — использовал паклю, пропитанную лампадным маслом. Таким же способом был подожжен и господский дом помещика М.

Дело приобретало неожиданный поворот. О своей находке Дмитрий Иванович написал генералу Трепову и сообщил, что задержится на месте еще на несколько дней. После чего продолжил обход крестьянских домов. Однако теперь его интересовали не недавние события около господского дома, а то, что произошло в этих краях много лет назад. На вопросы о далеком прошлом жители деревень Торбеево и Высоцкое отвечали куда более охотно, чем о недавних событиях.

О том, что с кровельщиком случилось неладное, стало ясно уже спустя два дня после того, как он простился с молодой женой и выехал в город на заработки. На следующее же утро бабы, ходившие в лес по грибы, наткнулись в овраге на перевернутую телегу, груженую инструментом, и подняли шум. А еще через день в Высоцкое, хромая, прибрел Ефимов конь, весь перепачканный болотной тиной.

Дойдя до избы вдовы Селивестровой, Дмитрий Иванович отдышался и придал себе умиротворенно-добродушный вид, бывший у него в ходу для допросов вне стен полицейского участка. Затем следователь постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь.

В горнице царил полумрак. За столом сидела немолодая грузная женщина в темно-малиновом сарафане. Лицо ее было бесстрастно и сохраняло некоторую приятность: видно, в молодости хозяйка дома была очень хороша собой. На коленях Катерины Львовны лежал, урча и нежась, черный мохнатый кот.

Повернув голову в сторону вошедшего, Катерина Львовна оглядела его и первая заговорила:

— Вы, барин, из города следователь? Так и знала, что ко мне придете, что и до меня очередь дойдет. Садитесь, спрашивайте. Я тридцать лет молчала, мне есть что рассказать.

Следователь сел к столу рядом с хозяйкой и собирался было задать первый вопрос, как вдруг Катерина Львовна жестом остановила его:

— Погодите немного, сейчас он придет, тогда уж и начнем…

Стоило ей только это сказать, как в окне мелькнула тень, раздались шаги на крыльце. В сенях скрипнула дверь. Следователь привстал со стула, силясь в полумраке горницы разглядеть вошедшего…

26. Затруднение

Интервал:

Закладка:

![Григорий Диков - Стандарты справедливого правосудия [международные и национальные практики]](/books/1091892/grigorij-dikov-standarty-spravedlivogo-pravosudiya.webp)