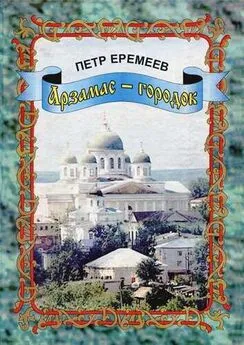

Петр Еремеев - Ярем Господень

- Название:Ярем Господень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арзамаскомплектавтоматика

- Год:2000

- Город:Арзамас

- ISBN:5-7269-0068-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Еремеев - Ярем Господень краткое содержание

Повествование «Ярем Господень» — это и трудная судьба основателя обители иеросхимонаха Иоанна, что родился в селе Красном Арзамасского уезда. Книга, написана прекрасным русским языком, на какой теперь не очень-то щедра наша словесность. Кроме тщательно выписанной и раскрытой личности подвижника церкви, перед читателем проходят императорствующие персоны, деятели в истории православия и раскола, отечественной истории, известные лица арзамасского прошлого конца XVII — первой половины XVIII века.

Книга несет в себе энергию добра, издание ее праведно и честно послужит великому делу духовного возрождения Отечества..

Ярем Господень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ходебщик поднял руку, толпа поутихла. Начал приказывать:

— Покажь, Мишенька-дружечка, как наши бабы сергачские в баню ходили, крутые боки тёрли, как на полок залезали, берёзовым веничком мягки места ублажали…

Медведь банную картину так похоже представил, что толпа рёвом ревела.

И снова своим высоким, протяжным голосом вопрошал медвежатник:

— А как красны девицы студёной водой умываются, на миру себя показать собираются… Белятся, румянятся, в зеркало дивуются, собой любуются…

Медведь не без удовольствия начал отирать морду лапами, «повязывать платок», поворачиваться и облизываться перед зеркалом…

Дружный хохот опять взмыл над Сенной площадью.

— Мишенька, родной, показуй, как казаки на службу вершне едут?

Пособник ходебщика подал медведю палку, и тот, пройдясь лапой «по усам», «поскакал» на ней.

Мужик вытер большим-большим красным платком свое потное лицо.

— А ну… Стрельцы московские, ребята таковские… Хлеб мирской, денежки государевы, порох да сума набила бока, артикул ружейный выкидывали, пищаль с руки на руку перекладывали…

Ходебщик кинул свою орясину медведю, и тот с видимой охотой показывал артикулы.

Арзамасцы дружно плескали руками, ахали — ну, выучка!

— И напоследок, Мишенька… Как детушки-малолетушки горох у бабки Анисьи воровали. А после, где скачком, где ползком удирали с огорода…

И медведь, озираясь и глухо ворча, «рвал-драл» горох, а потом трусливо убегал от бабки Анисьи…

Иоанн и Филарет, забыв о своем духовном звании, хохотали до слез.

Медвежья потеха кончилась тем, что зверь опять выдержал наскок «козы», а после вместе они проворно прошлись по кругу, причем «коза» задорила:

— Уж ты, Миша, попляши, у тя ножки хороши, приобуйся в сапожки, я возьму тебя в дружки…

Хозяин укоротил цепь, пошел рядом с медведем по кругу собирать доброхотное подаяние. Шапку держал медведь на вытянутой лапе. Дивно, никто вроде и не пугался зверя. Ходебщик заученно-сказово выпевал:

— Подаде, люди добрые, на прокормленье, на ваше и впредь удивленье, через год жди ты нас, любый сосед Арзамас!

Позвякивало в шапке…

Усердны арзамасцы в делах богоугодных.

В 1651 году противу соборного храма Воскресения Христова выстроили деревянную церковь во имя Введения в храм Пресвятые Богородицы с двумя приделами архидьякона Стефана и преподобно-мученицы Евдокии. Вскоре близ новоявленной церкви появились кельи, и объявился пятый счетом мужской монастырь в уезде.

Начальное забылось, и скоро стали недоумевать горожане: почему это стольник князь Самойла Никитич Шайсупов, будучи у них воеводой, да и духовная декастерия разрешили стать-быть обители почти в центре главной торговой площади. Более приличествовало бы обжиться пристанищу чернецов где-нибудь за городской чертой в уединенном месте. И приходило на ум: знать, по велению стольного града Москвы указано место «царского богомолья».

Кабы тогда, при начале, загляд вперед… Пахотной земли у монастыря нет, ругой — денежным пособием [15] Руга — деньги или съестные припасы тем церковным принтам, которые не имели земли и не получали платы за требы.

не награжден, единственный доход у братии — милостыня благочестивых вкладчиков да взимание мзды за хранение купеческих товаров в подклети церковной. Ну и добавляют отцу казначею в мошну доброхотные подаяния арзамасских и прочих базарников.

Два дня в неделю торг. Храпят и ржут лошади, скрип телег, звон и стук разной посуды, людское разноголосье, эти корыстные торговые страсти окатывают обитель с раннего-раннего утра.

Ко всему, у южной стены Введенского — бабий тряпичный развал. Какого носильного старья, всякой другой домовой мелочи тут нет! Грешен, засматривался иной раз Иоанн здесь на молодок: тряпичные куклы берут для малых детонек, а сами-то, самим-то впору садиться да играть.

Вот так-та-ак…В глазах-то девицы да молодицы. Ай, да монашенек…

Почасту простаивал Иоанн у низенькой монастырской ограды, смотрел на ярившийся торг, на шумных людей и все больше и больше смелел в мыслях, что следует надолго уйти из монастыря туда, где молитвенная тишина и где он будет далек от людских страстей. Потому и вспоминал о Старом Городище — славно там, никаких тебе лишних помышлений, никаких окаянных соблазнов.

Но подъемлет ли он тяжкий труд отшельника? Не выше ли труд этот его сил?!

Назойливо лезли в голову разные уклонения: уготовит себе разлуку с родителями. А как там с кормлей? Но поднималось в молодом монахе и другое: он же отрекся от родных, когда принимал постриг. И медведь страшится человека… А с брашным — деревни недалече. Что самой первой опаской: едва сокроется в пустыню, как следом явится лукавый со своими злокознями, соблазнять примется. Потому, как сказывают, многие и бывалые вроде бы монахи не возмогли перенести своего уединения.

Последней зимой Иоанн читал святого Исаака Сириянина об отшельничестве и безмолвии, задумывался над словами преподобного Иоанна Лествичника, который упреждал: «Горе единому в пустыне, если впадет в уныние, некому ободрить его».

Но Сергий-то Радонежский в юные лета преодолел начальный дух уныния, малодушия, не попустил страху одиночества…

В Саровы места душа наряжалась.

Из своих, введенских, звать с собой некого. Одни — стары, другие и помоложе, да в тепле монастырском пригрелись, обыкли в городу. Написал в Санаксарский Филарету, открылся: крест водружали вместе — крест ждет поклонения…

А в мир опять шла дружная, шумная весна.

Скоро на Воскресенской горе и площади тепло растворожило снег, поломало коросту затоптанного черного льда, избитого конскими подковами, изрезанного санными полозьями, по колеям побежали мутные ручьи в горнило осевшей Кузнечной башни — волокли за собой набухшее от воды ледяное крошево, ошметы залежавшегося снега, сенные клочья, раскисший навоз и всякую прочую непотребную мелочь…

Ярче засияло белое железо и медь луковиц глав церквей, на синем небе посвежели белые стены Спасского монастыря, а в ближней Ореховской слободе ожили вездесущие крикливые воробьи, и так азартно купались в воздухе над городом веселые голуби.

В покое игумена всегдашняя тишина, устойчивый запах лампадного масла и свеч. Непокрытый стол, толстые книги в темных кожаных переплетах с медными застежками по обрезу, в углу большой киот с мерцанием окладов икон, приставленные скамьи для приходящей братии обтянуты давно вышорканным черным сукном. Пол у стола застлан валяным войлочным ковром с красной каймой и розанами по углам.

Тихон в свободный час услаждал себя чтением. Смолоду он читал и писал стоя за специальным столиком с наклонной столешницей, а теперь, когда старость ноги ослабила и глаза, занимался за столом. Читаемая книга лежала на крепкой деревянной же подставке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: