Татьяна Муравьева - Жены и девы Древней Руси

- Название:Жены и девы Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-7077-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Муравьева - Жены и девы Древней Руси краткое содержание

О самых знаменитых и выдающихся женах и девах Древней Руси рассказывает очередная книга серии.

Жены и девы Древней Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Непростой оказалась судьба реликвий, связанных с Евфросиньей Полоцкой, – иконы Эфесской Богоматери и драгоценного креста-реликвария.

Икона Эфесской Богоматери известна также под названиями Корсунской и Торопецкой. Первое название появилось потому, что, по преданию, по пути из Константинополя в Полоцк икона на год задержалась в Корсуни, второе же название она получила, поскольку впоследствии оказалась в городе Торопце. О том, как и когда она туда попала, существует несколько версий. По одной, эта икона была дана в приданое внучатой племяннице Евфросиньи, полоцкой княжне Александре, которая выходила замуж за молодого новгородского князя Алексанадра, еще не одержавшего знаменитую победу над шведами на реке Неве и не получившего прозвание Невского. Новобрачная пожелала, чтобы принадлежащая ей икона была поставлена в Богородицком соборе в городе Торопце близ Пскова, где происходило венчание.

По другой версии, икона покинула Полоцк в 1579 году, когда он был захвачен войсками Стефана Батория и Спасский монастырь был передан иезуитам, а монахини бежали в Торопец и унесли с собой икону.

После революции, в 1921 году, Богородицкий собор в Торопце был закрыт, икона передана сначала в местный краеведческий музей, а затем в Государственный Русский музей в Петербурге, где находится и поныне.

Впрочем, есть и еще одна версия, согласно которой в Торопец попал список с иконы, сделанный в XIII веке, подлинная же в период татаро-монголького нашествия была вывезена в Новгородскую землю и известна сейчас под названием Тихвинской.

Еще более сложной оказалась судьба кипарисового креста со священными реликвиями, получившего название «крест Евфросиньи Полоцкой». В начале XIII века, во время междоусобной борьбы между полоцкими и смоленскими князьями, смоляне, несмотря на грозную надпись, запрещающую выносить крест из Спасского собора, вывезли его в Смоленск. В XIV веке Полоцкое и Смоленское княжества вошли в состав Великого княжества Литовского. В 1514 году, во время борьбы за эти земли между литовским и московским великими князьями, Смоленск был взят московским князем Василием III. Крест Евфросиньи Полоцкой оказался в числе трофеев и был переправлен в Москву, где хранился в великокняжьей казне как величайшая ценность. Однако в 1563 году, в ходе Ливонской войны, сын Василия III Иван Грозный, отправляясь в поход, взял крест с собой, дав обет вернуть его в Полоцкий Спасский монастырь, если Бог дарует ему победу. Победа была одержана, и крест вернулся в храм, для которого был создан. Но шестнадцать лет спустя, в 1579 году, Полоцк захватил польский король Стефан Баторий, и Спасский монастырь был передан иезуитам. Крест перенесли в остававшийся православным храм Святой Софии. В 1812 году, во время нашествия Наполеона, служители спрятали крест, замуровав его в стену. В 1841 году крест уже в третий раз оказался в Спасском монастыре. В 1920-х годах, после того как монастырь был закрыт, крест передали в музей города Могилева. Во время Великой Отечественной войны крест Евфросиньи Полоцкой исчез, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

В конце XX века белорусский мастер Н.П. Кузмич по сохранившимся рисункам и фотографиям креста изготовил его копию, которая сейчас находится монастыре.

Евфросинья Полоцкая особенно почитаема в Белоруссии и считается небесной покровительницей Белорусской земли. В Полоцке и в Минске ей установлены памятники.

Плач Ярославны

Образ Ярославны из «Слова о полку Игореве» – один из самых поэтичных женских образов в русской, а может быть, и в мировой литературе. Ее исполненный любви и скорби «Плач» по мужу, раненному в бою и попавшему во вражеский плен, звучит на протяжении уже восьми с лишним столетий и по-прежнему трогает душу:

«По Дунаю ласточкой помчусь я,

Омочу бебрян рукав в Каяле,

Оботру кровавы раны князю,

На белом его могучем теле!..»

Там она в Путивле, раным-рано

На стене стоит и причитает:

«Ветр-ветрило! Что ты, господине,

Что ты веешь, что на легких крыльях

Носишь стрелы в храбрых воев лады!

В небесах под облаки бы веял,

По морям бы корабли лелеял,

А то веешь, веешь – развеваешь

На ковыль-траву мое веселье…»

Там она в Путивле, раным-рано

На стене стоит и причитает:

«Ты ли Днепр мой, Днепр ты мой Славутич!

По земле прошел ты половецкой,

Пробивал ты каменные горы!

Ты ладьи лелеял Святослава,

До земли Кобяковой носил их…

Прилелей ко мне мою ты ладу,

Чтоб мне слез не слать ему с тобою

По сырым зорям на сине море!..»

Там она в Путивле, раным-рано

На стене стоит и причитает:

«Светлое, трисветлое ты Солнце,

Ах, для всех красно, тепло ты, Солнце!

Что ж ты, Солнце, с неба устремило

Жаркий луч на лады храбрых воев!

Жаждой их томишь в безводном поле,

Сушишь, гнешь несмоченные луки,

Замыкаешь кожаные тулы…» [16]

Евфросинья Ярославна, жена новгород-северского князя Игоря – главного героя «Слова» – была младшей дочерью галицкого князя Ярослава Осмомысла.

Галицкое княжество лежало на юго-западе Руси, у подножия Карпатских гор. В конце XI столетия эту землю получили правнуки Ярослава Мудрого, внуки его старшего сына Владимира – Василько и Володарь Ростиславичи, положив начало Галицкой княжеской династии. Отец Евфросиньи Ярославны – Ярослав Владимирович по прозванию Осмомысл, что означает «в восемь раз мудрейший», – был внуком Володаря Ростиславича и сел на галицкий престол в 1153 году.

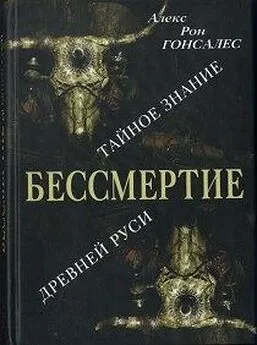

Плач Ярославны. Рис. Татьяны Муравьевой

Галицкая земля была плодородна, богата и хлебом, и скотом, а еще – солью, ценнейшим по тем временам продуктом, которым снабжала она всю Русь. (Согласно одной из версий, самое название Галицкой земли происходит от греческого слова «галис» – «соль».) Галицкое княжество граничило с поляками и венграми, и через него шел путь в европейские страны, что способствовало развитию и расцвету торговли. Галицкая земля была густо заселена, изобиловала селами и городами, ее столица – город Галич – ничем не уступала стольному Киеву, а галицкие князья, случалось, превосходили своим могуществом и богатством великого князя Киевского.

В «Слове о полку Игореве» так говорится о Ярославе Осмомысле:

Галицкий Осмомысле Ярославе!

Высоко сидише на своем златокованом столе,

Подпер ты горы Угорские

своими железными полками…

Ярослав Осмомысл был женат на княжне Ольге Юрьевне, дочери суздальского князя Юрия Владимировича, известного под прозванием Долгорукий. Прозвание это он получил за то, что всю жизнь тянул свои долгие руки к киевскому престолу, который захватывал и терял несколько раз. Среди союзников Юрия Долгорукого в борьбе за престол был отец Ярослава Осмомысла – галицкий князь Владимир Володарьевич. Князья решили скрепить свой союз еще и родственными узами, и в 1150 году княжна Ольга Юрьевна вышла замуж за княжича Ярослава Владимировича, который был тогда совсем молод и еще не получил прозвания Осмомысла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: