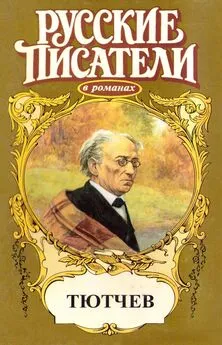

Юрий Когинов - Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой

- Название:Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АРМАДА

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-7632-0829-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Когинов - Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой краткое содержание

Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наверное, шалили где-то на трактах удалые и лихие головы, не без того на Руси. Толстой же не мог забыть, как в первой поездке его поразили колонны закованных в колодки людей, которых гнали по степи солдаты. Кто были эти каторжники — уголовные убийцы или строптивые ослушники барского или чиновничьего своеволия, желавшие лишь себе одному вожделенной воли, чтобы всласть поесть и попить, или радетели за общую, народную долю?

Сейчас, проезжая снежной целиной, он будто въяве отчётливо видел печальное шествие по выгоревшей, бурой степи, и сами собой, наверное, слагались строки:

Спускается солнце за степи.

Вдали золотится ковыль, —

Колодников звонкие цепи

Взметают дорожную пыль.

Идут они с бритыми лбами,

Шагают вперёд тяжело,

Угрюмые сдвинули брови,

На сердце раздумье легло.

Идут с ними длинные тени,

Две клячи телегу везут,

Лениво сгибая колени,

Конвойные с ними идут.

«Что, братцы, затянемте песню,

Забудем лихую беду!

Уж, видно, такая невзгода

Написана нам на роду!»

И вот повели, затянули,

Поют, заливаясь, они

Про Волги широкой раздолье,

Про даром минувшие дни,

Поют про свободные степи,

Про дикую волю поют,

День меркнет всё боле, — а цепи

Дорогу метут да метут...

Дядя Василий встретил Толстого радостный, поздоровевший, с лицом покрытым смуглым, степным загаром. Несмотря на то что перевалило ему уже за пятьдесят пять, он всё ещё был красив и статен.

— По-прежнему не унялся, чудишь? — заключил он Алексея в могучие объятья и сам тотчас почувствовал, как словно обручем стиснули его руки племянника. — Весь Петербург потрясён «Фантазией»! Жаль, что не попал я на вашу премьеру — как раз готовился к отъезду сюда. Но мне говорили, комедия ваша — и смех и слёзы. Писали мне уже сюда, государь как-то встретил Алёшку Жемчужникова: «Ну, братец, не ожидал, что ты сочинишь такую...» — «Что, чепуху, ваше величество?» — «Я слишком воспитан, чтобы так выражаться!» — ответил Николай Павлович. Так было? Ну а с тебя, как говорится, как с гуся вода! Не прошло и нескольких месяцев — пожалован в церемониймейстеры двора его величества... Ну а у меня здесь свой артист, от которого хоть вешайся, хоть стреляйся...

В кабинет влетел Саша Жемчужников и кинулся к кузену.

— О твоих проделках я Алёшке начал говорить, — пряча ухмылку в лихо закрученные усы, произнёс Василий Алексеевич. — Нет, ты, Алёша, представь, вызываю я этого артиста, то есть моего чиновника для особых поручений, и приказываю срочно составить бумагу для отсылки в Петербург. При этом прошу: «Только постарайтесь, господин Жемчужников, как-нибудь поцветистее!» Через какое-то время кладёт мне на стол реляцию: «Ваше превосходительство, как и просили...» Гляжу, а перед глазами разноцветные круги, да что там — целая радуга! Оказывается, в каждом слове одна буковка выведена чёрными чернилами, другая — синими, третья — красными, четвёртая — зелёными — так до конца! «Сашка! — не стерпел я. — Да за такое я тебя куда Макар телят не гонял зашлю!» Да вспомнил: куда ж дальше Оренбурга? — и махнул рукой...

Десять лет назад, в свой первый приезд, Толстой нашёл дядю едва живым. Старая рана от турецкой пули, часто досаждавшая ему, сильно загноилась, и докторам пришлось вновь прибегнуть к хирургическому вмешательству. Бравый генерал сдал, как-то вдруг осунулся и постарел, даже лихие усы, подзавитые колечками, опустились вниз.

Причиной оказалась не только напомнившая о себе рана физическая, но, не в меньшей мере, нравственная, исполненная страданий за десятки и сотни своих боевых товарищей, кто остался навечно в степях, убитый стужей и голодом, сражённый болезнями или пулей в жестоком походе по безлюдной степи в Хиву.

Генералу Перовскому до конца своих дней не забыть той ужасной зимы 1839 года, когда более чем пятитысячный отряд под его командою вышел из Оренбурга и начал свой путь по безоглядной, схваченной лёгким ноябрьским морозцем степи. Погода при выступлении была — лучше не надо. Но на первой же днёвке, в Илецке, ударила более чем двадцатиградусная стужа. Первая колонна, вышедшая из города несколькими неделями раньше, ещё в октябре, состоявшая из трёхсот пятидесяти человек при четырёх орудиях и более тысячи верблюдов, нагруженных всем необходимым для дальнего похода, достигла Эмбы вполне благополучно. В степи снега и мороза тогда ещё не было, и потому везде находился подножный корм для верблюдов и лошадей, и в воде для животных и людей не ощущалось недостатка.

Однако двум другим колоннам, и особенно четвёртой, замыкавшей, которую возглавлял сам Перовский, пришлось туго. Если первый отряд замышлялся лёгким, своего рода разведывательным, то остальные были массивные, тяжёлые, двигавшиеся черепашьим шагом. Колонны имели по три тысячи, а четвёртая даже четыре тысячи верблюдов, много конского поголовья, артиллерии. Перед выступлением с днёвок и ночлегов и при остановках всё это огромное количество верблюдов приходилось навьючивать и развьючивать, с чем не всегда справлялись ни нанятые погонщики-киргизы, ни тем более не приученные к этому солдаты. Животные заболевали от неправильного ухода, на теле у них образовывались потёртости вплоть до костей, и, значит, на долю здоровых верблюдов ложилась дополнительная поклажа, которая очень скоро выводила их из строя.

Двадцать четвёртого ноября неожиданно выпал глубокий, выше колена, снег, а через три дня поднялся свирепый степной буран при двадцатишестиградусном морозе. Продрогшие от сильной стужи и ветра лошади в ночь на двадцать восьмое сорвались с коновязей и побежали в степь, ища укрытия от напасти. Все часовые в ту ночь обморозили себе лица, руки и ноги, пальцы пришлось у многих ампутировать в холодных войлочных кибитках, на морозе, продолжавшем держаться около двадцати пяти градусов.

Декабрь разразился ещё более невиданными снегопадами, метелями и стужей, которых не могли припомнить не только солдаты, служившие в степях по нескольку лет, но и аксакалы и старожилы здешних мест. Стало непросто приготовить горячую пищу, устроить ночлег, уберечься от простуды и наступавшей уже дизентерии. Беда подобралась и к верблюдам: двигаясь по степи, они резали в снегу, покрытом ледяной коркой, ноги в кровь выше колен и, обессиленные, падали и не могли подняться. Таких животных оставляли в степи, а казаки делили снятую с них поклажу — муку, сухари, сахар, спирт и другое продовольствие, распихивая его по своим торбам. Топлива не было нигде в округе, и тогда для костров пошли в ход разрубленные на дрова лодки, взятые с собой для предполагавшейся переправы через Аральское море. Но и лодки, и всё иное, способное гореть, оказалось уничтоженным в считанные дни. И тогда Перовский приказал объявить войскам, что солдаты и офицеры сами должны отыскивать для себя топливо, ибо выдать более нечего...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: