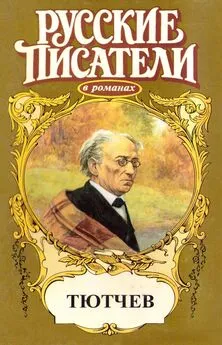

Юрий Когинов - Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой

- Название:Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АРМАДА

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-7632-0829-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Когинов - Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой краткое содержание

Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником... У нас — всё полезай в одну форму, в служебную! Однако известно, что один материал годен для постройки домов, другой — для делания бутылок, третий — для изделия одежд, четвёртый — для колоколов... но у нас камень или стекло, ткань или металл — всё в одну форму!

Сашка, растянувшийся на тахте, засмеялся:

— Здорово ты насчёт бутылок и колоколов! Из меня, увы, не изготовишь и убогого курка, а не то что ружья, коим мечтает меня видеть наш умный и целеустремлённый дядя-генерал.

Александр Жемчужников недавно окончил университет, и Перовский, помня о когда-то плодотворной дружбе с Далем, который теперь успешно служил в министерстве брата Льва, увлёк за собой в Оренбург молодого и образованного чиновника. Но оказалось, что у него ещё не весь ветер вышел из головы.

Между тем Василий Алексеевич хорошо понимал, к чему не лежала душа племянников — к чиновнизму. Да, прав Алёша Толстой: вся наша администрация и общий строй — явный неприятель всему, что есть художество, — начиная с поэзии и до устройства улиц... Он понимал и то, что дружба племянника с цесаревичем — золотая клетка. Ведь он сам был из того теста, что и племяши, и сам не мог и не захотел стать чьей-то ходячей принадлежностью.

И всё же Перовский не мог согласиться, что служба как таковая противопоказана творческой личности.

— Всё бросить легче, чем попытаться что-то в существующих порядках изменить. Это, если хочешь, признак того же эгоистического чиновника, привыкшего думать лишь о своей выгоде: раз не по мне — буду искать, что лично меня устраивает! Я назвал это эгоизмом, сиречь себялюбием. Но следовало бы определить такое поползновение лучше малодушием и трусостью.

— В вас, дядя, говорит генерал, — возразил Толстой.

— Генерал — это человек, который привык не бояться никаких, даже самых отчаянных, положений и не покидать панически поле боя. И ещё генерал — прежде всего думающий о тех, кто вверил ему свои жизни. Согласен: ты вправе уйти! Но лишь тогда, когда проявишь себя на том поприще, которое сочтёшь делом всей жизни.

— Но я нашёл опору. Она — моя Софи.

— Опора для человека должна быть не вовне, а внутри его.

5

В Петербурге ставили пьесу «Безденежье» — молодого, но многообещающего литератора Тургенева. Его «Записки охотника», недавно увидевшие свет, имели успех в обществе — так естественно, правдиво и вместе с тем сострадательно русская литература, пожалуй, ещё не говорила о деревне и мужике. И вот уже автор — драматург.

Александра Осиповна Смирнова, известная когда-то фрейлина Россет, приятельница Пушкина, Лермонтова и других знаменитых писателей, не могла не воспользоваться пребыванием Тургенева в столице и не пригласить его к себе.

Гостей оказалось немного, и среди них — давний друг семьи Алексей Толстой.

Не прошло ещё и месяца с того дня, как Москва проводила в последний путь Гоголя, и посему разговор за обедом не мог не коснуться его памяти.

Толстой когда-то был довольно знаком с покойным. Первый раз они встретились, кажется, в 1837 году во Франкфурте-на-Майне, где в ту пору Алексей был приписан к русской миссии. И надо же такому случиться: в гостинице писатель принял своего юного соотечественника в странном наряде — завёрнутым в простыню и одеяло.

Всё объяснилось тут же: Гоголь, готовясь к отъезду, наказал служителю гостиницы к раннему утру упаковать все вещи, вплоть до мелочей, чтобы отправить багаж заранее, впереди экипажа, как обычно и делалось при дальних переездах. Ну лакей буквально выполнил приказание, уложив в сундуки весь гоголевский скарб, вплоть до костюма, в котором сам пассажир должен был ехать.

Не являлось ли это намеренным розыгрышем, рассчитанным на публику, затруднительно сказать. Автор «Сорочинской ярмарки» и «Ревизора» — со вздёрнутым хохолком на голове и смеющимися глазами — мог выкинуть любую шутку.

Через год в Риме Толстой его узнал с трудом: ничего напоминающего склонного к розыгрышам малоросса ни в речи, ни в жестах уже не осталось. Одет он был строго, по-европейски и, гуляя по великому городу, солидно рассказывал о достопримечательностях, словно не замечая, что и другие его знакомые не менее его сведущи в истории Рима.

В ту пору здесь как раз находились Александра Осиповна, знавшая Толстого с ранних лет, поскольку в молодости являлась подругой Анны Алексеевны Толстой, и Жуковский.

Тогда Толстой, чтобы не казаться нескромным, делал вид, что совершенно не прислушивается к разговору двух знаменитых писателей, но в то же время старался не пропустить ни слова из того, что вдохновенно говорил Гоголь Василию Андреевичу: «Мёртвые души» здесь, за границей, текут у меня живо, живее и бодрее, чем дома, и мне совершенно кажется, что будто я в России: передо мною все наши — наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы — словом, вся православная Русь».

Жуковский напомнил, как Николай Васильевич два года назад писал ему, что львиную силу чувствует в душе своей и верит: обязательно сделает то, что не совершит обыкновенный человек. Пушкин ли возжёг такую уверенность в авторе? Да кто ж не вдохновится, не соберёт все свои возможности, услышав сердечное благословение гения!

Первые страницы поэмы набросал ещё в Петербурге, но закапризничал, закуксился, когда начались холода в стылой Северной Пальмире, и, схватив начатую рукопись, вырвался в Европу. Осень на юге Швейцарии, в городке Веве, где остановился Гоголь, стояла прекрасная. В комнатке у него было тепло, и он, вытащив из чемодана листы с набросками, вновь принялся за свой замысел. Всё начатое переделал, обдумал более весь план и теперь вёл его спокойно, как летопись. Всё в нём жило невиданно мощно, картины строились живые, яркие, и он, не скрывая высокости душевного озарения, писал тому же Василию Андреевичу: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то вся Русь явится в нём! Это будет первая моя порядочная вещь, которая вынесет моё имя...»

Всем хотелось послушать, что же ложится на бумагу в скромном уединении художника, но он уклонялся от чтения. Наконец вышел первый том долгожданной поэмы — и как предсказывал сам автор в начале своей работы: «...ещё восстанут против меня новые сословия и много разных господ», так, собственно, и произошло.

Если «Ревизор» оказался портретом тупого, алчного, погрязшего во взятках и истязающего, грабящего народ николаевского чиновничества, то в «Мёртвых душах» увидели портрет всей крепостнической России — с её обиралами-помещиками, с сонмом губернского и уездного бездарного дворянства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: