Мехмед Йылмаз - Турция. Полная история страны

- Название:Турция. Полная история страны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-145220-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мехмед Йылмаз - Турция. Полная история страны краткое содержание

И все это время империей правила одна династия. На протяжении шести веков им управляли (реально или номинально) тридцать четыре правителя — от Османа Гази до последнего султана Мехмеда Шестого.

Мустафа Кемаль, прозванный Отцом нации — Ататюрком — почитается наравне с Османом Гази, Мехмедом Завоевателем и Сулейманом Справедливым. Как же небольшому государству удалось стать одной из самых могущественных империй мира? Ответ в этой книге.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Турция. Полная история страны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

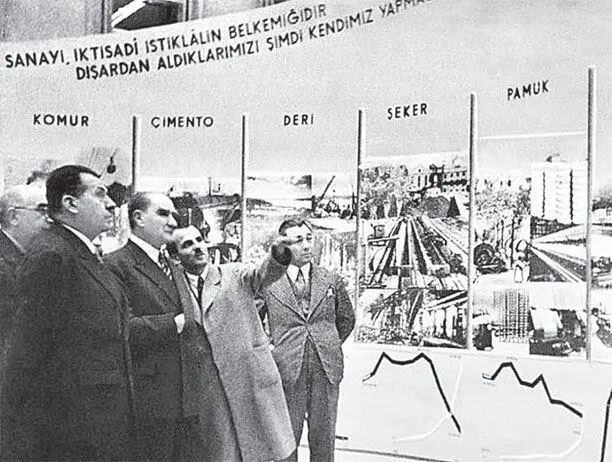

Установление государственного контроля над экономикой сочеталось с поощрением частной инициативы. Согласно «Закону о поощрении промышленности», действовавшему с 1 июля 1927 года, для постройки предприятий безвозмездно выделялись земельные участки площадью до десяти гектаров. Создатели новых предприятий получали значительные налоговые льготы. Государство держало курс на переход от кустарного производства и мануфактур к крупным современным предприятиям и на всестороннее развитие производства, в основе которого лежала политика импортозамещения. «Полная независимость возможна только при экономической независимости», — говорил Ататюрк. Принятые меры привели к тому, что в тридцатые годы XX века по темпам промышленного развития Турция занимала третье место в мире.

Ататюрк слушает доклад о состоянии национальной промышленности

В 1924 году было создано Министерство продовольствия, земледелия и скотоводства, которое занялось внедрением новых методов ведения сельского хозяйства. По всей стране создавались фермы, которые должны были служить образцами и нести в народ передовой опыт. Поощрялось создание сельскохозяйственных кооперативов. Среди безземельных и малоземельных крестьян распределялись национализированные вакуфные земли, а также бесхозные земли, собственники которых умерли или эмигрировали из страны. Из-за несовершенства законодательной базы и ряда других причин земельная реформа оказалась самой продолжительной из преобразований, начатых Ататюрком. Она завершилась только в пятидесятые годы прошлого века.

Для наглядного олицетворения разрыва с османским прошлым в обиход внедрялась европейская одежда. В 1925 году был принят так называемый «закон о шляпах», запрещавший фески, чалмы и тюрбаны и вводивший европейские головные уборы. Затем от головных уборов перешли к одежде. Традиционную мусульманскую одежду могли носить только служители религиозного культа при исполнении своих обязанностей. Ататюрк говорил: «Было необходимо запретить феску, которая сидела на голове как символ невежества, небрежности, фанатизма, ненависти к прогрессу и цивилизации, и заменить её шляпой, головным убором цивилизованного мира. Таким образом, мы продемонстрировали, что турецкая нация в своём мышлении и во всем другом не уклоняется от цивилизованного общества». Сначала европейские одежды были обязательными только для чиновников, но затем это правило распространилось на всех граждан. От этого новшества была и экономическая польза — новые одежды шились из тканей отечественного производства, что стимулировало развитие текстильной и швейной промышленности.

Сопротивление любым реформам расценивалось как выступление против государства и жестко подавлялось. Так, например, в первые три месяца после введения «закона о шляпах» за его неисполнение было казнено пятьдесят семь человек, первым из которых стал мударрис [182] Мударрис (в переводе с арабского «ученый») — преподаватель медресе.

Искилипли Мехмед Атыф Ходжа. Не желавшие носить европейские костюмы объясняли это тем, что мусульманину по шариату запрещено подражать немусульманам и уподоблять себя им.

С 1 января 1935 года вводились фамилии и отменялись все прежние титулы. Мустафа Кемаль, которого уже нельзя было называть Кемалем-пашой, получил от Великого национального собрания почетную фамилию Ататюрк — Отец турок. Граждане могли придумать себе фамилию или же выбрать ее из официального перечня.

Смерть Ататюрка

В 1937 году состояние здоровья Ататюрка начало ухудшаться, но он исполнял обязанности главы государства до конца июля 1938 года. Отец Нации умер 10 ноября 1938 года, в возрасте пятидесяти семи лет, в стамбульском дворце Долмабахче.

Своих детей у Ататюрка не было, но зато было десять приемных — восемь дочерей и два сына. Они унаследовали часть отцовского имущества, часть досталась родной сестре Ататюрка, Махбуле, часть — научным обществам истории и лингвистики. За год до кончины, Ататюрк безвозмездно передал принадлежавшие ему земли государству, а часть собственной недвижимости — городским властям Анкары и Бурсы. Женат Ататюрк был недолго — с января 1923 года по августа 1925 года. Его избранница Латифе Ушаклыгиль стала олицетворением эмансипации турецких женщин. Причины развода не оглашались, но принято считать, что к расставанию с Латифе Ататюрка побудило ее вмешательство в государственные дела. Но это всего лишь предположение. Как говорится, только трое знают, что происходит между супругами, — муж, жена и Аллах.

Латифе Ушаклыгиль в 1923 году

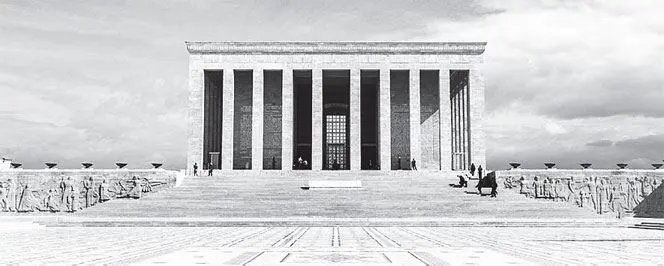

Ататюрк был похоронен на территории Анкарского этнографического музея. В ноябре 1953 года его останки были перенесены в построенный в Анкаре мавзолей «Аныткабир» [183] «Аныткабир» переводится как «мемориальная могила».

.

Мавзолей Ататюрка

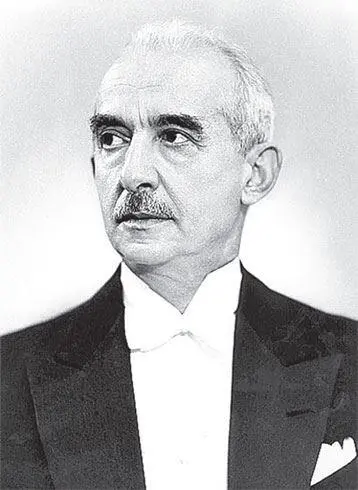

Исмет Инёню

Преемником Ататюрка стал его ближайший соратник Исмет Инёню, остававшийся главой государства до 1950 года. Свою фамилию он получил в честь побед над греческими войсками в двух сражениях при деревне Инёню в 1921 году. Исмет Инёню продолжил реформы, которые не были завершены при жизни Ататюрка, и ввел многопартийность — в 1945 году была сформирована Партия национального развития, которая в следующем году участвовала в парламентских выборах. Поражение Народно-республиканской партии на выборах в 1950 году положило конец президенству Инёню, который стал лидером парламентской оппозиции.

Исмета Инёню часто упрекают в том, что, будучи президентом, он проводил политику милитаризации, увеличив численность турецкой армии до миллиона человек. Но давайте не будем забывать, в какое время Инёню правил государством. Он стал президентом буквально накануне Второй мировой войны, а оставил этот пост в то время, когда существовала реальная угроза Третьей мировой войны (достаточно вспомнить хотя бы Корейскую войну 1950–1953 годов, которая едва не вылилась в войну между Соединенными Штатами и Советско-китайским альянсом). Можно ли было пренебрегать обороной государства в такое время и не уделять должного внимания военной сфере? Разумеется, нет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сэйдж Типпот - США. Полная история страны [litres]](/books/1060851/sejdzh-tippot-ssha-polnaya-istoriya-strany-litres.webp)