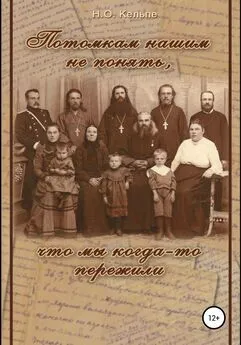

Наталья Кельпе - Потомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

- Название:Потомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Кельпе - Потомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили краткое содержание

Потомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

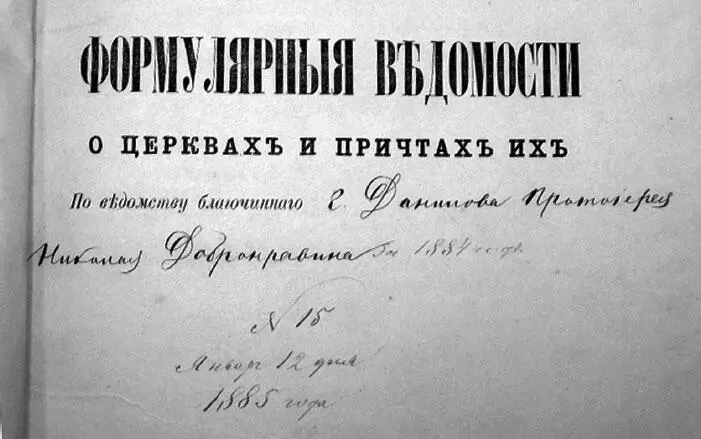

«Формулярные ведомости о церквах и причтах их по ведомству благочинного г. Данилова Протоиерея Николая Добронравина за 1884 год»

ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3613

В сохранившихся метрических книгах Даниловского Воскресенского собора находим запись о его смерти [42] ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 2690 а. Л. 33 об, 34.

: «17 августа 1898 года умер и 20 августа погребен Местного Даниловского Воскресенского Собора заштатный Протоиерей Николай Прохоров Добронравин, 84 лет, от старческой дряхлости. Исповедовал и приобщал священник церкви села Хабарова Павел Виноградов. Совершал погребение Протоиерей Леонид Верзин с диаконом Александром Смирновым на городском кладбище» . Матушка – супруга отца Николая – всего на полгода пережила мужа: «8 января 1899 года умерла и 10 января погребена вдова Протоиерея Даниловского Воскресенского Собора Анна Васильева Добронравина, 77 лет, от старческой дряхлости. Совершал погребение Протоиерей Леонид Верзин с диаконом Александром Смирновым на городском кладбище» [43] Там же. Л. 39 об, 40.

.

Иоанн Прохоров

Младший из двух Иванов, сыновей Прохора, покинув в восемнадцатилетнем возрасте «низшее» училищное отделение, был определен в Пошехонскую Исакиеву (Исакову) пустынь в число послушников [44] В монастырях послушанием называется всякая работа, труд ради смирения и покорности.

при указе.

Исакова пустынь – мужской монастырь, построенный в XVI веке вблизи многолюдного ранее, а ныне почти стертого с лица земли села Исакова в Пошехонском уезде. Здесь, у целебного источника, однажды была явлена местным крестьянам икона Божией Матери «Исаковская», положившая начало обители. С этой иконой совершался крестный ход до села Пречистого, на поклон ей всегда приезжали именитые гости, в числе которых, по местным преданиям, был сам Иоанн Грозный. Нынешняя судьба иконы неизвестна, ее конфисковали со всеми другими ценностями монастыря, когда его закрывали в 30-е годы прошлого столетия.

Нет сведений, позволяющих понять причину, почему Иоанн Прохорович не получил, как его старший брат Николай, полного духовного образования и не стал священником. Быть может, «по малоуспешности», а вероятнее всего, отец его находился в материальном затруднении и не мог регулярно платить за обучение всех детей, что случалось довольно часто.

Приведем краткую биографию, взятую из послужного списка Иоанна Прохоровича [45] ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 1743. Л. 41 об, 43 об.

.

30 сентября 1826 г. – посвящен в стихарь [46] Так называется чин посвящения в чтеца или певца (младший церковный клир, прислуживающий при храмовом богослужении), во время которого посвящаемый принимает из рук архиерея и надевает на себя стихарь – длинное с широкими рукавами богослужебное облачение.

.

12 марта 1832 г. – определен к церкви Богоявления Господня, что в селе Дерменино Пошехонского уезда, рукоположен в диакона.

8 марта 1833 г. – переведен по указу архиепископа к церкви Знамения Божьей Матери в село Косминское того же уезда. (Здесь родились трое старших детей.)

10 марта 1843 г. – переведен в село Копорье Мологского уезда к церкви Святителя и Чудотворца Николая (место рождения остальных детей).

28 марта 1857 г. – переведен к церкви села Никольского в Лисино Пошехонского уезда.

В 1859 г. село Никольское что в Лисино представляло собой, как указано в «Списке населенных мест Ярославской губернии», «погост [47] Погостом исстари называли местность с церковью и домами церковного причта. Затем селение расширялось за счет крестьян и людей других сословий. Позднее «погост» стали заменять словом «село».

при ручье Лисьем: пять дворов, 12 мужчин, 12 женщин» .

Пошехонский уезд, с которым так тесно связана судьба Иоанна Прохоровича, – самый большой по территории среди других уездов Ярославской губернии. В его истории нам показались интересными следующие факты.

В XVII веке на месте современного города Пошехонье находилось село Пертома (слово «перт» в переводе означает «изба», «избушка», «дом»), в котором с 1680 года размещалась воеводская канцелярия. В 1777 году указом Екатерины II село было переименовано в город Пошехонье («местность на реке Шехонь») и включено в состав Ярославского наместничества.

Чем же знаменита Пошехонская земля? С XVIII века здесь широко развивался золотобойный промысел (изготовление тончайших листов сусального золота, серебра, алюминия). Пошехонским сусальным золотом отделывались купола храмов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

В 70-х годах XIX века в Пошехонье создавались сыроваренные артели, и по праву эта земля стала считаться родиной отечественного сыроварения.

Прозвище «пошехон», произошедшее от названия города, давалось современниками недалекому человеку. «… А Пошехонцы в народном мнении считаются вообще… простоватыми и легковерными. О них ходит много рассказов, доказывающих их несообразительность: как, например, они заплутали между трех сосен; как не могли разобрать, чьи ноги под столом; как втащили на избу корову, чтобы она съела выросшую там траву и проч.» [48] Ярославская губерния: Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб, 1865.

. Говорят, население Пошехонья долго сопротивлялось реформам Никона, нововведениям Петра, нашествию цивилизации (табаку и картофелю), чем и заслужило подобную репутацию.

Как бы то ни было, наши предки здесь жили, служили, рожали и воспитывали детей и, думается, не могли не любить этот лесистый и богатый реками край.

Остановимся подробнее на последнем месте служения Иоанна Прохоровича Добронравина – церкви села Никольского в Лисино. Сюда он был назначен уже 50-летним диаконом, здесь прослужил 27 лет, здесь и обрел свой последний приют.

«Церковь Казанской Божьей Матери зданием каменная, приходская, прочная. Престолов в ней три: в холодной – Казанской Божьей Матери, в теплой по правую руку – во имя Святителя и Чудотворца Николая, по левую – во имя Святой Великомученицы Варвары. Церковь построена в 1824 году тщанием прихожан. Земли при церкви 62 дес. 734 саж. Церковных домов два: в одном живет священник, а другой дом сенями разделен на две половины: в одной половине живет церковный сторож, а в другой помещается земская школа» [49] Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии. Ярославль, 1908. С. 421–422.

.

Об Иоанне Добронравине записано в формулярных ведомостях так: «Грамоту имеет. Чтение, пение и катехизис [50] Катехизис – начальное, основное учение о христианской вере.

знает очень хорошо. Поведения очень хорошего, в должности способен и усерден. Судим и штрафован не был» [51] ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 1743. Л. 41 об, 43 об.

. Супруга его – Анна Андреевна, 1813 года рождения.

Интервал:

Закладка:

![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст]](/books/368287/tatyana-rozhnova-zhizn-posle-pushkina-natalya-nikol.webp)

![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](/books/368291/tatyana-rozhnova-zhizn-posle-pushkina-natalya-nikol.webp)