Рахметолла Байтасов - Заметки о Беларуси

- Название:Заметки о Беларуси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005668967

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рахметолла Байтасов - Заметки о Беларуси краткое содержание

Заметки о Беларуси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сыновей основателей династии Сельджукидов Сельджука ибн Дукак (Токак) 4 4 Отцом Сельджука был Токак, происходивший из рода Тугшермыша огузского племени Кынык

, звали Микаил (Mika’il), Юнус (Junus), Муса (Musa) и Исраил (Isra’il) [181, p.260]. По мнению ряда авторов, имена Исраил, Муса и Микаил, являются свидетельством тесной связи Сельджука с хазарами [181].

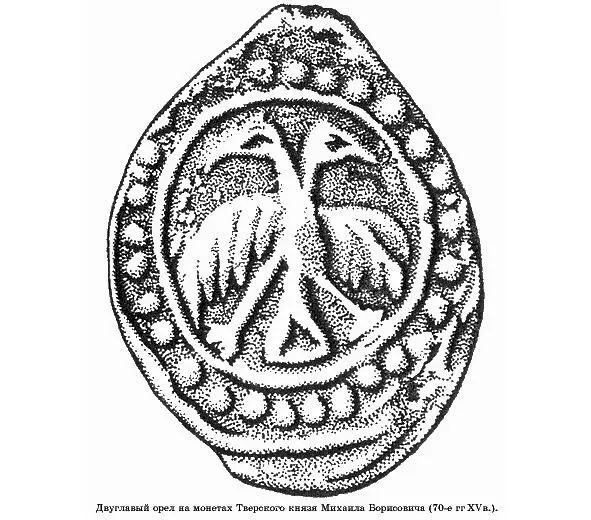

Исследователи отмечают, что впервые на Руси двуглавый орёл появился во второй половине XV века, на монете Великого князя Тверского Михаила Борисовича (1453—1505), великий князь Тверской (1461—1485).

Монета Тверского князя Михаила Борисовича (1461—1485) [135]

Великий князь Тверской Михаил Борисович был шурином великого князя московского Ивана III по его первой жене, и они 10 лет состояли в близком родстве (1457—1467) и его княжество в 1485 г. Иваном III было присоединено к Москве. И уже в 1497 г двуглавый орел перешел на государственную печать великого князя московского Ивана III.

Печать великого князя московского Ивана III-16 век [135]

Таким образом, можно полагать, что двуглавый орёл попал на Русь из Золотой Орды. В свою очередь, в улусе Джучи он появился из Малой Азии, из Артукидского бейлика, унаследовавшего двуглавого орла от турок-сельджуков, а сельджуки позаимствовали двуглавую птицу у хазар. У кочевников двуглавый орёл, по-видимому, является наследием древней цивилизации Джирофта.

1.3. Рабство, крепостное право и расизм в Беларуси

1.3.1. Рабство

Институт рабства был известен Руси в «киевский период истории: литовско-русское право его хорошо знает под именем „паробков“, холопов. Его хозяйственное значение было двояко: часть челяди употреблялась в качестве дворовых слуг, получая содержание от собственника; другая часть жила за двором, на небольших земельных участках, „приробках“, и имела свою собственную движимость – бонду. Юридически между этими двумя разрядами нет никакой разницы: вся невольная челядь лишена какой бы то ни было гражданской правоспособности» [124, с.148].

«Согласно первым двум литовским статутам 5 5 Стату́т Великого княжества Литовского – свод законов Великого княжества Литовского, составлявший правовую основу государства. Первый Статут, состоящий из 13 разделов (283 статьи) был издан в 1529 году. Статут регламентировал вопросы гражданского, уголовного и процессуального права. Второй Статут был издан в 1566 году и отражал социально-экономические и политические изменения. Третий Статут был издан в 1588 году и действовал на территории ВКЛ до полной его отмены в 1840 году.

, человек превращался в раба, если родился в семье рабов, был захвачен в плен или сочетался с рабом браком (Первый Статут, Раздел XI, стал 13; Второй Статут, Раздел XII, статья 13). Первый Статут устанавливал также, что казнь преступника могла быть заменена рабством у того, перед кем этот человек был виновен. Его дети тогда тоже становились рабами (раздел XI, статья 13). Юридически раб не считался человеком, а был имуществом своего хозяина. Единственным долгом хозяина по отношению к его рабам закон признавал обязанность кормить их во время голода. Если вельможа изгонял в голодные времена рабов из своих угодий, и они самостоятельно выживали где-то в другом месте, они становились свободными (Первый Статут, Раздел XI, статья 12; Третий Статут, Раздел XII, статья 12)» [17].

Первый Литовский Статут разрешал татарским дворянам держать рабов-христиан, которые ранее были дарованы им или их предкам великим князем или его предшественниками (Первый Статут, Раздел XI, статья 6). Эта привилегия была аннулирована Вторым Статутом (Раздел XII, статья 5) [17]. Однако татары несмотря на запрет, продолжали иметь невольников [53].

Согласно Третьему Статуту (1588 г.) в рабство можно было обратить только военнопленных. Однако дети пленников рабами не считались и должны были быть расселены на земле в качестве крепостных, как и все остальные рабы «по наследству» (Раздел XII, статья 21). Рабы, расселенные на земле и привязанные к ней, получили статус отчичей – то есть, наследственных крепостных [17; 124, с.148]. Количество невольников в Великом княжестве Литовском, видимо, было незначительным [124, с.148].

В статье [25] приведены цены на рабов в разные периоды истории человечества. В византийских хрониках V – VII вв. есть сведения о выплате славянам денег за выкуп уведенных в рабство подданных Восточной Римской империи. Так император Анастасий Дикор (430—518), после одного из набегов, разоривших северную Грецию, заплатил славянским вождям «тысячу фунтов золота на выкуп пленных» (то есть 327 кг золота). 906 годом датируется первое дошедшее до нас сообщение об индивидуальной стоимости славянского раба. В утверждённом 13-летним правителем Восточно-Франкского королевства Людовиком, так называемом Раффельштеттенском таможенном уставе, который регулировал сбор торговых пошлин на реке Дунай, есть статья, которая гласит: «Славяне же, отправляющиеся для торговли от ругов или богемов, если расположатся для торговли где-либо на берегу Дуная и пожелают продать рабов или лошадей, то за каждую рабыню платят по одному тремиссу, столько же за жеребца, за раба – одну сайгу, столько же за кобылу».

Большинство историков идентифицируют «ругов» как руссов, а «богемов», как чехов. «Тремисс» – мелкая золотая монета поздней Римской империи, около 1,5 г золота. «Сайга» – это германское наименование римской золотой монеты времен императора Константина Великого, примерно 4,5 г золота. Пошлины на такую торговлю обычно составляли одну десятую от стоимости товара, поэтому цена рабов из славянских земель составляла: мужчины примерно 45 г золота, женщины – 15 г [25].

В 911 г. правитель руссов-норманнов, князь ладожско-новгородский и киевский Олег во главе своей дружины совершил поход на Византию, по результатам которого был заключен мирный договор [77]. Текст договора 911 г., начинается словами: «Мы от роду Русского, Карл, Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулав, Гуды, Руальд, Карн, Флелав, Рюар, Актутруян, Лидулфост, Стемид, посланные Олегом, Великим Князем Русским и всеми сущими под рукою его Светлыми Боярами к вам, Льву, Александру и Константину» (брату и сыну первого) «Великим Царям Греческим, на удержание и на извещение от многих лет бывшие любви между Христианами и Русью, по воле наших Князей и всех сущих под рукою Олега, следующими главами уже не словесно, как прежде, но письменно утвердили сию любовь и клялися в том по закону Русскому своим оружием…» [75, с.103] и содержит ряд интересных положений. В частности, договор устанавливает «для руссов и греков невозможность быть «купленными невольниками» [75, с.103], т.е. руссы и греки признают себя работорговцами. Договором устанавливается выгодная для руссов цена на выкуп рабов – 20 золотых монет [75, с.103]. «Здесь речь, видимо, идет о солидах, основной золотой монете Византии, и, таким образом, цена человека составляет около 90 г золота – в два раза выше принятой тогда «среднерыночной» цены раба» [25].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: