Августа Избекова - Агафоны-рябинники

- Название:Агафоны-рябинники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00171-215-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Августа Избекова - Агафоны-рябинники краткое содержание

Агафоны-рябинники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Тетя Хриса! Разве сегодня праздник? – удивился я.

– Еш, ешь, ратось моя! У нас и в путни такая еда.

Имея одного сына, Ерестовы не мучили себя работой. Уезжая на базар или на ярмарку, Ераст всегда привозил жене какую-либо обновку, а сыну – пряников и кренделей. За вкусным обедом здесь и застала меня моя тетя Домна. Помолившись на образ и поздоровавшись с хозяйкой, Домка заметила:

– Не привечай кума к столу нашева-то парнишку. Вам и со своим-то хлопотно! – Но я-то знал, что тетя Доня была довольна, что меня угощали соседи.

– И-и-и, ратось моя! Не опьес нас твой Фимушка! Та и ты, ратось моя, присашивайся-ко к столу, та отведай нашей стряпни, – приглашала Домну простодушная хозяйка.

– Покорно благодарю, кума! – отказывалась та, хотя у самой засосало под ложечкой от вкусных запахов в этой избе. Но строго блюдя обычай не угощаться у соседей в будние дни, Домна заторопила меня домой, размышляя дорогой: «Вот ведь живут Ерастовы по-людски, а у нас Афонька, ставши хозяином, прижимает во всем. Позднее Домна поведала мне, как однажды от злобной зависти к достатку Ерастовых, Выселковские бабы погромили их квартиру в засушливое лето.

Порешив на сходке заказать попу молебен о дожде, женщины уже хотели разойтись по домам. Вдруг Февронья Корытова, заранее сговорившись с Феклой Растегаевой, закричала:

– Бабоньки, знаете за що осподь нас крает, дожжа не дает?

– Знакомо за що, – поддержала Фекла, – за Ерастиху. Она окаянная кажинный божий день пироги, да пшеничники лопает! Вот с места мне не сойти, сама видела!

– Пойдете-ко, проверим, – разорялась Корытиха, и бабья толпа двинулась к Ерастовым. Хозяев дома не оказалось. Непрошенные гости сшибли с двери замок и ввалились в чистые сени.

– А що я вам туточку баяла! У них, у проклятых и в сенях-то пирогами пахнет! – истошно кричала Февронья.

Вломившись в опрятную горницу, украшенную картинами, красивой фарфоровой посудой и цветами, бабы, прозябавшие в душных, грязных курных избах, рассвирепели: «Иш окаянные! Как бояре живут! – кричали они. Пробравшись раньше других на кухню, многодетная, вечно голодная вдова Евлаха завопила: «От аспиды! От тоустомясые бесстыдники! Гляньте-ко чаво оне трескают!»

Женщины двинулись на кухню, хватили с залавка пшеники, пироги Христины, выбегали на крыльцо и выбрасывали всю снедь на пыльную улицу, к радости курам и поросятам. Вслед за съестным, озлобленные пришельцы стали доставать с полок и бить горшки. Не пощадили они и цветов, бросали их на пол и топали.

– За что это бабы разъярились на Ерастовых? – спросил я тогда Домну.

– Голубок мой! Нужда, да темнота каких грехов не творят, – ответила она, – Были бы бабы разумны и не обижены, так разве бы пошли на такое зло?

– А кто их обидел? – дознавался я и услышал невероятное:

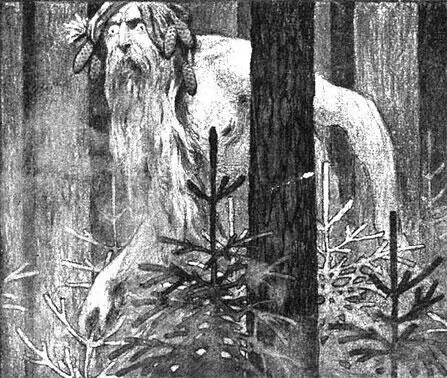

– Обидели их злые цюдища, которые живут не только в сказках.

– А я их ни разу не видел, где они живут? Ты их видела?

– Видела. И ты видел. Это Ухватовы и Филат Клещев. Правда облицием то они на людей схожи, а повадки у них как у Змея-Горыныця.

– Значит они оборотни? Как же это так?

– А вот как, – отвечала на мое недоумение Домна, – Приходят например, к Клещеву али к Ухватовым кажинную весну Евлаха или Фекла Растегаева и слезно просит одолжить ей до нового урожая два пудика муки. Клещев дает муку. «Отдашь, – говорит, с урожая три пуда, да пожнешь мою рожь».

– Где же совесть у Клещева!? – возмутился я. – А у цюдищев-то ее нет, потому они и обижают бедных. А куда тем деться от нужды? Дети-то ведь есть просят? Вот и гнут бедные бабы спину над чужой рожью (своя-то осыпаетця), чтобы вдругорядь выклянцить у етова жома новую ссуду.

Я был поражен услышанным, а Домна предупредила меня:

– Только ты, Фомушка, слова-то мои при себе держи, никому не высказывай, а то накостыляют тебе Естюнька Ухватов, да Спирька Клещев.

Так от мудрой тети Дони я начинал постигать социальные контрасты деревни и негодовал на змеев-грынычей.

Ложась спать в тот день, вечером я представлял себе волосатое чудовище с головой Филата Клещева, с насупленными бровями, из-под которых никак нельзя было рассмотреть цвет его узких глаз.

Презрительная ухмылка его, как бы говорила людям: «Вот я какой богатый! А вы все – мелкота дерюжная!»

Ах, как хотелось мне запустить в эту харю кирпичом, отомстить за Евлаху и Феклу! Не ведал я тогда, что и мне придется потом работать на таких, как Клещев.

Несмотря на такие теневые стороны, родная деревня оставалась самым милым центром моего детства. Она стояла далеко от Волги, в левобережной, лесной – Парфеньевской стороне.

Справа от Выселок виднелась деревня Кроснино [9] Авторское название деревни Кроснино соответствует деревне Панино.

. Поля ее от наших земель разделял широкий овраг с речкой Соной [10] Авторское название реки Сона соответствует реке Соег.

.

К востоку от Выселок ширилось село Троицкое. С запада села красовалась каменная белая церковь. За ее чугунной оградой зеленели березки, маячили кресты могил.

Я был уже женатым, когда вблизи церкви возникло большое двухэтажное здание земской начальной школы, в которой потом учились уже мои дети и внуки.

Самым любимым местом была речка Мокрая в северо-западном поле деревни. В вешнее половодье она превращалась в реку, чтобы потом снова войти в свои берега. Искупаться в этой речке для нас – детей было высшим удовольствием.

Таинственными для меня оставались Дальние Пустоши – к западу от деревни. Они казались мне обиталищем лешего и кащеева царства. По мере того, как я подрастал, дед Панкрат раскрывал мне одну за другой лесные «тайны».

В один сенокос мы с ним сушили сено у сарая в Дальних Пустошах, я спросил деда – «почему эти луга называются Пустошами». – Пустошь – от слова – пустошить, разорять. А разоряли нашу землю многие вороги. Татарские ханы пустошили Русь почти два с половиной века.

– Да, я знаю, я читал про Мамаево побоище, – не утерпел я.

– Вот, вот. И после победы над татарами, ватаги казанских татар ещё много раз набегали сюда, разбойничали, покуль Иван Грозный со своей ратью не отбил у них навсегда охоту до наших земель.

– А когда это было?

– Да почитай, уже больше трех веков минуло. Время-то ведь не стоит на месте, а идет, то белым снегом, то струиться весенним ручейком, плывет летней дождевой тучкой или облетает осенними листьями. Разоренные земли потом снова заселяли люди. В полях слышится окрик пахаря, в лугах звенели косы, в запольях мычали и блеяли стада. На прежних пепелищах возрождались деревни и кочеты отмеряли своим пеньем положенное время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: