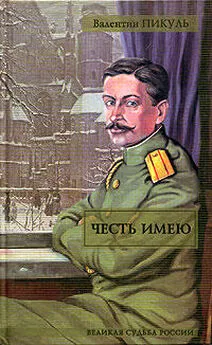

Валентин Пикуль - Честь имею

- Название:Честь имею

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Вече

- Год:2007

- ISBN:978-5-17-024914-5, 978-5-9533-0122-0, 978-985-16-1011-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Пикуль - Честь имею краткое содержание

«Честь имею». Один из самых известных исторических романов В.Пикуля. Вот уже несколько десятилетий читателя буквально завораживают приключения офицера Российского Генерального штаба, ставшего профессиональным разведчиком и свидетелем политических и дипломатических интриг, которые привели к Первой мировой войне.

Честь имею - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В чем-то, наверное, он был прав. Я стремился в Академию не в лучший период ее истории. Не только левая, но даже правая пресса, выискивая виновников неудачной войны, обрушилась с критикой на Генеральный штаб как средоточие военной доктрины; подверглась насмешкам и сама Академия Генштаба, давшая для войны неправильные рецепты этой доктрины. Критика задела генерал-лейтенанта Н. П. Михневича [6], начальника Академии, и тогда профессор решил принять бой с открытым забралом.

Если мнение литератора Щелякова можно было счесть брюзжанием обывателя, то теперь – на призыв Михневича – откликнулись сами же офицеры, участники войны. Был проведен официальный опрос офицеров и генералов с военно-академическим образованием: в чем они видят причины неудач в войне с Японией? Генералы отмолчались. Зато офицеры в чинах до полковника завалили Академию гневными письмами. По их мнению, главным виновником поражений был бездарный Куропаткин, окруживший себя бездарными генералами, создавшими вокруг него «непроницаемое кольцо интриг, наветов, происков, сплетен и пустого бахвальства… никто не возвысил голоса, все молчали, терпя любую глупость». Канцелярщина штабной бюрократии замораживала любую свежую мысль – не только в стратегии, но даже в полевой тактике. Радиосвязь и телефонная бездействовали, а генералы рассылали под огнем противника пеших и конных ординарцев, как во времена Очакова и покоренья Крыма. Офицеры не только не умели владеть боевым маневром, но пренебрегали и психологией солдата. Между тем единственным и правильным лозунгом в этой неразберихе был бы только один: «Вперед – избавим Порт-Артур от осады!». А перед войной из офицеров старательно делали пешку, грибоедовского Молчалина, который ограничивал свою инициативу словами – «так точно» или «никак нет»; офицер стал вроде официанта в ресторане, готовый подать генералу любое блюдо по его вкусу!

В письмах досталось и самой Академии, которая в своих лекциях пренебрегала новинками боевой техники, от появления моторов попросту отмахивалась, уповая на молодецкое «ура» и на то, что пуля дура, а штык молодец. Вывод из опроса был таков: если даже Крымская кампания с ее неудачами породила реформы в стране, то поражение в войне с Японией должно привести страну к политическим и военным реформам.

…Царь и монархия – эти символы лишь для официального обихода, их задвинули в угол, как устаревшую мебель, чтобы изымать оттуда ради парадных случаев, а для патриотов все наше прошлое, все настоящее и все будущее воплотилось в одном великом и всеобъемлющем слове – Россия!

Вот ради нее и шли в Академию Генштаба офицеры…

Было очень боязно видеть абитуриентов с пенсне на носу или с университетским значком поверх мундира; опасными соперниками по конкурсу казались и артиллеристы, отмеченные воротниками из черного бархата; все они были достаточно сведущи в математике. Первый отсев негодных случился в академическом манеже, где сразу отчислили офицеров, кои не могли управиться с незнакомой заупрямившейся лошадью. Не приняли и офицеров с дефектами речи, чтобы не получалось так, как это было с одним генштабистом, который, увидев царя-батюшку, вместо «какая радость!» – в упоении восклицал перед солдатами:

– Ну, какая гадость! Боже, какая гадость…

Мне по-настоящему стало жутко, когда провалились на экзаменах по математике два офицера с университетскими значками. Один из них даже рыдал:

– Режут! Без ножа режут…

Конечно, купринский герой Николаев никогда бы не сдал экзаменов в Академию. Всюду слышались разговоры, что при Михневиче еще ничего, а вот когда в Академии был генерал Драгомиров, так на экзаменах слезами умывались. Одному офицеру, приехавшему из Сибири, он сказал: «Охота было вам из такой дали тащиться, чтобы нам лапти плести». А другого абитуриента он спросил, известна ли ему песня «Огород городить».

– Я знаю другую – о камаринском мужике.

– За находчивость хвалю, – отвечал Драгомиров, – и потому поставлю вам за удачный ответ вместо нуля единицу.

Позднее в секретных германских справочниках я вычитал, что русская Академия Генштаба поставляет армии нервных карьеристов, постоянно нуждающихся в валерьянке. Но мы же не были котами! Такое мнение возникло у немцев, очевидно, по той причине, что среди военных академистов случались самоубийства. Я молчу о товарищах, молодых и талантливых, которые стрелялись только из-за того, что «она не так на меня посмотрела». Но представьте пехотного штабс-капитана, уже с лысиной, обремененного семьей, живущего аж на все 80 рублей жалованья, и вам станет понятно, что для него поступление в Академию – это вопрос его благополучия, его престижа. Не высчитай он параллакс светила, не вспомни дату битвы при Маренго – и надо возвращаться в гарнизон, где неизбежна обструкция со стороны однополчан, где заплаканная жена скажет: «На что ж мы жить будем дальше? Ты об этом подумал?..» В таких случаях тоже стрелялись. Я сторонник того, чтобы офицер всегда был при оружии. Но допускаю случаи, когда револьвер в кобуре лучше заменять салфеткой с куском туалетного мыла…

Постараюсь быть лаконичен. В мое время Академия Генерального штаба размещалась на Суворовском проспекте, близ музея Суворова (который она же и создавала!). Когда я приехал из Граево, полтысячи абитуриентов, различных по возрасту и окраске мундиров, мучительно изнывали перед серией экзаменов, боясь забыть высоту пика Монблана или глубину устья Одера, следовало помнить правила русской орфографии и артикли в немецком, дать исчерпывающую характеристику Валленштейна (не по Шиллеру) и рассказать о Морице Саксонском (не по драме об Адриенне Лекуврер). Спокойными и даже уверенными казались лишь титулованные офицеры старой лейб-гвардии, семеновской и преображенской, для которых неудача с экзаменами не являлась крахом надежд: они и без того были сливками общества.

Но зато пехота, но кавалерия, но артиллерия, но казачество… О, как униженно они «мыловарили», чересчур торопливо раскланиваясь перед каждым ассистентом в коридорах! В такую вот минуту, проходя мимо, старый генерал Константин Васильевич Шарнгорст, профессор военной геодезии, вдруг задержался возле меня. Не где-нибудь, а именно возле меня:

– Поручик, что у вас за странный мундир?

– Отдельного корпуса погранстражи, – отвечал я.

Шарнгорст на меня глядел с большим удивлением:

– Странно! Впервые вижу в этих стенах офицера-пограничника, и уж никак не пойму, ради чего вы здесь оказались… Вы там, на границах, и без того деньги гребете лопатой!

Наверное, этот же мундир и помог мне, ибо выделял меня из общей массы офицеров. Профессора, прежде чем донимать меня вопросами, сначала спрашивали о службе на границе, их интересовало – правда ли есть товары германского производства, которые нарочно пропускаются с контрабандой?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Ярыгин - Честь имею [litres]](/books/1083854/nikolaj-yarygin-chest-imeyu-litres.webp)