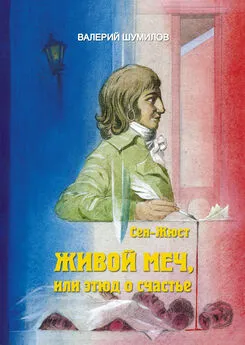

ВАЛЕРИЙ ШУМИЛОВ - ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II

- Название:ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИПК «ПресСто»

- Год:2010

- Город:Мваново

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

ВАЛЕРИЙ ШУМИЛОВ - ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II краткое содержание

АННОТАЦИЯ

«Живой меч, или Этюд о счастье» – многоплановое художественное повествование из эпохи Великой французской революции – главной социальной революции Европы, заложившей политические основы современного мира. В центре романа-эссе – «Ангел Смерти» Сен-Жюст, ближайший сподвижник «добродетельного» диктатора Робеспьера, один из создателей первой республиканской конституции и организаторов революционной армии, стремившийся к осуществлению собственной социальной утопии справедливого общества, основанного на принципах философии Ж.-Ж. Руссо.

Среди других героев книги – убийца Цезаря Брут, «Наполеон Крузо», бывший император Франции, сосланный на остров св. Елены, маркиз де Сад, «герой трех революций и двух материков» генерал Лафайет, парижский палач Сансон, «подстигающей национальной бритвой» – гильотиной по пятьдесят человек в день, и даже сам товарищ Сталин, чуть было не осуществивший танками Рабоче-Крестьянской Красной армии свою великую мечту о всемирной революции на практике.

Публикуется в таком виде по просьбе автора

ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Перед домом остались только скошенные безжалостной рукой юного делегата папоротники…

Намек, поданный Сен-Жюстом крестьянам, был более чем прозрачен: головы тех, кто противится завоеваниям третьего сословия в революции, падут, как головки папоротников [65].

Он и на самом деле был в смятении. Но не граф Лореге был ее причиной. Луи Антуан до сих пор не мог забыть скандала в Шони и догадывался, что ожесточение Антуана Желе по отношению к нему вызвано не столько старыми, сколько новыми обстоятельствами.

Причиной была дочь бывшего мэра – Тереза Желе, теперь – Тереза Торен.

Он помнил, как мадам Торен сама пришла к нему летом 1788 года сразу же после возвращения его из Реймса. «Луи, это я…» – «Нет, не Луи, называй меня Антуаном, – проговорил он с таким ледяным спокойствием, что ее можно было принять за грубость, но девушка сразу обмякла. – Иди сюда», – сказал он и уже безвольную привлек к себе.

Так началась их тайная связь, которую долго удавалось скрывать, пока начало парижской революции, в которую с головой окунулся Антуан, не отдалило любовников. Но по его возвращении в Блеранкур Тереза вновь добилась встречи с героем своего романа, который незаметно для нее стал превращаться в героя всего кантона…

На самом деле, в эти переломные для Сен-Жюста дни конца апреля – начала мая девяностого года «герой» гражданки Торен ощущал себя настоящим «героем» классической античной трагедии, трагедии, в которой все подчинялось гражданскому долгу и которую он решил «разыграть» по всем правилам, только не на театральных подмостках, а на подмостках еще не бывалого в истории действа – Французской революции.

Его тревожила мысль о несколько раз являвшемся ему Бруте, том самом, кто до того, как возглавить заговор против Цезаря, в течение тридцати пяти лет жизни слыл мирным и безобидным книжником, чуждым интригам, политике и войнам, но который, осознав, что свобода находится на краю гибели, в один миг переродился в другого человека – оратора, политика и полководца, на три года отдалившего падение Республики.

И если мог Брут, мог и Сен-Жюст.

Он вдруг ощутил, что способен сотворить себе новый характер, может быть, даже в чем-то чуждый его истинным природным задаткам и устремлениям, но именно такой, какой и должен был быть у него настоящего . И еще он почувствовал, что у него действительно хватит на это сил, может быть, только у него одного из всех тысяч известных и неизвестных французов [66], которые с началом революции тоже внешне примеряли на себя «римскую тогу» и риторически застывали в «античных позах», но которые никогда не смогли бы приблизиться к истинному образу морального человека Руссо.

«Сила обстоятельств приводит нас к тем результатам, о которых мы прежде не помышляли» – эти слова были сказаны Сен-Жюстом много позже (и именно с этой «силой обстоятельств» он и вошел в историю), но принцип «силы вещей» он сформулировал много раньше – как раз во времена своей «римской клятвы». Дать которую эта «сила» и потребовала…

РЕТРОСПЕКЦИЯ 3

ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ

Кладбищенская фантасмагория.

Неоконченная рукопись автора «Органта».

…Накануне того дня муниципалитет маленького пикардийского городка получил из Парижа три десятка экземпляров листовки-памфлета, направленной против обсуждаемого всей страной декрета о гражданском устройстве французского духовенства. Памфлет был подписан именами нескольких малозначащих депутатов Национального собрания, едко осмеивавших потуги гражданской черни, пытающейся отнять у «Бога – богово»: у церкви – ее имущество, у священников – первенствующую присягу папскому престолу, у народа – его душу (через отделение института церкви от гражданской общины).

Находившийся в этот момент в мэрии молодой человек по имени Антоний , ученик Руссо, бывший одним из командиров Национальной гвардии кантона, был крайне возмущен явной контрреволюцией , которую им пытались навязать для распространения эти люди с никому не известными именами, – они решили исполнить роль Бога, но ни Богу, ни вере не было дела до церковных земель и роскошной жизни забывших и Бога и веру церковных иерархов.

Решив объявить завтра патриотам города об этом преступлении депутатов, молодой человек в мрачном состоянии духа покинул здание мэрии. Пройдя две или три улицы, он миновал церковь святого Петра и вышел на кладбище. Остановившись у скамейки на самом краю кладбища, он задумчиво стал рассматривать хорошо знакомые ему склепы и могильные плиты с надписями. Занятие успокаивало его, оно позволяло скользнуть мыслям в прошлое, вспомнить о бессмысленности уже ушедших и все еще существующих жизней, о бесполезности любых усилий изменить вечное…

«Это послание из Парижа – это знак вернуть Богу и человеку то, что принадлежит только им, – думал молодой человек. – Но что я еще должен сделать? Нельзя пытаться изменить мир, не меняясь самому. Я отверг короля-бога, дворянство, либертинаж, личное благополучие. Осталась только женщина, и остался я сам. Не должно остаться ничего. Жаль, что оракулы мертвых не говорят…»

«Ты думаешь?» – услышал он вдруг.

Молодой человек оглянулся. Темнело, уже было плохо видно, но, присмотревшись в ту сторону, откуда, как ему казалось, прозвучал печальный голос, он разглядел, или ему привиделось, бродившего вдалеке среди кладбищенских плит маленькую фигурку худого старичка в длинном отороченном мехом одеянии, в меховой шапке, и по этой армянской одежде Антоний узнал его. «Учитель?» – мелькнуло в голове, его покачнуло, и он, чтобы не упасть, почти рухнул на стоявшую рядом скамейку, а когда вновь поднял глаза, вместо привидевшейся ему фигуры лишь ветер на кладбищенских тропинках взвихривал вверх листья.

«Я сплю», – подумал он отрешенно, но тут же в его устах опять зазвучал этот голос:

«Нет, молодой человек, не спите, и это действительно я».

Он попытался успокоиться:

«Беседовать с духом самого Жан-Жака Руссо? Сколько раз я обращался за советом к оракулам мертвых, но никогда не получал ответа».

«Ответ мы можем найти только в себе. На самом деле мы не нуждаемся в советах мертвых, как, впрочем, и в советах живых, – мы ведь привыкли слушать только себя. Хотя один раз, молодой человек, я вам посоветовал оставить тот порочный город и вернуться домой к природе. Помните, в ту ночь в Париже с этой крестьянкой?»

«Помню – я вернулся в Блеранкур и стал здесь заметным патриотом… Но что дальше? Я не могу быть даже избранным – мне только двадцать два… Я прыгнул вверх… но передо мной – вновь стена… А я?… Я хочу большего…»

«И что же ты хочешь?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дональд Гамильтон - Путешествие будет опасным [Смерть гражданина. Устранители. Путешествие будет опасным]](/books/582183/donald-gamilton-puteshestvie-budet-opasnym-smert.webp)