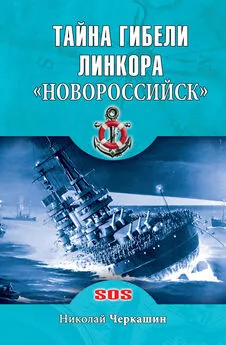

Николай Черкашин - Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска)

- Название:Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Черкашин - Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска) краткое содержание

В этой книге скопилась неизбывная боль российского флота — потери боевых кораблей.

«Императрица Мария», «Пересвет», «Новороссийск», «Комсомолец», «Курск» — мощнейшие и совершеннейшие для своего времени корабли… Все они нашли свой печальный конец либо во время войны вдали от морских сражений, либо в мирное время.

Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мне бы тогда заприметить Ивана Ивановича, расспросить… Но держался он в тени, а рассказчиков — бойких, ярких, памятливых — было вокруг столько, что я порой терялся: кого слушать…

На другой день, коротая время перед поездом, я заглянул в Аполлоновку к знакомому фуражечнику и вдруг увидел на шлюпочном причале Кичкарюка.

Во дворике Кичкарюков стояла детская коляска с семимесячным внуком.

— Вот еще один моряк, — счастливо улыбнулся дед, взяв мальца на руки. — Дочь вышла замуж за капитан-лейтенанта. Оба на Курилах служат. И дочь тоже. В матросском звании — на военной почте. Ну а мальчонку врачи не велели на острове держать. Климат не тот… Вот пока с нами живет. Бабка за нами смотрит — что за внуком, что за дедом. Обоих пестует. Нам без нее пропасть.

Пока Мария Петровна собирала на скорую руку стол, пока грелся чайник, рассматривали — вот уж не скучное занятие — семейные фотографии. Бравый боцман с броненосца «Орел» — отец Марии Петровны. Пережил Цусимский бой, японский плен, Гражданскую войну. Умер в сороковом… Вот линкор «Новороссийск», озорной матрос, забравшийся в тринадцатидюймовый ствол главного калибра и выглядывающий оттуда, чтобы показать, какие жерла у орудий линкора. Вот дочь Тамара в розовом свадебном платье, рядом стройный офицер в парадной морской форме…

В 1981 году Ивану Ивановичу Кичкарюку выдали удостоверение инвалида Великой Отечественной войны. Можно было бы порадоваться за него, если бы не омрачала радость одна мысль: четверть века понадобилось для того, чтобы справедливость восторжествовала. Жаль, что товарищ Громов, воитель горсобеса, не слышал об этом факте: ушел на заслуженный отдых. А почему бы и не заслуженный? Только за борьбу с Кичкарюком его заслужил — сколько сил ей отдал! Кто-кто, а уж он, наверное, не знал никаких проблем с оформлением пенсии…

С инвалидским удостоверением Иван Иванович ходил недолго.

В одесском трамвае вытащили у него бумажник со всеми документами. Паспорт, правда, прислали по почте… И на том спасибо.

Эх, знал бы тот ворюга, чьими льготами он собирался пользоваться!

Выдали Кичкарюку дубликат.

Красная книжечка пришлась как нельзя кстати. С ее помощью дед Иван трижды летал на далекий Курильский остров к дочери — помочь молодым обжиться на новом месте. А место ого-го какое — добраться или выбраться на островок можно лишь пограничным катером, да и тот через узенький, но бурный проливчик два часа выгребает. Жизнь тут лихая — то штормы по месяцу, то землетрясения, то цунами… Тамара не жалуется, как-никак внучка моряка, дочь моряка, жена моряка, да и сама — морячка. А это, как поется в песне, что-нибудь да значит.

Это неверно, что все счастливые семьи похожи друг на друга. У семьи Кичкарюков — свое счастье, ни на чье не похожее, выстраданное, выхоженное, трудное… И все-таки счастье.

Вот попробуй тут не скажи — судьба. Огненный столб взрыва, искалечивший, но пощадивший матроса, будто повелел ему — живи здесь, подле страшного места, тут найдешь себе и суженую, и кров, и дело, и все, чем счастлив человек. Живи и помни. Иван Кичкарюк живет и помнит.

Автографы смерти, знаки той давней беды, остались на ленте сейсмографа, на искалеченном теле Ивана Кичкарюка, на судьбах сотен, тысяч людей…

Сколько было матросов на «Новороссийске», столько и судеб. Невозможно выбрать одну — общеподобную, типичную. И только время было одно на всех, и оно пометило их своими приметами, как пометил их флот одними и теми же лентами на бескозырках…

Матрос Виктор Салтыков, бывший левый замочный 7-й зенитной батареи линкора «Новороссийск».

Он совсем еще не стар — немного за пятьдесят. Голубоглазый круглолицый русак из новгородского города Чудова. Тридцать лет работает в Севастополе таксистом. Вместе с сыном, в одном таксопарке.

И все у него хорошо. И дом в Инкермане — полная чаша. И свои голубые «Жигули» на ходу. Но стоит в его глазах и мучает невысказанное, незабытое, непереданное… Виктор Иванович Салтыков:

— Мать умерла, когда мне семь лет было. Отец как раз на финской воевал. Остались мы с сестренкой одни. Отец вернулся, пожил с годик и снова на фронт. В июне сорок первого ушел. А в сорок втором погиб на Пулковских высотах. Снайпером он был.

Сестру увезли из Чудова в деревню. Я ее потом лишь через двадцать лет разыскал… Ну а мне в ту пору девять стукнуло. Фронт вплотную надвинулся. Отправился я к бабушке, что за тридцать километров в селе жила. Шел по дороге вдоль Волхова вместе с беженцами, вместе с солдатами. «Мессеры» ту дорогу поливали свинцом. Я, как и все, падал на землю, укрывался за деревьями. Какой-то солдат мне сказал: «Не так ложишься, малец. Поперек. А надо вдоль. Не то немец тебе ноги отшибет, так и сгниешь в болоте. Головой ложись…»

Прибился я к этому бойцу, а он шел с горсткой своих товарищей, в ботинках без обмоток, отступали, видно, или часть свою догоняли. Солдаты ему говорят: «На что тебе этот малец?» А он: «Со мной пойдет, ни за что не брошу».

Через Волхов разрешали переправляться только военным. Гражданские беженцы, повозки, скот — толклись по берегу. Разбегались, только когда немцы прилетали. Бойцы сели в лодку и меня с собой взяли. Шли за баржей с танком на палубе. Едва выплыли на середину реки, как опять «мессеры» налетели. Бомба угодила в баржу, танк свалился в воду, и волной от него перевернуло нашу лодку. Я плавать умел, но боец велел держаться за его гимнастерку. Так и выплыли. Собрались на берегу, кто доплыл. Отжали обмундирование и двинулись в ту деревню, где бабушка жила. Бабушка спрятала бойцов в дальней бане. Утром велела отнести им картошки и сказать, что в деревне немцы. Я пошел. Смотрю, все спят. Один на пороге бреется. Я ему передал, что бабушка сказала. Он крикнул: «Подъем!» Все вскочили, быстро собрались и ушли.

Так войну я в деревне и прожил, пока наши блокаду не прорвали и Чудов не освободили.

Спустя лет двадцать — уже после службы — разыскал я в Чудове сестру. Сказали мне знающие люди, что в магазине работает. Захожу в магазин, смотрю на продавщиц — какая из них Люда? Узнать не могу. Пошел к ней домой — адрес мне дали. Дождусь, думаю, тогда и узнаю. Дома дети, племяши мои, значит: «Мамка на работе». Тут Людмила приходит. «Брат так брат. Садись ужинать». Странно, думаю, встречает. Или не признала? Приходит с работы ее муж, она меня знакомит: «Вот брат мой двоюродный». Ах, думаю, вот оно в чем дело! Она меня за двоюродного приняла, что в соседней деревне жил.

«Не двоюродный, — говорю, — а родной».

«Как — родной? Быть не может! Витюшка в сорок первом погиб. В дом бомба попала…»

«Попала, — говорю, — да в другую половину. Меня соседи взяли. Давай-ка свой паспорт, сличим».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: