Юрий Хазанов - Черняховского, 4-А

- Название:Черняховского, 4-А

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Хазанов - Черняховского, 4-А краткое содержание

Продолжение романа «Лубянка, 23».

От автора: Это 5-я часть моего затянувшегося «романа с собственной жизнью». Как и предыдущие четыре части, она может иметь вполне самостоятельное значение и уже самим своим появлением начисто опровергает забавную, однако не лишенную справедливости опечатку, появившуюся ещё в предшествующей 4-й части, где на странице 157 скептически настроенные работники типографии изменили всего одну букву, и, вместо слов «ваш покорный слуга», получилось «ваш покойный…» <…>

…Находясь в возрасте, который превосходит приличия и разумные пределы, я начал понимать, что вокруг меня появляются всё новые и новые поколения, для кого события и годы, о каких пишу, не намного ближе и понятней, чем время каких-нибудь Пунических войн между Римом и Карфагеном. И, значит, мне следует, пожалуй, уделять побольше внимания не только занимательному сюжету и копанию в людских душах, но и обстоятельствам времени и места действия.

Черняховского, 4-А - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ещё запомнил я изумительный горный ландшафт — высокие горы, глубокие каньоны, дрожащие, словно рвущиеся из-под ног висячие мосты над ними… И страшноватое, в своей контрастной определённости, учреждение на одном из горных склонов под названием «Дом для инвалидов войны». Когда мы проходили мимо, от стоящей у ворот группы людей отделился один и не совсем уверенно направился к нам. Он был сравнительно молод, с пустыми глазницами, но безошибочно определил наше местонахождение и, приблизившись, произнёс три слова, которые, некоторое время следуя за нами, беспрерывно повторял:

— Возьмите меня отсюда… Возьмите меня отсюда… Возьмите…

ГЛАВА 11. «Дом созидания». Литературный фонд и литературный фон. «Звердом» в Голицыне. Действующие лица (в основном, почтенного возраста) и действующие морды (потому что собаки и кошки). День пожилых женщин. Вторжение Генитальева. Немного о женщине отнюдь не пожилой. Моя первая книга. Переезд на новую квартиру по адресу — улица Черняховского, 4-А. Поездка в город Омск. Петька и его родители. «Провокейшн» и «Цепная реакция». Приглашение на донос…

1

ЧтО можно подумать, если прочитать на дверях или воротах вывеску «Дом творчества»? ЧтО там делают, в этом Доме? Творят, то есть созидают? И, значит, люди, находящиеся там, — творцы? Созидатели? Но чего? Если, скажем, мебели, посуды, одежды, игрушек — то они мастера: столяры, краснодеревцы, гончары, портные. Или — слесари, электрики, инженеры, техники — в общем, тоже мастера. А если они рисуют, пишут, высекают, лепят — то, наверное, художники, писатели, скульпторы… Однако, назовите вот так, прямо, кого-либо из них творцом, созидателем — чего доброго, по физиономии схлопочете: решат, что в насмешку. Или что русский язык плохо знаете — понаехали тут всякие…

А, между тем, с этой вывеской всё предельно просто: под ней самый обычный дом отдыха со всеми его характерными признаками, как-то: неисправное водоснабжение и канализация, плохое отопление, туалет в самом конце длинного коридора, далеко не лучшее питание… Но зато: недорого и, что самое главное, — в комнате, пускай совсем маленькой или той, что побольше, выходящей на шумный фасад или на сравнительно тихий хозяйственный двор, ты совершенно один. Никаких соседей по комнате — молчаливых, болтливых, сопящих, храпящих. Один, как перст!

Вот в этот самый «Дом Созидания», а иначе — «Творчества» (название до сих пор поражает меня своей безвкусицей) мне предстояло впервые поехать той зимой по путёвке, купленной в Литературном фонде Союза писателей. Хотя я пока ещё никакой не писатель, а всего лишь член профсоюза при каком-то группкоме — это чтобы не числиться тунеядцем и чтобы меня не отправили за сто первый километр от Москвы.

Приобретая путёвку в тесной, заполненной людьми комнате Литфонда, я не без грусти лишний раз убедился, что мы, увы, так и не приблизились к осуществлению на практике трёхсловного лозунга Великой французской революции: свобода, равенство и братство, и, особенно, средней его части — потому как равенством там и не пахло. Ощущение этого исходило для меня, в первую очередь, от манеры и образа действий главного человека по путёвкам и некоторым другим благам — полной светловолосой дамы средних лет, которая весьма точно отмеряла свои слова и улыбки, обращаясь с клиентами. По отношению ко мне она была безулыбчива, немногословна и категорична. Что, в общем, вовсе неплохо, но очень уж отличало меня в собственных глазах от остальных, и было немного обидно: зачем так подчёркивать, что я никакой не писатель? И, разумеется, такое отношение не обещало ровно никакой благоприятной перспективы в выборе этажа и размера комнаты, удалённости её от мест общего пользования и других немаловажных мелочей.

А между прочим, к вопросу о писательстве — к тому времени я был уже не совсем салАга: напереводил целый короб стихов из республик Северного Кавказа — вместе с Юлием Даниэлем и без него, которые выходили из печати вкупе с переводами других мастеров и подмастерьев этого дела или даже отдельными книжками. И мне уже подкидывали работу даже в таких, как бы сейчас выразились, элитных издательствах, как Гослит, «Иностранная литература», «Сов. писатель»… Не говоря об издательстве «Музыка», для которого я делал множество эквиритмичных переводов самых различных песен — главным образом, детских: английских, финских, мексиканских, индонезийских, югославских, австралийских, американских… (Почти весь глобус!) Даже кельтских! И даже (иногда) хоровых! А это, чтоб вы знали, очень трудно, потому что эквиритмика у меня не на высоте. Но в тяжёлых случаях мне помогала моя мама: не напрасно она, оказывается, окончила московскую консерваторию.

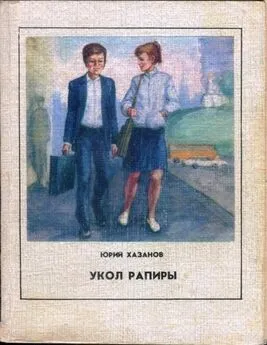

Однако я чуть не забыл упомянуть самое главное, о чём не знала и не могла знать модно одетая дама в Литфонде и все её сотрудницы: что в самое ближайшее время должна выйти из печати моя первая книга для детей! В ней тринадцать рассказов (в том числе и та самая «Шехерезада», сюжет которой мне подсказала Римма; и рассказ «Как мы собирались на юг», появившийся на свет благодаря хорошо подвешенному языку Саньки Даниэля; и два-три рассказа, которых мои читатели лишились бы, если бы несколько лет назад, когда мы летом жили в батумской гостинице, где я пытался их писать под дикие звуки музыки из соседнего дома, Римме не удалось бы усмирить озверевшего меломана, после чего наступила полная тишина, рассказы были дописаны и украсили мой первый сборник, названный мною «Как я ездил в командировку» и напечатанный теперь в издательстве «Детская литература» немыслимым тиражом в 150000 экземпляров. Украсило эту книжку и предисловие Андрея Сергеича Некрасова, в котором он писал, среди прочего, что «…наверно, у Юрия Хазанова хорошая память, и он до сих пор не забыл о том, как сам был мальчишкой…» А ещё там любезно написано, что «…каждый, кто возьмёт в руки эту книжку, непременно прочтёт до конца и хоть немножко узнает и себя в главном герое…» Андрей Сергеевич сообщил кое-что и об авторе книги: что «…в годы войны он был командиром автороты, прошёл (проехал) от Москвы до Вены… и сейчас немало ездит по всей стране и многое видит своими глазами…»

В конце своего предисловия А. Некрасов поздравляет автора с первой книгой и как бы от лица детских писателей говорит ему: «Нашего полку прибыло». (Чем значительно отличается от другого, куда более знаменитого и активного детского писателя Л. Кассиля, состоявшего, как впоследствии мой друг Семён Сулин, во всех мыслимых и немыслимых комиссиях и комитетах, кто, как мне сообщили мои доброхоты, сказал: «Только передайте этому Хазанову, чтобы не слишком рвался в Союз писателей». Однако, зря он так ограждал это девственное учреждение: и без него нашлись блюстители чистоты его рядов, и, если бы не добрые друзья и просто хорошие люди, не быть мне сейчас уже одним из старейших (и живых) обладателей «заветного» членского билета.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: