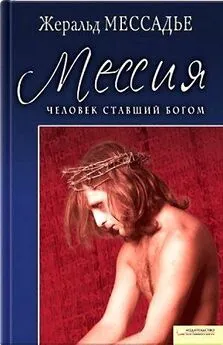

Жеральд Мессадье - Человек, ставший Богом. Воскресение

- Название:Человек, ставший Богом. Воскресение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»

- Год:2009

- Город:Харків

- ISBN:978-5-9910-0905-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жеральд Мессадье - Человек, ставший Богом. Воскресение краткое содержание

Вторая часть дилогии Жеральда Мессадье начинается с возвращения Иисуса после странствий на родину, где многие признают в Нем Мессию. Но считает ли Он себя таковым? Когда Его устремления изменить мир входят в противоречие с интересами религиозной и светской власти, Он осознает, что Его удел – быть принесенным в жертву…

Человек, ставший Богом. Воскресение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вскользь заметим, что в I веке религиозный страх был чужд только римлянам. У них не было никаких оснований думать о приближающемся конце света. До конца их света было еще четыре столетия. Таким образом, милленаризм был уделом тех, кто терпел политическое поражение.

Кроме того, из ожидания конца родился еще один миф. Вера в активное божество неумолимо приводит к созданию необыкновенного персонажа, как правило полубожественного происхождения, в данном случае Мессии, и формирует понятие жертвы. Для того чтобы возник катарсис и Бог был вынужден вмешаться, необходима жертва. Но разве может быть что-либо лучше, чем принесение в жертву героя?

Так рождаются все без исключения мифы. Героем, которым предстоит пожертвовать, выступает человек, сын бога и смертной женщины, – Геракл, Митра, Таммуз, Дионис, аллегория Божественного семени, которое организует материю. Не случайно во всех индоевропейских языках слова «мать» и «материя» очень близки. Женщина, например мать Митры, зачавшая его после того, как была оплодотворена семенем, упавшим с Луны, родила героя, который по воле судьбы неизбежно станет Посторонним, allogênon. За все его благодеяния люди отплатят герою черной неблагодарностью, ведь даже двенадцать подвигов не спасли Геракла от мученической смерти. Он Непонятый по определению. И здесь следует вспомнить основополагающий постулат гностиков: никто не понимает того, что он говорит. В конце концов либо героя убивают, либо он погибает в небесном бою. Однако герой становится бессмертным и служит небесным маяком для всего человечества. Даже египтяне, создавшие свою религию задолго до возникновения подобных мифов, не смогли удержаться и прибегли к такой же схеме. Сет убил Осириса и разрубил его на части. Но Исида, хоть и с большим трудом, все же сумела восстановить тело любимого, правда, ей не удалось найти тринадцатого фрагмента – полового органа. И все равно Осирис вознесся на небо.

Ессеи, предполагаемые учителя Иисуса, придерживались аналогичной схемы. У них уже был свой Мессия, Учитель Справедливости, следовательно, им оставалось только одно – ждать конца света. Ессеи вели себя по отношению ко всем остальным иудеям как Посторонние, allogênon, и к тому же, как ни странно, ненавидели их. Именно этим можно объяснить поразительные пережитки антисемитизма, которые мы встречаем у постгностиков, в частности у евангелистов. И канонические, и апокрифические Евангелия говорят об иудеях как о Посторонних, словно сами авторы не были иудеями. С теологической точки зрения это вполне объяснимо. Ведь иудаизм исключает индивидуальное откровение, которое присуще азиатским религиям и наркотическим экстазам поскольку наркотики играют существенную роль в этих самых религиях.

Время от времени Иисус употребляет словосочетание, смысл которого был искажен христианской традицией: «Сын Человеческий». На древнееврейском языке – BN'DM – оно звучит весьма странно. Однако маловероятно, чтобы Иисус говорил на этом языке, обращаясь к толпе, ведь древнееврейский – это язык образованных людей, в частности духовенства. Значит, Иисус говорил на арамейском языке, а на этом «народном» языке данное словосочетание звучит как Bar anas, что заставляет задуматься. Это выражение означает не только «Сын Человеческий», но и «сын супруга», то есть речь идет о законнорожденном ребенке. Причем Иисус использует это выражение с особой торжественностью, которая словно находится в привилегированной гармонии не только с Энос-Утра гностиков, но и с его собственными проповедями о пришествии Сына Человеческого. Вероятно, мы должны рассматривать понятие Сына как совершенное отражение его Создателя, который явится при скончании веков. Это его личная интерпретация идеи Мессии. И, по моему убеждению, один из ключей к учению Иисуса надо искать именно в этой гностической теме.

Однако я вовсе не утверждаю, что способен с такой легкостью истолковать понятие, которое такой рассудительный философ, как Гиньбер, определил как «наиболее запутанную из всех проблем, поставленных Новым Заветом».

Все эти соображения с трудом вписываются в канву романического повествования. И я постарался свести их к минимуму.

Осталось прокомментировать еще две темы: поведение учеников и будущее Иисуса после распятия.

Скажем откровенно, поведение учеников оставляет желать лучшего. Иоанн, который, вероятно, был единственным свидетелем казни Иисуса, и рассказ которого, равно как и рассказ Фомы, дошел до нас, не упоминает о присутствии кого-либо из учеников на Голгофе и при погребении. Кажется подозрительным, что никто, кроме самого Иоанна, не упомянул о его присутствии около креста. Ни одно из Евангелий, как канонических, так и апокрифических, не отмечает данного факта. Это тем более подозрительно, что Иоанн утверждает, будто Мария, мать Иисуса, тоже находилась на Голгофе и Иисус сказал ей, указывая на Иоанна: «Жено! се сын Твой». Таким образом, Иоанн называет себя прямым наследником Иисуса. К сожалению, ни Матфей, ни Марк, ни Лука даже не намекают о присутствии там Марии, матери Иисуса. Матфей называет Марию Магдалину, Марию, мать Иакова и Иосифа (какого Иосифа?) и мать сыновей Зеведеевых (XXVII; 55). Что касается Марка, то он упоминает Марию Магдалину, Марию, мать Иакова и Иосифа, и Саломию (вероятно, внучку Марии Клеопы), но ничего не говорит о Марии, матери Иисуса, которая все-таки была женщиной, заслуживавшей внимания (XV; 40). Лука же говорит только о «женщинах» вообще (XXIII; 49). Однако, как и все другие евангелисты, Лука уточняет, что все они «стояли вдали», вполне возможно, у ворот вторых стен укреплений, откуда можно было наблюдать за происходившим на Голгофе, если иметь хорошее зрение. К сожалению, необходимо отказаться от образа трех Марий, столь дорогого для христианской иконографии, и тем более от образа Богоматери, оплакивающей Христа. Впрочем, отсутствие Марии легко понять, ведь ее до глубины души оскорбили слова, приведенные Матфеем: человеку, которого Мария послала к Иисусу, чтобы узнать, можно ли с ним поговорить, он ответил: «Кто Матерь Моя?» (XII; 48). Но отсутствие учеников озадачивает.

О том, что Симон-Петр был трусом, говорили и писали многие Страх старого рыбака перед полицией Храма был сильнее, чем желание попасть на небо, ключи от которого по иронии судьбы вручили именно ему. А вот Иоанна, любимого ученика Иисуса простить гораздо труднее. В противном случае нам придется переосмыслить тайный ключ, который Иоанн дает нам в своем Евангелии (XVIII; 15–16): «ученик же сей был знаком первосвященнику». Этот ученик шел за Иисусом по двору дома первосвященника в то время как «Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик ‹…› сказал придвернице и ввел Петра». Кто этот ученик и почему не названо его имя? Не сам ли Иоанн, раз он так хорошо знает подробности? Ведь Иоанн имел привычку говорить о себе в третьем лице и прибегать к анонимности, когда в этом возникала необходимость. Другими словами, первосвященник или человек, близкий к нему, убедил Иоанна держаться в стороне. Остается найти причину столь странного сговора между любимым учеником Иисуса и Каиафой его ярым врагом. Как бы то ни было, результат оказался весьма прискорбным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: