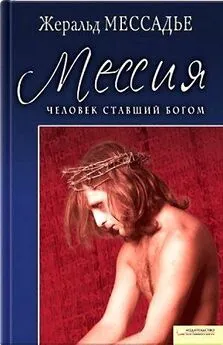

Жеральд Мессадье - Человек, ставший Богом. Воскресение

- Название:Человек, ставший Богом. Воскресение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»

- Год:2009

- Город:Харків

- ISBN:978-5-9910-0905-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жеральд Мессадье - Человек, ставший Богом. Воскресение краткое содержание

Вторая часть дилогии Жеральда Мессадье начинается с возвращения Иисуса после странствий на родину, где многие признают в Нем Мессию. Но считает ли Он себя таковым? Когда Его устремления изменить мир входят в противоречие с интересами религиозной и светской власти, Он осознает, что Его удел – быть принесенным в жертву…

Человек, ставший Богом. Воскресение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Фома уехал еще до того, как разыгралась трагедия. Иуда Искариот предал. А десять остальных? Андрей, брат Симона-Петра? Иаков, брат Иоанна? Иаков, сын Алфеев? Фаддей, Варфоломей Симон Зилот, Иуда, сын Иаковлев, Матфей, Филипп, Нафанаил? Больше никого! Увы! Впрочем, недавняя история дала нам более впечатляющие примеры. Признаюсь, я не питаю к ученикам особого уважения.

Но что же стало с Иисусом? Как ни странно, некоторое время он находился на месте своей казни. Немного погодя – но, конечно, не через три символических дня, как утверждают евангелисты, – Иисус вновь появился в Гефсиманском саду, где встретил Марию Магдалину. Она не обратила на него ни малейшего внимания, приняв за садовника. Почему за садовника? Иисус заговаривает с ней, она его не узнает. Он обращается к ней по имени. И тут Мария узнает Иисуса и вздрагивает. Она, стало быть, узнала его по голосу. Трудно поверить, что женщина, которая следовала за мужчиной в течение многих месяцев, узнала его только по голосу. Значит, он изменил свою внешность. Но почему воскресший Иисус изменил внешность? Чтобы не быть задержанным полицией. И как же он ее изменил? Сбрил бороду. В Иерусалиме мясники и садовники не имели права носить бороду. Этот эпизод можно сравнить с тем, что произошло бы, если бы Надежда Крупская не узнала своего мужа Ленина без бороды.

То же самое случилось с учениками по дороге в Еммаус. Они встретили незнакомца и тоже не узнали его. Они пригласили его поужинать вместе с ними; он согласился. Они по-прежнему не догадывались, кто он такой! И только когда Иисус преломил хлеб, у них открылись глаза. Этот жест! Ну разумеется… То же самое объяснение.

Что мог чувствовать человек, который, распятый на кресте, обратился к своему небесному отцу с таким жутким вопросом: «Боже Мой, Боже Мой, почему Ты Меня оставил?», человек, конец публичной жизни которого представлял собой лишь цепь предательств, недоразумений и интриг? Мы отказываемся даже представить это вне всякого сомнения, Иисус обладал достаточной силой воли, что бы преодолеть то, что казалось ему кошмарной катастрофой. Он пытался открыть своему народу дорогу к Богу, который стал бы не только карающей и суровой силой, как это утверждала традиция, опиравшаяся на Книги. Но для этого требовалось устранить непреодолимые преграды обрядов, предписаний и запретов, отражение которых мы находим в 637 заповедях Талмуда и которые иудейское духовенство насаждало с особым рвением, поскольку они служили основой его власти. В течение своей публичной жизни Иисус выражал категорическое несогласие со всеми обрядовыми предписаниями, и фарисеи не раз упрекали его в этом. Он собирал колосья в субботу, а его ученики не мыли руки перед едой. Преступления, граничащие с ересью! Я склонен думать, что не только отчаяние, возведенное ессеями в доктрину, которая ни в коей мере не соответствовала победоносному порыву Иисуса, заставило его покинуть Кумран. Этому способствовало и вавилонское нагромождение обрядов, которые все ученики были обязаны безукоризненно исполнять. Мог ли, в самом деле, Бог отказаться от своего почитателя, если у того в субботу переполнился мочевой пузырь? Неужели, чтобы попасть к Богу, нужно было соблюсти все мелочные установления человеческой администрации Господа? Иисус, возмущение которого воскрешает в нашей памяти возмущение Лютера, вызванное продажами индульгенций, не на жизнь, а на смерть сошелся в противоборстве с духовенством. Конфликт усугубляла политическая ситуация, при которой любое обещание религиозного освобождения могло привести к мятежу. Но сколь бы ни было горьким поражение, Иисус не мог отречься от учения, основанного на безграничной открытости человека Божественному и своим братьям по крови. Если судить по тому, что написано, только трое евангелистов услышали и поняли Иисуса: это Иоанн, Матфей и Фома. Человек этот был, по сути, мятежником. Его неистовое великодушие сочеталось с бунтарским нравом.

Прежде чем закончить, мне хотелось бы напомнить, что существует традиция, в которой переплетаются нити толкования, исторического анализа и филологических нюансов. И эта традиция отрицает историческое существование Иисуса. Приводимые доводы весьма «интересны»: не существует других доказательств этого существования, кроме свидетельств учеников Иисуса, что, по сути, способно вызвать недоверие. Всего лишь два намека современников, Иосифа Флавия и Тацита, которые отнюдь не были рьяными приверженцами Иисуса, на его существование вызывают подозрение. Бестактные переписчики вполне могли добавить их a posteriori. Эта скептическая традиция, которой придерживается и Бернар Дюбур, [11]утверждает даже, что существование Иисуса следует считать результатом недоразумения, в чем, вероятнее всего, виноваты переводчики первоначального варианта Евангелий с древнееврейского языка на греческий. Эти переводчики, не знавшие систему цифрового толкования Каббалы, будто бы приняли мочевые пузыри за фонари, а символы – за реальность.

Верно и то, что тексты Евангелий изобилуют нелепостями и бессмыслицами по сравнению с утраченным текстом, о котором можно лишь догадываться и представлять в общих чертах. Еще в юности я возмущался, что Церковь якобы была основана на каламбуре понятном только французам. Однако факт остается фактом. Евангелия рассказывают, пусть плохо, некую историю, и эта история, как бы к ней ни относились скептики, выглядит вполне правдоподобной и удивительно верно отражает историческую реальность, имевшую место в Палестине в I веке. И филология ничего не может изменить. Такой человек существовал. А его характер, да и вся жизнь – это бунт против теологии и филологии. Вот поэтому-то и возникает столь манящее очарование.

«Вы утверждаете, что Иисус, распятый на кресте, не умер. Так что же с ним сталось потом?» – спросят меня читатели. Нам неизвестно, остались ли следы его деятельности после Страстей.

Еммаус, где впервые увидели его несколько учеников и других людей, в том числе Клеопа, находится на дороге, ведущей в Иоппию, то есть в портовый город. По всей видимости, Иисус сел на корабль и отправился на чужбину. Куда? Возможно, в Азию.

Париж, 1977–1987

Примечания

1

С Елифасом Иисус встретился в Кумране, см. «Человек, ставший Богом: Мессия».

2

Считалось, что листья руты способны предотвратить солнечный удар.

3

Нам представляется, что эти слова, взятые из Евангелия, отражают тенденцию Иисуса играть словами. Эта игра явственно видна в обличении фарисеев, когда он изгонял демонов от имени Демона, Вельзевула. Здесь Иисус называет Демона Вельзевулом, что значит «Господин Храма». Подобное толкование, сделанное Альфредом Эдерхеймом, кажется единственным возможным для правильной интерпретации цитаты из Евангелия от Матфея (10; 25), которая в противном случае была бы непонятна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: