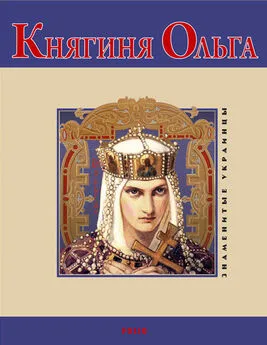

Светлана Кайдаш–Лакшина - Княгиня Ольга

- Название:Княгиня Ольга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:ISBN 5–17–013112–7 (ООО «Издательство ACT») ISBN 5–271–04038–0 (ООО «Издательство Астрель»)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Кайдаш–Лакшина - Княгиня Ольга краткое содержание

ISBN 5–17–013112–7 (ООО «Издательство ACT») ISBN 5–271–04038–0 (ООО «Издательство Астрель»)

О великой русской княгине Ольге (? — 969), жене киевского князя Игоря Рюриковича, рассказывает новый роман писательницы–историка Светланы Кайдаш–Лакшиной.

Княгиня Ольга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Нет, нянька, одна я ее отпустить не могу, хотя знаю, как надорвалась Малуша во время моей болезни… Нужно дождаться Святослава… Скажи лучше, как она — лежит?

— Лежит, лежит, говорит, что поворачивается внутри…

— Теперь я пойду за ней смотреть, как она меня лелеяла, — сказала княгиня Ольга, и слезы показались у нее на глазах…

— А что я скажу князю Святославу? — сурово спросила нянька. — И тебе вставать рано, и ей полежать не вредно… Жалко, Гелоны нет…

— У нас — что? Никого нет? Ни княгинь? Ни боярышень? Ни холопок? Мы одни в мире? — спросила княгиня Ольга будто саму себя.

—Никого, никого… — как эхом ответила нянька. — Когда плохо, на помощь звать не следует — только кто сам придет.

— А если никто не придет, тогда — как?

— Тогда одним вылезать… — проворчала нянька.

Она подала княгине свернутый лист пергамента.

— Это тебе твой звездочет прислал. Ловил меня, ловил, будто Боян — Малушу, и кланялся, чтобы тебе переслать послание.

Ольга усмехнулась и развернула лист, густо усыпанный чертами и резами древней славянской азбуки, как называли ее в народе.

— Удивительно! — сказала княгиня, — Аноза–Фарид выучил и древние наши письмена, которым у нас всех детишек измлада учили.

Начала читать и засмеялась: настолько длинно, пышно и витиевато Аноза–Фарид желал ей скорейшего выздоровления для блага всех подданных. Он сообщал, что закончил перевод «Авесты», которая близка, понятна, известна всем славянам и русским и должна быть ими припомнена. Это слово показалось княгине Ольге забавным; она попыталась заменить его, но не сумела: вспомнить — припомнить — запомнить, но да, наверное, припомнена… Знали — давно, вести помнили, забыли, теперь и припомнить пора. А — что? «Вести» — «Авесту»… Прошлое!

«Почему же глаголицей? — не переставала спрашивать себя княгиня Ольга, — ведь это намного труднее, греческая азбука, устроенная вероучителем Константином–Кириллом, проще, к ней все привыкли уже давно, хотя языческие жрецы предпочитают древнее письмо…

Греческую азбуку — кириллицу — Константин–Кирилл для славян управил, она много легче древней нашей… Но зачем же все‑таки это послание?

Княгиня Ольга разобрала все и улыбнулась: «Был маг и астролог, звездочет, а стал, как Порсенна. «Авесту» уже перевел, теперь берется за «Веды» индийские… Пишет, что это тоже прошлое русского народа. Откуда же столько прошлого? Уверяет, что мы очень древний народ… А спешит поделиться тем, что понял, откуда в наших сказках герой — Иван Дурак… Смешно!»

Княгиня Ольга обратилась к няньке:

— Звездочет пишет, что Иван Дурак в наших сказках потому всех побеждает, что это индийский мудрец Дурвас, они ведет себя как особый умный, хотя будто без обычного ума… Он, Аноза–Фарид, понял это — и теперь решил перевести «Веды»…

Нянька нацедила в чашку из кувшина зеленого, словно смарагд [235] Смарагд — изумруд.

в перстне княгини Ольги, напитка, пахнущего хвоей, малиной, крапивой и еще непонятно чем.

Княгиня Ольга поморщилась:

— Надоели твои волшебные снадобья!

— Ишь как заговорила! — сказала нянька недовольно. — Неужто в забытье снова не хочешь?

— Нет, не хочу! Не сердись, — и в голосе княгини Ольги зазвучала настоящая ласка.

— А я думала—про дело какое пишет, а он — глупости… — проворчала нянька.

— Нам — глупости, а звездочету — дело, — ответила княгиня Ольга. — Не знала, что они читают сказки… Этот индийский мудрец Дурвас был так раздражителен и непочтителен с богами, как наш Иван Дурак со всеми, что некоторых даже лишил бессмертия. Тогда они собрались с демонами, вырвали гору, стали пахтать океан, сбили молоко, потом из молока масло, как простые холопки, — и получили напиток бессмертия и сильнейшее в мире зелье… Вот что пишет мне Аноза–Фарид.

А вот с этого пахтанья молока, чтобы масло получилось, и пошла в мире Масленица — и у нас, и у индийцев, и у всех народов… Вот‑де как дело было… Но что мне до этого? Мне бы с невестками управиться!

— Однако Дурак–Дурвас — любопытно… Жаль, Порсенны нет, он бы все растолковал….Аноза пишет, что когда сбивали сначала молоко, а потом масло, то из воды вышел бог врачевания и держал в руке кубок–кумбх… Вот с той поры и пошли у нас кубышки, а в них и напитки и гривны. Ты же, нянька, сейчас отпаиваешь меня из такой кубышки…

— Почтенный человек, в звезды смотрит, а занят… — Нянька покачала головой.

Княгиня Ольга молчала, заново перечитывая строчки Анозы–Фарида. Она подумала: «Какой яркий след оставил после себя Порсенна, все теперь оборачиваются на прошлое, все туда погрузились… И Анозе уже мало «Авесты», он занят теперь общим нашим родством: скифы — славяне — авестийцы — индийцы… Авестийцы — «Авеста», индийцы — «Веды»… Славяне же знали ВЕСТИ, ВЕДАЛИ их…

Аноза–Фарид мечтает отыскать общую родину — землю, где жили все вместе, пока не ушли на юг: на берега Меотиды и Понта Эвксинского… И опять эта таинственная неведомая Биармия…»

Примечание автора

Где располагалась богатая и неведомая Биармия, до сих пор точно не установлено и современной наукой.

В английском памятнике конца IX века «Орозии короля Альфреда» приведены слова норманского путешественника Оттара о том, как он плыл из Северной Норвегии в Белое море. Он повернул на юг и пять дней не терял из виду берега. Путешественник упоминает о большой реке, которая «вела внутрь земли» — это уже была Биармия и заселена бьярмами (биармами). Куда приплыл Оттар? Одни считают, что это была Кандалакшская губа Белого моря и река Варзуга, впадающая в нее. Другие думают, что путешественник встретился с биармами на берегу Северной Двины, а сама Биармия простиралась от Северной Двины и Белого моря до Печоры и Камы, а может быть, и Ярославля.

Финский археолог К. Ф. Мейнандер видит Ярославль центром страны Биармии, откуда отважные купцы–биармы отправлялись к берегам Ледовитого океана и в Скандинавию.

А другой ученый из Финляндии А. М. Тальгрен определил Биармии место в Приладожье.

Кто были биармы?

По утверждению финского историка X. Киркинена, Биармия располагалась на севере Европейской части Руси: и в устье Северной Двины, и на юге Кольского полуострова, и в Прионежье. Название Биармии он выводит от слова пермь — «народ биарм».

Его соотечественник лингвист К. Вилкуна думает, что в Биармии проживали разные народы — русские, коми, карелы, саамы, вепсы. Он ошибочно полагает, что «пермь» — это название купцов,. Между тем в «Повести временных лет» указан народ «пермь».

Сделаем предположение, что, видимо, в Биармии в древности располагался тот союз племен — славян — авестийцев (потом иранцев), скифов и индусов («ариев»), который привел к образованию индо–арийских племен, что за несколько тысячелетий до нашей эры подарили мировой цивилизации гениальные шедевры творчества — «Авесту» и «Веды».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: