Иван Сергеев - Тайна географических названий

- Название:Тайна географических названий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Сергеев - Тайна географических названий краткое содержание

Книга представляет собой занимательное повествование о появлении многих географических названий (городов, сел, рек, озер и т. д.) В ней собран наглядный материал, приведены яркие примеры, объясняющие то или иное название.

Тайна географических названий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все эти каналы — Беломорско-Балтийский, Ферганские, Каракумский, каналы в Закавказье, Казахстане, Киргизии и в других местах — породили сотни новых топонимов, связанных главным образом с населенными пунктами. Но строительство крупных гидростанций и создание огромных водохранилищ, образованных высокими плотинами, внесли значительные изменения и в топографию огромных территорий. Рождение гигантских водоемов вызвало также появление новых лоций, о чем и расскажет следующая глава.

Новые лоции

Лоциями называются особые книги, в которых подробно описываются побережья морей и океанов со всеми особенностями береговой линии — маяками, приметными знаками, местными береговыми течениями, отмелями, подводными и надводными скалами, пристанями и портами… Эти книги пишутся моряками для моряков, чтобы штурманы кораблей могли безопасно провести суда вдоль берегов и бросить якорь в удобном месте.

Но, подходя к незнакомому порту, штурман все же поднимает на мачте особый лоцманский флаг — сигнал, по которому на борт корабля тут же прибывает знаток фарватера — лоцман. Он вводит корабль в порт и обеспечивает безопасное плавание судов по рекам или отдельным участкам рек со сложным фарватером.

С одним из старых лоцманов я познакомился лет тридцать назад в городке Александровске на Днепре.

Напротив Александровска чернел знаменитый остров Хортица, который был некогда главным становищем прославленной Хортицкой или Запорожской Сечи.

Он получил свое название по имени речки Хортица, впадающей в Днепр напротив этого крупнейшего из днепровских островов.

У Запорожской Сечи было правильное географическое название — ведь она находилась как раз за порогами Днепра.

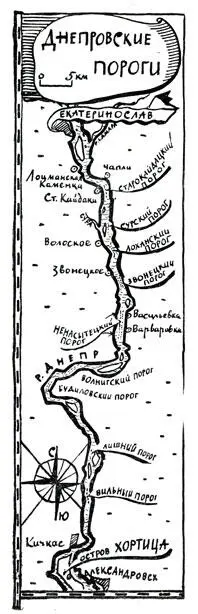

Пороги кончались у Александровска, начинаясь почти у самого города Екатеринослава.

Широкий Днепр становился тут голубой ниткой, если смотреть на карту, и эта нитка тянулась на сто с лишним километров. Если же вы поглядели бы не на карту, а на самый Днепр, то увидели бы, как в узком русле, где торчали из воды гранитные скалы и каменные гряды — лавы, кипел, ревел и стонал бурный поток.

А от Александровской пристани пароходы свободно шли на юг — к Херсону, к Черному морю.

Вот почему энциклопедии того времени писали: «Экономическое значение Днепра, несмотря на чрезвычайно выгодное положение его между восточной и западной половинами Европы и морями Балтийским и Черным, представляется крайне ограниченным. Причина этому — пороги, делающие сквозное по Днепру судоходство невозможным и разделяющие реку на две совершенно отдельные части».

Скалистые острова, отдельно торчащие каменные глыбы, нагромождения валунов, подводные скалы и воронки, вокруг которых бешено крутилась вода, встречали смельчаков, пускавшихся в опасное плавание из верхнего Днепра в нижний. Подняться вверх, против течения, было невозможно.

Но вниз по течению шли суда и сплавлялись плоты. Их-то и водил знакомый мне лоцман.

Топонимия днепровских порогов была очень выразительной. Отдельные гряды, скалы и проходы назывались Стрельчатая, Богатырская, Гроза, Разбойник, Шкода, Волчье горло, Лохань. Поглядите на карту одного из таких порогов — Ненасытецкого, находившегося в средней части порожистого участка Днепра. Протяженность участка, показанного на этой карте, не превышает десяти километров, но какую массу препятствий встречал здесь лоцман: островки, мели, надводные и подводные скалы!..

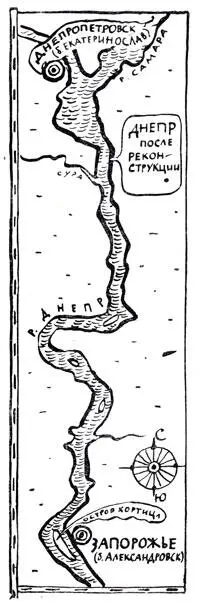

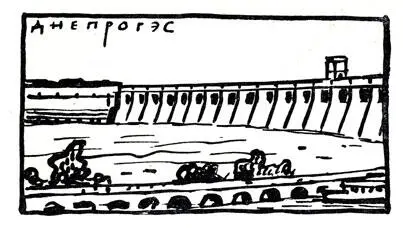

Весною 1932 года закончилось строительство плотины Днепрогэса, перегородившей Днепр у острова Хортицы. Река впервые за свое существование остановила течение и начала подниматься. Е§ новьщ уровень должен был превысить прежний на 37,5 метра.

«Ну, вот и конец! — сказал мне старик лоцман, с которым мы стояли на берегу реки, медленно покрывавшей черные скалы и каменные лавы. — Никто и никогда уж не увидит этих проклятых порогов. Ни дети наши, ни внуки».

1 мая 1932 года Днепрогэс дал первый промышленный ток. На месте бывших порогов и реки, кипевшей в узком каменном русле, лежало длинное водное зеркало, и по зеркальной глади его беспрепятственно шли пароходы — Днепр стал судоходен на всем своем протяжении.

Исчезли не только все пороги и все их названия. Еще раньше исчезли старые имена городов Александровска и Екатеринослава Новый город Запорожье с его сталелитейными предприятиями и заводами, работающими на электротоке Днепрогэса, так же мало походит на прежний Александровск, как старый Екатеринослав — на город Днепропетровск. Все стало новым на новых берегах Днепра.

Несколько лет спустя, работая над книгой «Родина», я вспомнил солнечный день, когда вода сомкнулась над гранитными гребешками самых высоких порогов. И в разделе книги, посвященном Украине, где стояли две фотографии: слева — пороги Днепра, а справа — плотина Днепрогэса, под первым снимком мы поставили подпись: «Этого на Днепре уже не увидишь»…

Но в канун десятилетия существования величайшей в Европе гидростанции, когда на земле Украины бушевала война, железобетонная плотина была взорвана. Днепр снова разделился на две части — верхнюю и нижнюю. Снова вылезли из реки черные каменные гребни. Ожили старые названия. И старые порядки вернулись на днепровские берега.

Эта жизнь длилась недолго. Осенью 1943 года передовые части Советской Армии, изгоняя врага с родной земли, вышли к Днепру в районе Запорожья. На месте грандиозной плотины длиною в восемьсот метров они увидели бетонно-железный хаос — серые глыбы взорванной машинной станции, ржавые горы стальных конструкций, сухие, искореженные камеры шлюзов… Восстановить плотину и ГЭС было труднее, нежели строить ее заново, однако все было восстановлено. Днепр вновь стал единой рекой, а гидростанция стала вырабатывать еще больше энергии, чем прежде.

В те же годы, когда развернулось строительство Беломорско-Балтийского канала и подходила к концу стройка Днепрогэса, под Москвой начались работы по созданию крупнейшего гидротехнического сооружения: канала Москва — Волга. Волжская вода должна была прийти в Москву и сделать столицу СССР, отстоящую за тысячу с лишним километров от Балтики, Белого, Азовского, Черного и Каспийского морей, крупным портовым городом, у причалов которого могли бы швартоваться морские суда.

Почти одновременно с этой стройкой были начаты и работы по реконструкции верхнего течения реки Волги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: