Иван Сергеев - Тайна географических названий

- Название:Тайна географических названий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Сергеев - Тайна географических названий краткое содержание

Книга представляет собой занимательное повествование о появлении многих географических названий (городов, сел, рек, озер и т. д.) В ней собран наглядный материал, приведены яркие примеры, объясняющие то или иное название.

Тайна географических названий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Территория, на которой начались большие топографические перемены, была издавна обжита русскими людьми. Трасса канала проходила не по пустынным пескам, как в Южных Кара-Кумах, не по малообжитым лесам, скалам и болотам, как в Карелии, а по местам сравнительно густонаселенным, где было много деревень, сел, городков, заводов, фабрик, карьеров. Особенно много таких географических пунктов стояло на берегах Волги, которую в этих районах никак нельзя было назвать великой рекой. Верхний плес Волги, от Твери до Рыбинска, был несудоходен, да и от Рыбинска до Нижнего Новгорода и от Нижнего до Самары пароходы то и дело встречались на своем пути с мелями и перекатами.

Город Тверь называется сейчас Калинином, Нижний Новгород — Горьким, Самара — Куйбышевом. Все эти города и связала с Москвой широкая водная дорога.

Лежавшие на трассе канала и на месте нынешних водоемов географические пункты ушли под воду. Топографические перемены, естественно, повлекли за собою и топонимические изменения: исчезли названия сотен населенных пунктов, небольших речек, оврагов, болот, множество знаков, видимых на старой карте. А на новой карте появилось много новых названий: ими были отмечены и голубые линии новых каналов, и пятна новых водоемов — Истринского водохранилища, Клязьминского, Учинского, Икшинского, Яхромского. Все эти водохранилища, образованные плотинами на реках Истре, Клязьме, Уче, Икше и Яхроме, в своих названиях повторяют имена рек, чьи воды образовали новые проточные озера.

Самое большое из водохранилищ канала Москва — Волга образовано Иваньковской плотиной, названной по имени села Иванькова, стоящего на правом берегу Волги. К западу от него сверкает водная гладь площадью в 327 квадратных километров. На этой площади до ее затопления стояло много населенных пунктов и среди них такой значительный, как город Корчева. Только одно самое высокое в Корчеве здание — бывшая колокольня — напоминает сейчас о затопленном городе. Ее верхушка торчит над водой и служит маяком.

Глубока и широка стала Москва-река, в русле которой текут волжские воды. Насосные станции гонят в столицу столько воды, сколько дали бы двенадцать таких рек, как Москва-река до ее реконструкции. Благодаря Волге в столице появилось много новых географических названий, и среди них — Северный порт, раскинувшийся вдоль Ленинградского шоссе, и Южный порт в районе Замоскворечья.

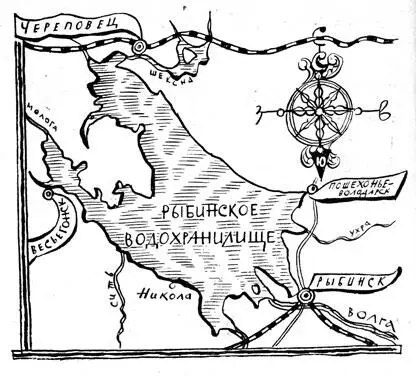

В годы Великой Отечественной войны родилось крупнейшее в мире искусственное водохранилище — Рыбинское. У его плотины была создана гидростанция, мощностью лишь немногим уступающая Днепрогэсу. Ниже по течению реки поднялся Угличский гидроузел, а затем и плотина, перегородившая реку у города Городца. Так был преобразован верхний плес реки, которую по праву стали называть Большой Волгой.

Рыбинское водохранилище росло очень медленно, так как Волге и другим рекам, впадающим в него, понадобилось немало времени, чтобы наполнить чашу этого гигантского водоема, резко изменившего природу этого края.

После того как новое водохранилище вошло в указанные ему берега, географы вынуждены были исправить карты Европы и нанести на них большое голубое пятно. Его площадь достигает 4500 квадратных километров, и сегодня оно украшает все карты мира.

Легко представить себе, сколько географических названий было похоронено на дне такого большого водоема. Несколько десятков прежних названий все же оставили за населенными пунктами, перенесенными на берега водохранилища, но не было никакого смысла переносить на новые места сотни сел, деревень, поселков и даже старинный город Мологу. Этот город целиком ушел на дно водохранилища вместе с устьем реки Мологи, у которого он стоял. И все реки этих мест, впадавшие прежде в Волгу, намного сократили свою протяженность и стали впадать в огромный водоем, который местные жители с легкой руки журналистов называют Рыбинским «морем».

На морях и океанах мне приходилось бывать не раз. В своих путешествиях попадал я и в песчаные бури и в бураны, спасался от снежных и каменных лавин в горах, терпел землетрясения, штормы и ураганы. Но все это трудно сравнить с тем, что пришлось мне испытать на Рыбинском водохранилище поздней осенью 1945 года.

Тогда еще уровень водоема не достиг предельной отметки, и «море» было очень мелким. А любой моряк подтвердит, что даже океан в бурю гораздо безопаснее такого искусственного водохранилища, глубиной в 7–9 метров, по которому резвятся волны трехметровой высоты. Говоря откровенно, и пассажиры большого парохода, и вся его команда почувствовали себя крайне неуютно, когда, взлетев на волну, пароход со всего размаха плюхнулся дном о дно «моря». Еще один такой удар — и наша громоздкая посудина разлетелась бы вдребезги. Нас мотало по «морю», валяло с боку на бок несколько часов, и только искусство штурмана, не потерявшего фарватер, спасло пароход от гибели.

А фарватером служило старое русло реки, лежавшее на дне новорожденного водохранилища. По этим руслам Волги и ее притоков проходили тогда «морские» пути.

На пароходе я познакомился с местным старожилом-речником, и, когда мы, облегченно вздыхая, пришвартовались у причалов Рыбинска, он рассказал о лоции нового моря.

Лоции морей и океанов создаются и постоянно уточняются моряками и гидрографами. Но лоцию Рыбинского водохранилища, оказывается, создали еще до его рождения. Ведь дно водоема было превосходно изучено, когда оно еще было сушей, а проектировщики и строители моря заранее знали все очертания будущих берегов, все извилины будущих бухт и заливов, все будущие мели и глубины.

Сухопутные эти материалы, конечно, должны были дополняться штурманами кораблей, определяющими фарватер по береговым знакам, и все время уточняться, так как старые русла потонувших рек могли размываться течениями, а подводные течения, особенно близ устьев рек, впадающих в водоем, усложняли плавание судов, как усложняли его торфяные островки и острова, всплывавшие на поверхность водоема со дна, где лежали затопленные торфяные поля.

Мой новый знакомый знал это дно, как свою ладонь. Он рассказывал мне, как перед рождением водоема переселялись с будущего дна жители города Мологи, сел, деревень, и объяснял, почему так или иначе назывались некоторые потонувшие населенные пункты.

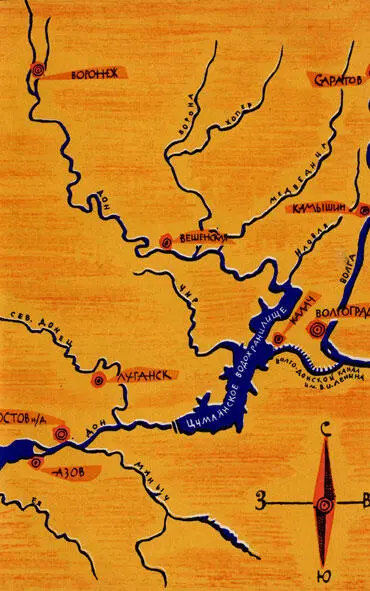

Вслед за Рыбинским водохранилищем на водоразделе Волги и Дона начали строить новый канал, который должен был связать Черное море с Каспийским.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: