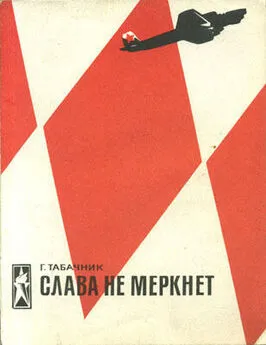

ГАРРИ ТАБАЧНИК - ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ

- Название:ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

ГАРРИ ТАБАЧНИК - ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ краткое содержание

ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

„Вся история с Чернобылем показала, насколько режим готов к гласности. Вся шумиха проводилась только для того, чтобы заслонить простой факт: станция работала в чудовищном режиме, оттого что режим задавали ребята в погонах (плутоний!). А. Д. Сахаров предложил какие-то идеи по безопасности реакторов, так ему даже не ответили, хотя идею, возможно, украдут”, — писали из Москвы.

Через год после катастрофы генсек почти слово в слово повторит Солженицына и призовет „взглянуть на себя и посмотреть... по совести ли живем и действуем”. Чернобыль показал, что генсек не сумел последовать своему собственному призыву.

НА АРЕНЕ ТОВАРИЩ ГОРБАЧЕВ

Рассказывают, что вроде бы Ленин с Крупской каким-то образом оказались в современном Советском Союзе. Поглядев на происходящее, вождь сказал: „Будем, Надя, возвращаться в Цюрих. Все надо начинать сначала”.

Если Крупская пишет правду, то, бродя по Флумским горам, будущий создатель советского государства размышлял о демократии. Спустя почти семь десятилетий его наследник приехал в Женеву не для размышлений о демократии, а потому, что созданное Лениным государство оказалось в тупике.

Женева — особый город. Дух свободы витает на ее улицах. О стремлении к свободе можно прочитать и пламенные слова, выбитые на светло-коричневом гранитном памятнике в честь Кальвина, Цвингли и других борцов за свободу духа, чьими именами знаменит славный город. Но эти же гранитные барельефы напоминают и о другом. О духе фанатизма, который не менее крепок, чем стремление к свободе. Теперь мы знаем, что человеком, оставлявшим у входа в Женевский университет свой велосипед и поднимавшимся на второй этаж в читальный зал с высокими стрельчатыми окнами, выходящими на памятник борцам за свободу духа, дух свободы не владел. Аккуратно выписывая в книге посетителей свое имя — Ульянов, — он усаживался к столу, укладывая перед собой очередную горку книг, и фанатично устремлялся на поиск того, как создать государство, в котором бы все было подчинено диктатуре фанатично преданных ему его приверженцев, в котором бы фанатично выполнялась его воля, воля созданной им партии.

Дух фанатизма, вывезенный Лениным из Женевы, жив до сих пор. Его наследники все так же фанатично следуют его предначертаниям. А нынешний генсек говорит, что сидит над ленинскими томами, пытаясь в них найти выход из того тупика, в котором советский режим и оказал-

ся-то благодаря фанатичному следованию ленинской доктрине. А выход-то не в них, не в этих проникнутых фанатичным духом Женевы томах, а в другом духе Женевы — духе свободы.

Горбачев приехал, когда у всех еще были живы воспоминания о длинном перечне провалов, о которых говорилось с трибуны партийного съезда в феврале и статьи о которых продолжали заполнять страницы советских газет. История все время ставит точки над ь В Швейцарии, откуда в предоставленном немцами вагоне Ленин в послепасхальные дни 1917 года отправился в только что пережившую февральскую революцию Россию, теперь же и подводился итог. Провал ленинской схемы был очевиден. Но ленинский наследник приехал в Женеву с мыслью спасти коммунистическую схему.

Коммунисты никогда не идут на переговоры, если их к этому не вынуждает обстановка.

На переговоры в Брест-Литовск большевики послали делегацию, в состав которой входили рабочий, солдат, крестьянин, а также некогда убившая царского генерала „мадам Биценко”. Как пишет в своих мемуарах Троцкий, о дипломатии все они не имели ни малейшего представления. Да дипломатия и не была им нужна. Троцкий приводит выдержку из немецкой газеты тех дней: „Ни Ленин, ни Троцкий не желают мира, который им по всей вероятности сулит виселицу или тюрьму”.

В то время когда Троцкий вел эти переговоры, в одичавшем после захвата власти большевиками Петрограде Зинаида Гиппиус вела дневник. В нем, как раз имея в виду эти переговоры, писала: „Неужели есть какая-нибудь страна, какое-нибудь правительство, думающее, что физически может быть — мир с ними?.. Они подпишут всякие бумажки. Примут все условия и границы. Что им?... Что „им” условия с „незаконным” (не „советским”) правительством? Самый их принцип требует неисполнения этих условий!”

Поведение большевистских делегатов на первых международных переговорах произвело на немецких и австрийских дипломатов впечатление, подобное тому, какое спустя много лет произведут на зрителей пьесы театра абсурда. Но это был не театр... Это была та новая реальность, которая была создана появлением на мировой арене советского государства. Появление эти лишило мировую политику элемента рациональности.

Сформулированное и апробированное практикой предыдущих веков положение дипломатии, согласно которому как бы ни были враждебны державы, но в отношениях друг с другом они должны руководствоваться одними и теми же моральными принципами, было отброшено советским государством. Его примеру вскоре последовали Италия, Германия, Япония. Традиционная дипломатия цилиндров и белых перчаток рухнула. Но те, кто привык к цилиндрам и белым перчаткам, предпочли этого не замечать. Им казалось, что если их соперники на переговорах тоже появляются в цилиндрах и с трудом напяленных на толстые кулаки перчатках, все остается без изменений.

Не поняв этого, западная дипломатия тех лет так и не сумела выработать приемы, необходимые для ведения переговоров с гангстерами в белых перчатках.

Горбачев к этому добавил еще один немаловажный, но, к сожалению, мало кем замеченный штрих. Он открыл широкое наступление на пропагандистском фронте. Мало кто обратил внимание на то, что среди сопровождающих его столь видное место заняли такие профессиональные пропагандисты, как А. Яковлев и Г. Арбатов.

Оба принадлежат к той группе, которую в шестидесятые годы стали называть американистами. Пришедший ко мне в те годы для интервью в студию московского радио один из них, сын тогдашнего министра иностранных дел А. Громыко — Анатолий Громыко, с восторгом говорил об Америке. Но этого восторга я не нашел в его книге о президенте Кеннеди.

Они, эти советские американисты, авторы многих извращающих представление об Америке книг, чья наукообразная форма тем не менее производит впечатление на тех, кто никогда не бывал за океаном. Из таких книг, в основном, черпал свои знания об Америке советский пропагандистский аппарат.

А. Яковлев, Г. Арбатов и тогдашний посол в Вашингтоне А. Добрынин и были теми людьми, на чей совет генсек полагался, готовясь к своей первой встрече с президентом Соединенных Штатов. Можно не сомневаться в том, что рассказанное ими генсеку об Америке отличалось от того, что можно прочитать в их книгах, так же, как отличается знакомое Горбачеву Ставрополье от Айовы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: